LA VIOLENCE DANS LE WESTERN SPAGHETTI

POURQUOI ELLE FASCINE ENCORE

Le western spaghetti est souvent associé à une violence brute, crue, et sans compromis, qui contraste fortement avec l'image plus romancée et héroïque des westerns classiques américains.

Dans les films de réalisateurs comme Sergio Leone, Sergio Corbucci et Enzo G. Castellari, la violence est omniprésente, mais elle n’est jamais gratuite.

Elle est un outil narratif central, une manière de refléter l’amoralité et la dureté du monde dans lequel évoluent les personnages. Mais pourquoi cette violence continue-t-elle de fasciner les spectateurs, plusieurs décennies après l'âge d'or du genre ?

Pour comprendre ce phénomène, il faut examiner la manière dont la brutalité a été stylisée, et comment elle a contribué à la popularité durable du western spaghetti.

Une rupture avec le western classique

Le western spaghetti s'est imposé comme une réponse directe aux westerns classiques américains, qui étaient souvent empreints d'un sens moral clair, avec des héros nobles et des méchants facilement identifiables.

Ces films hollywoodiens, tout en mettant en scène la violence inhérente à la conquête de l’Ouest, avaient tendance à l’édulcorer, la présentant de manière plus stylisée et moins brutale.

Les westerns spaghettis, en revanche, ont introduit une vision plus cynique et réaliste de la violence.

Les personnages principaux, souvent des anti-héros, ne sont ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais.Leurs motivations sont souvent égoïstes, leur comportement cruel, et la violence qu'ils infligent est présentée comme une nécessité de survie dans un monde impitoyable.

Le genre a cherché à illustrer l’Ouest comme un lieu sans foi ni loi, où seule la force brute permet de survivre.

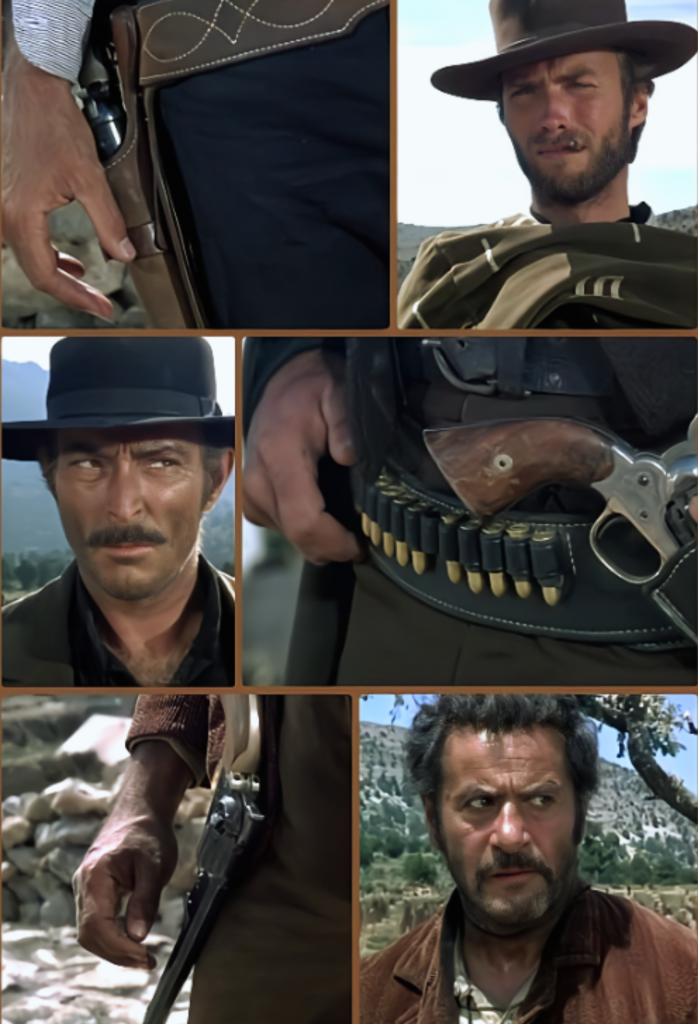

Des films comme Le Bon, la Brute et le Truand (1966) et Django (1966) sont devenus des références en matière de violence stylisée, où les duels sanglants et les exécutions sommaires sont montrés sans filtre.

Cette brutalité décomplexée a contribué à la rupture avec l’image héroïque et propre des westerns classiques, marquant ainsi un tournant dans la manière de représenter la violence à l'écran.

Une violence stylisée : du réalisme à l'artifice

Bien que la violence dans le western spaghetti soit brutale, elle est aussi hautement stylisée.

Sergio Leone, par exemple, a su transformer les scènes de violence en véritables moments de cinéma, où chaque coup de feu, chaque impact, est magnifié par un montage minutieux et une mise en scène chorégraphiée.

Les duels s’étirent dans le temps, la tension monte jusqu’à devenir insoutenable, et l’explosion de violence finale est cathartique pour le spectateur.

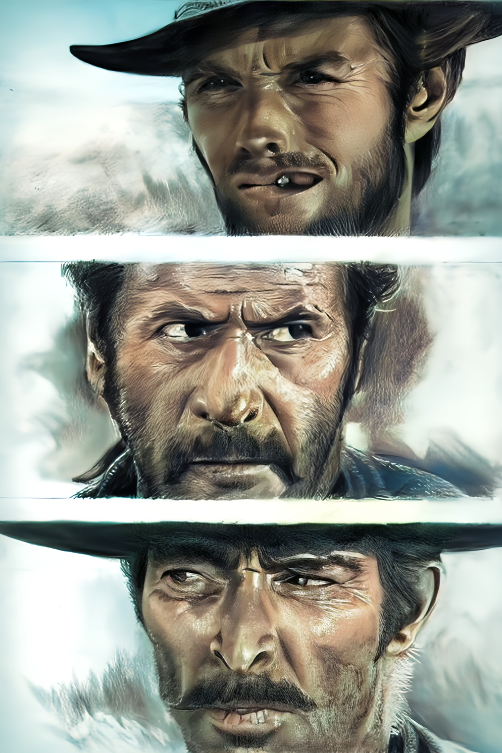

Le choix de Leone d’utiliser des gros plans serrés sur les visages des protagonistes, contrastés avec des plans larges capturant les vastes paysages désertiques, contribue à cette esthétique de la violence.

La musique de Ennio Morricone, qui accompagne souvent ces moments, ajoute une dimension quasi-opératique à la brutalité des scènes, élevant la violence à un niveau presque mythique.

Cette stylisation a permis de rendre la violence à la fois choquante et fascinante. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'acte violent, Leone et ses contemporains insistent sur les conséquences psychologiques et émotionnelles de ces moments.

Le spectateur est à la fois captivé par l'intensité visuelle et perturbé par l’absence de morale claire. C'est cette dichotomie entre esthétisme et brutalité qui rend la violence du western spaghetti si marquante.

Un commentaire social et politique

La violence dans le western spaghetti n'est pas seulement une question de divertissement.Elle sert souvent à illustrer des critiques sociales et politiques.

Dans les années 1960 et 1970, lorsque le genre était à son apogée, le monde traversait une période de bouleversements sociaux, marquée par les guerres, les révolutions et les mouvements de contestation.

Les westerns spaghettis reflétaient ce climat en mettant en scène des mondes où la loi et l’ordre étaient corrompus, et où les personnages ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour survivre.

Dans Le Grand Silence (1968) de Sergio Corbucci, la violence est utilisée pour dénoncer l'injustice et la brutalité des autorités locales.

Le film se termine sur une note particulièrement sombre, avec un massacre final qui semble pointer du doigt l'impuissance des opprimés face à la corruption et à la tyrannie.

De même, Il était une fois la révolution (1971) de Sergio Leone utilise la violence pour explorer les répercussions des révolutions sur les individus et les sociétés.

En ce sens, la violence dans le western spaghetti devient un miroir des réalités du monde moderne. Elle est à la fois une forme de catharsis pour les spectateurs et un moyen de critiquer les structures de pouvoir et la violence institutionnalisée.

La fascination pour l’anti-héros

L'une des raisons pour lesquelles la violence dans le western spaghetti continue de fasciner réside dans la complexité des personnages principaux.

Contrairement aux héros traditionnels des westerns hollywoodiens, les protagonistes du western spaghetti sont souvent des anti-héros, marqués par des motivations ambivalentes et un rapport ambigu à la violence.

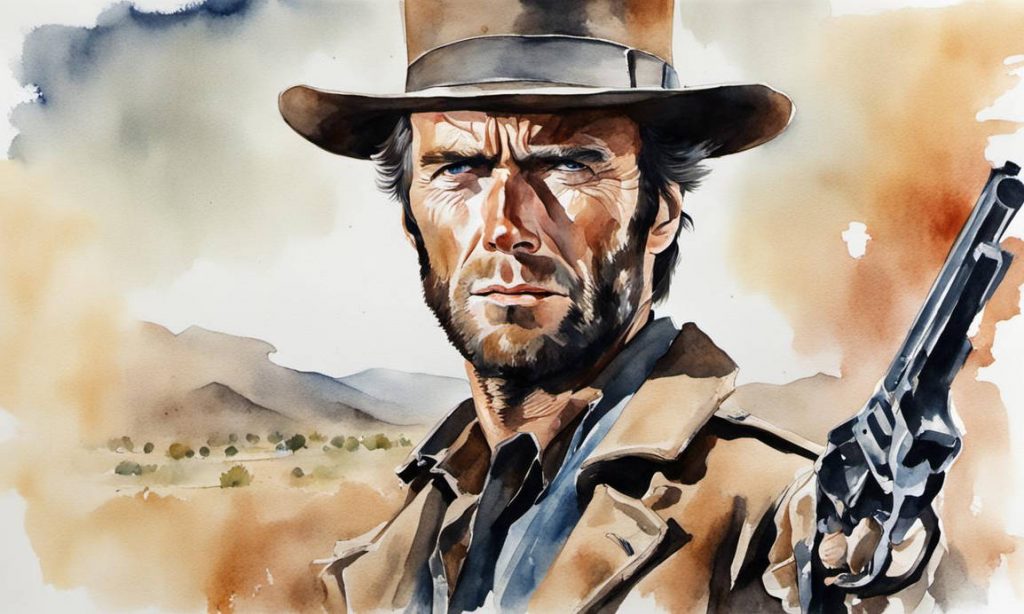

Clint Eastwood, dans son rôle emblématique de l'homme sans nom, est l'incarnation parfaite de cet anti-héros.

Implacable, froid, et souvent motivé par des intérêts personnels, il n'hésite pas à recourir à la violence pour parvenir à ses fins. Pourtant, ce personnage fascine le public précisément parce qu'il ne se conforme pas aux normes morales habituelles.

Il représente une figure de liberté absolue, dégagée des contraintes éthiques, évoluant dans un monde où la violence est une monnaie d'échange.

Cette ambiguïté morale, couplée à l'esthétique stylisée de la violence, crée une tension émotionnelle chez le spectateur, qui est à la fois attiré et repoussé par ces personnages violents.

La fascination pour l'anti-héros du western spaghetti réside dans sa capacité à naviguer dans un monde où la violence est omniprésente, sans jamais tomber dans le manichéisme.

L’héritage de la violence dans le cinéma moderne

L'une des raisons pour lesquelles la violence du western spaghetti continue de captiver les spectateurs d'aujourd'hui est son influence durable sur le cinéma moderne.

Des réalisateurs comme Quentin Tarantino ont souvent cité les westerns spaghettis comme une source d'inspiration majeure pour leurs films.

Tarantino, en particulier, reprend l’esthétique de la violence stylisée et la met au service de récits qui explorent la moralité complexe de ses personnages, comme dans Django Unchained (2012).

La brutalité des westerns spaghettis a également préparé le terrain pour un cinéma plus cru et réaliste, où la violence est traitée de manière plus explicite et moins romantisée.

Les films d’action et les thrillers modernes doivent beaucoup aux techniques de mise en scène, de montage et de construction de suspense développées par des réalisateurs comme Leone et Corbucci.

L’Ouest sans héros

l’esthétique violente du western spaghetti

La violence dans le western spaghetti fascine encore aujourd’hui parce qu’elle va au-delà du simple spectacle.

Elle est un élément narratif clé, utilisée pour refléter la dureté du monde et l’ambiguïté morale des personnages.

Stylisée mais ancrée dans une réalité brutale, cette violence continue de captiver les spectateurs par son intensité dramatique et ses implications sociales.

En mettant en scène des anti-héros violents dans des mondes sans pitié, le western spaghetti a non seulement redéfini le genre, mais a également influencé le cinéma contemporain dans son traitement de la violence.

fMovies Theme powered by WordPress