westernstory

quant on tire on raconte pas sa vieLe western spaghetti

naissance d’un genre

un terreau politique et culturel propice

Le western spaghetti ne naît pas par hasard. Il émerge dans une Europe marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, par les tensions de la guerre froide et par une défiance croissante envers les institutions.

En Italie, le cinéma populaire doit produire vite et à moindre coût, mais il est aussi profondément influencé par le néoréalisme, qui a appris à filmer la misère, la violence sociale et les marges.

Dans ce contexte, le Far West devient un espace symbolique. L’Amérique idéalisée du western classique n’est plus crédible pour un public européen. Le western spaghetti détourne donc ce mythe pour en révéler la brutalité, la corruption et l’absurdité morale. Sergio Leone résumera cette approche en déclarant :

« Le western n’a jamais parlé de l’Ouest, il a toujours parlé de son époque. »

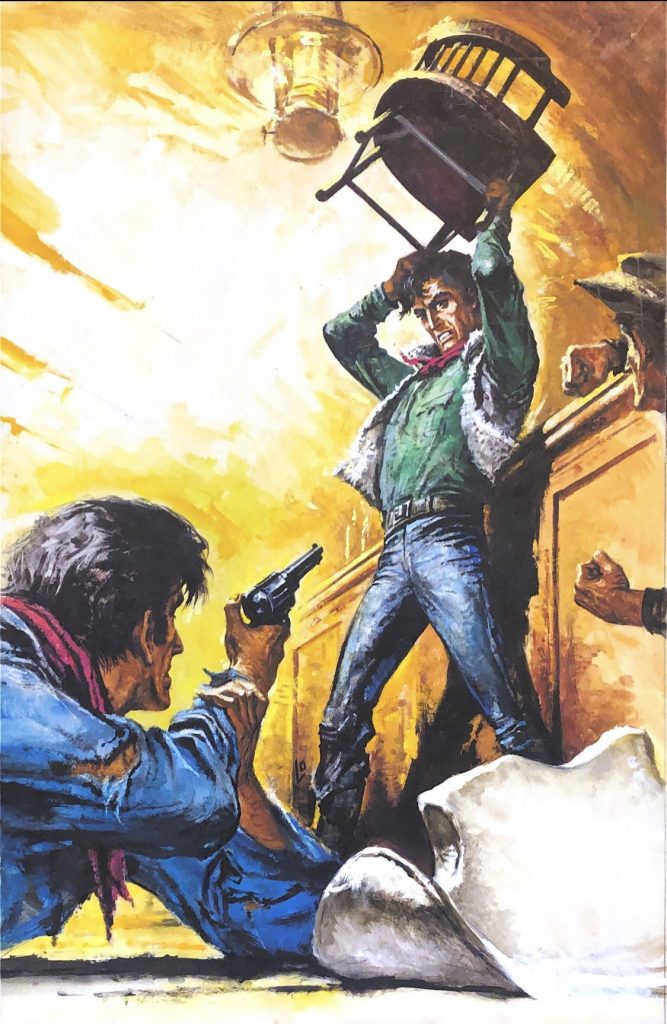

La rupture avec le western américain

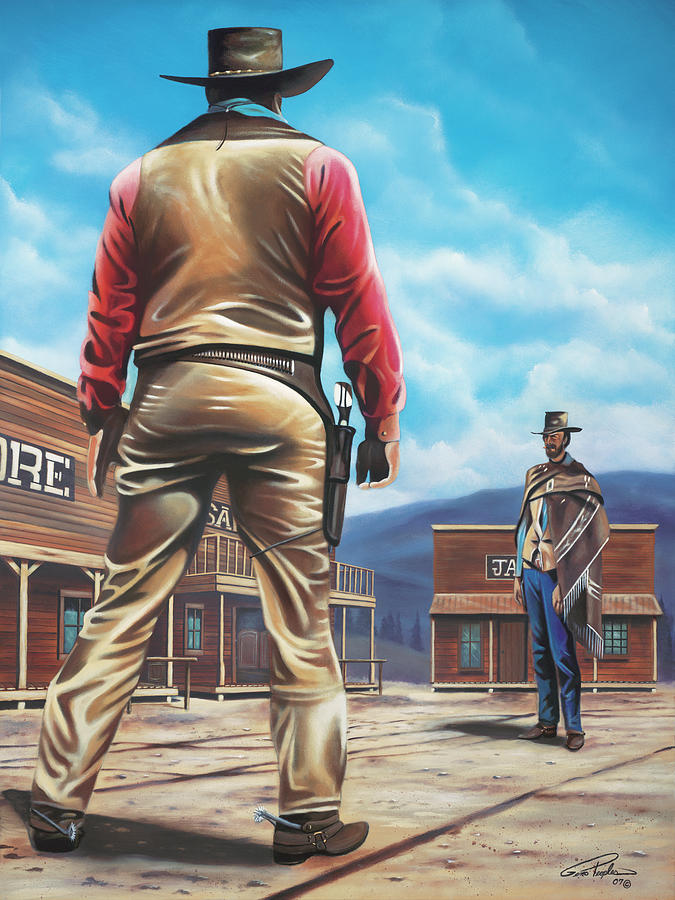

Le western hollywoodien traditionnel repose sur une morale claire, une frontière entre le bien et le mal, et une vision civilisatrice de la conquête de l’Ouest. Le western spaghetti détruit ces fondations. La loi est inefficace, la justice est privée et l’argent devient la seule valeur universelle.

Dans Pour une poignée de dollars, le personnage incarné par Clint Eastwood ne défend aucune cause. Il exploite un conflit, manipule les camps adverses et survit en jouant de la violence comme d’une monnaie d’échange. Leone expliquait ainsi son personnage :

« Ce n’est pas un héros. C’est un homme qui comprend le monde tel qu’il est. »

Un monde sans illusions

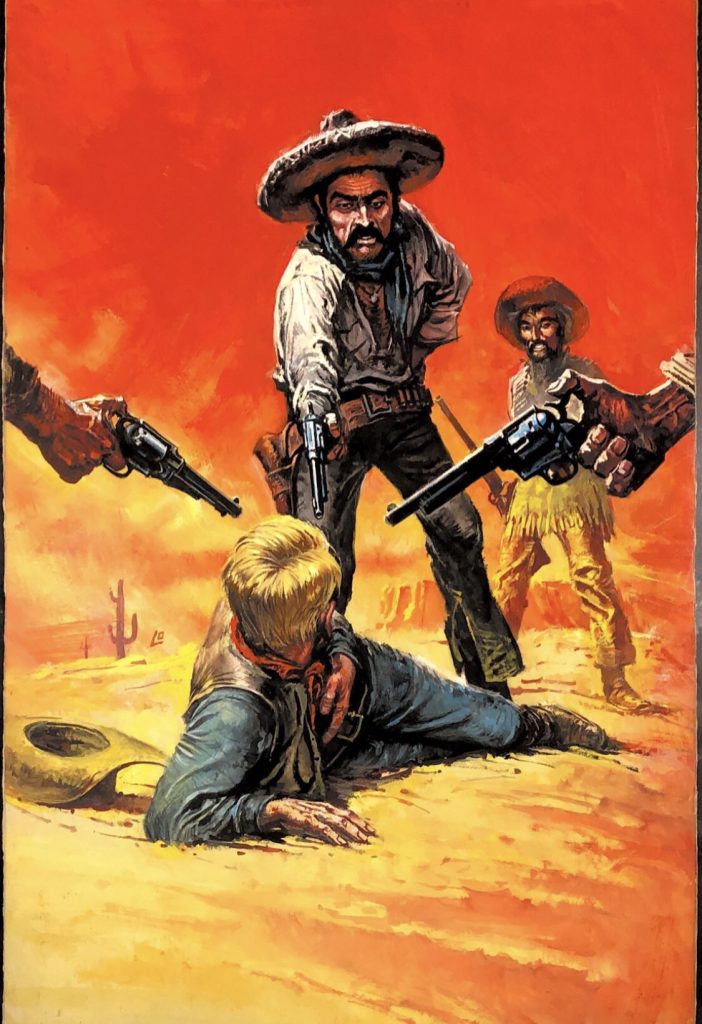

violence, poussière et cynisme

Le western spaghetti propose un univers sale, oppressant et brutal. Les décors espagnols, arides et poussiéreux, renforcent cette impression de fin du monde permanent. La violence n’est jamais spectaculaire au sens hollywoodien. Elle est sèche, brutale, souvent soudaine, et toujours définitive.

Sergio Corbucci pousse cette logique jusqu’à l’extrême dans Le Grand Silence, film profondément pessimiste dans lequel le mal triomphe ouvertement. Corbucci affirmait vouloir montrer « un monde où la justice arrive toujours trop tard ». Cette vision nihiliste choque à sa sortie, mais elle devient l’une des signatures les plus puissantes du genre.

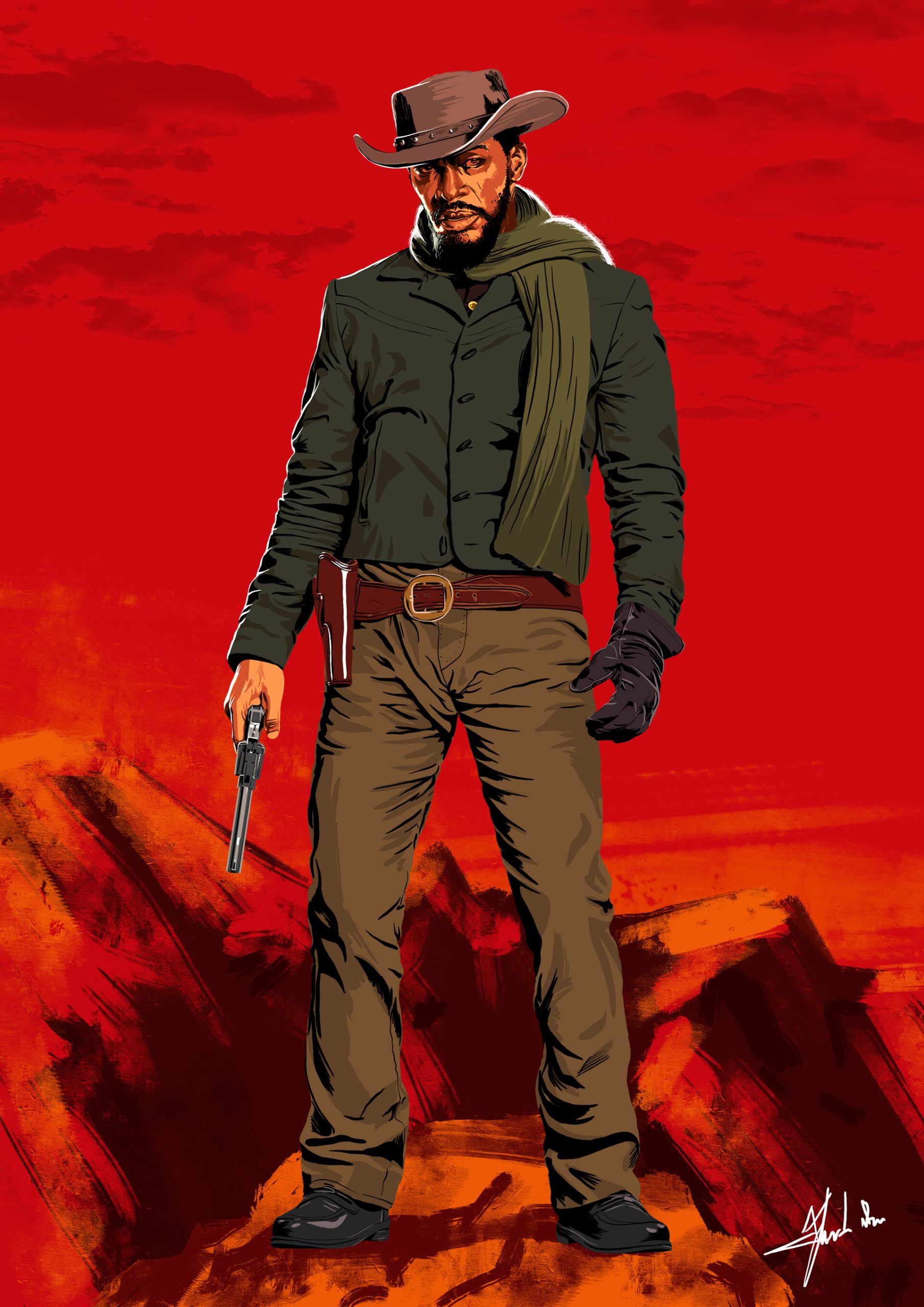

Le héros spaghetti

un produit de son époque

Le héros du western spaghetti est un personnage profondément moderne. Il n’est ni un chevalier ni un justicier. Il est solitaire, méfiant et souvent muet. Son silence est une arme autant qu’un masque. Franco Nero, parlant de son personnage dans Django, déclarait :

« Django ne croit pas en la justice. Il croit seulement à ce qu’il peut faire lui-même. »

Ce héros incarne le désenchantement d’une génération qui ne croit plus aux grands récits idéologiques. Il agit par nécessité, par vengeance ou par intérêt, mais rarement par idéal.

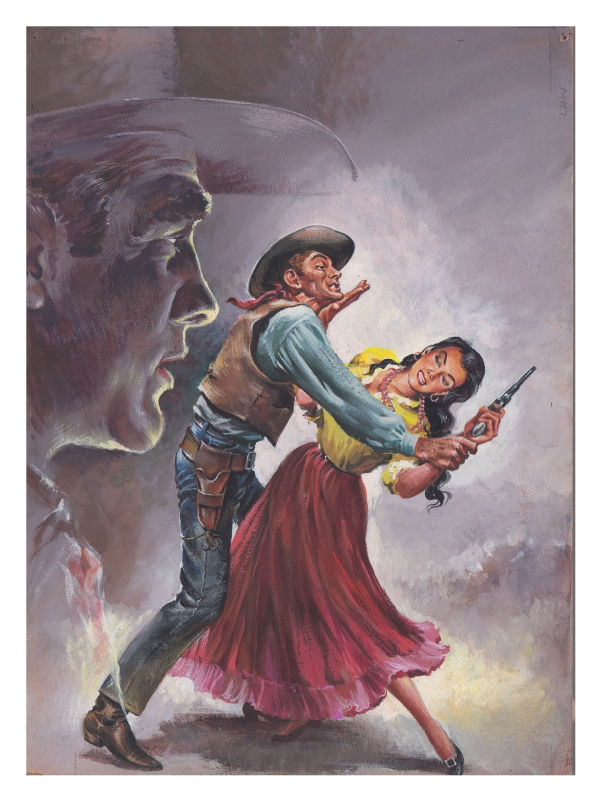

Les femmes

un monde dominé par la violence

Les personnages féminins du western spaghetti évoluent dans un univers qui ne leur offre aucune protection. Elles sont souvent victimes de la brutalité masculine, mais certaines figures s’imposent par leur résistance et leur intelligence. Jill McBain, dans Il était une fois dans l’Ouest, est l’un des rares personnages porteurs d’un avenir possible.

Claudia Cardinale évoquait ainsi son rôle :

« Jill est la seule à croire encore en quelque chose, alors que tous les autres savent que le monde est déjà perdu. »

Musique et mise en scène

une mythologie moderne

La musique d’Ennio Morricone transforme le western spaghetti en une véritable légende sonore. Elle remplace souvent le dialogue, amplifie la tension et donne une dimension presque opératique aux duels. Leone insistait sur cette fusion entre image et musique :

« La musique devait être le cœur du film, pas un simple accompagnement. »

Les gros plans extrêmes, les silences interminables et les regards figés deviennent des éléments narratifs à part entière, influençant durablement le cinéma mondial.

Le western spaghetti politique

la fin d’un monde

À la fin des années 1960, le western spaghetti devient ouvertement politique. Les westerns révolutionnaires, situés dans un Mexique fictif, interrogent la manipulation des masses, la violence idéologique et le prix de la révolution. Il était une fois la révolution résume cette désillusion avec une phrase devenue culte :

« Les révolutions commencent avec des idées et finissent avec des fusils. »

Le genre s’éteint progressivement dans les années 1970, victime de sa propre surproduction et de l’évolution des goûts du public. Mais son influence ne disparaît jamais.

L’héritage du western spaghetti

le cinéma contemporain

Le western spaghetti a profondément marqué le cinéma moderne. Quentin Tarantino, héritier revendiqué du genre, déclarait :

« Le western spaghetti a rendu le cinéma plus libre, plus violent et plus honnête. »

Aujourd’hui encore, son pessimisme moral, son sens du rythme et sa vision désenchantée du monde irriguent le western contemporain et bien au-delà.

fMovies Theme powered by WordPress