le western en bandes dessinées

Quand la BD s'empare du Far West

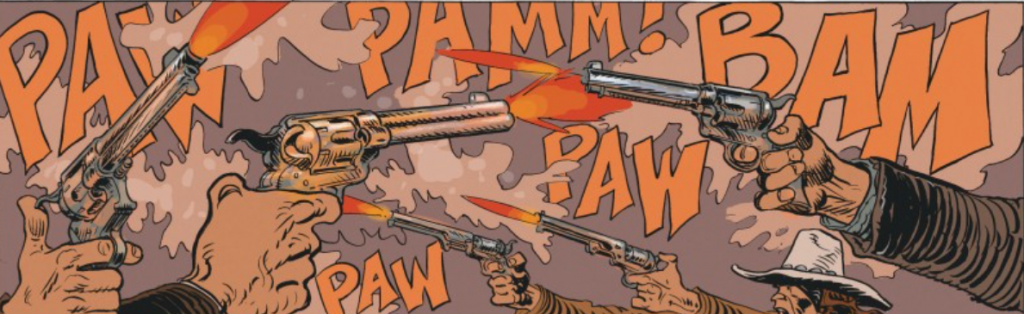

Bienvenue dans l’univers impitoyable des bandes dessinées western, où cow-boys, bandits, et aventuriers s'affrontent au cœur de paysages infinis, entre coups de feu et quêtes de justice.

Les BD western ne sont pas de simples récits d’action : ce sont de véritables fresques d’aventure et de suspense, où la narration visuelle rencontre la grandeur des plaines américaines.

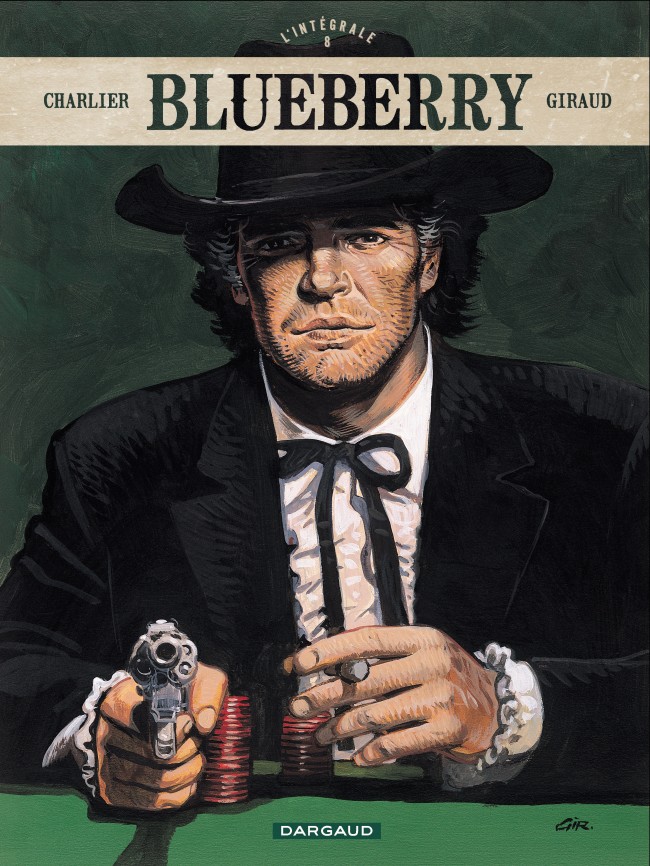

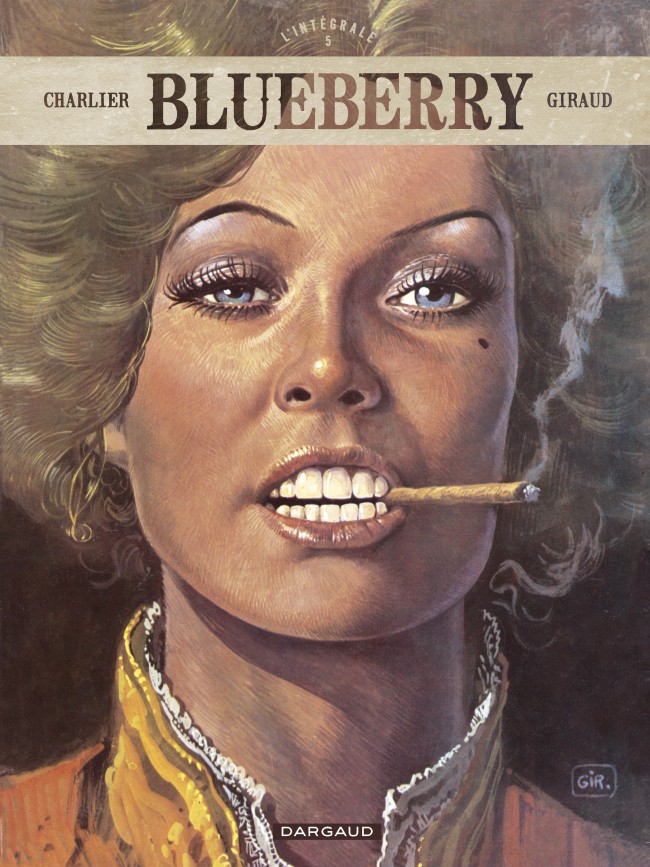

Blueberry

LA LÉGENDE DU FAR WEST EN BANDE DESSINÉE

Entrez dans l’univers impitoyable du Far West, où les balles sifflent, les trahisons rôdent et les héros ne sont jamais tout à fait ce qu’ils semblent être.

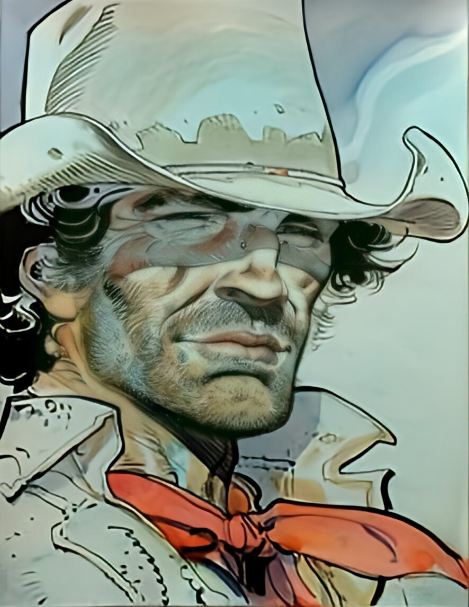

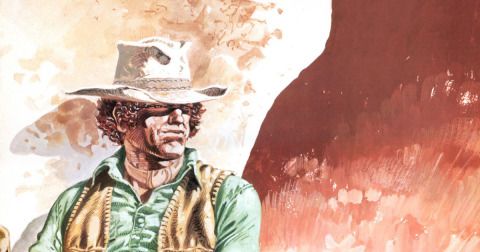

Blueberry n’est pas un simple cow-boy : c’est une légende, un rebelle, un survivant. Créée en 1963 par Jean-Michel Charlier (scénario) et Jean Giraud, alias Moebius (dessin), cette série mythique a redéfini les codes du western en bande dessinée.

Un héros hors du commun

Mike Steve Donovan, dit Blueberry, est un lieutenant de cavalerie au caractère bien trempé.

Indiscipliné, insolent, mais profondément humain, il traverse les grandes heures de l’Ouest américain : guerres indiennes, complots politiques, ruée vers l’or, et règlements de comptes sanglants.

Inspiré physiquement par Jean-Paul Belmondo, Blueberry est un héros complexe, tiraillé entre devoir et justice personnelle.

Une révolution graphique

Les planches de Jean Giraud sont un chef-d’œuvre à elles seules.

Chaque case est un tableau vibrant, où les paysages désertiques, les villes poussiéreuses et les visages burinés prennent vie avec une intensité rare.

L’évolution du style de Giraud, de plus en plus libre et cinématographique, a marqué l’histoire de la BD franco-belge.

Des récits haletants et profonds

Les scénarios de Charlier mêlent action, suspense et critique sociale.

Derrière les duels et les chevauchées, Blueberry explore les failles de l’Amérique naissante : racisme, corruption, guerre, pouvoir.

Chaque album est une fresque dense, où les retournements de situation tiennent le lecteur en haleine.

Une saga monumentale

Avec plus de 30 albums dans la série principale, sans compter La Jeunesse de Blueberry et Marshal Blueberry, cette saga s’étend sur plusieurs décennies et générations de lecteurs.

Elle a inspiré d’innombrables auteurs et reste une référence absolue du genre western en bande dessinée

blueberry une legende de la bd

Blueberry, c’est l’Ouest sauvage dans toute sa splendeur et sa brutalité.

Une épopée humaine, graphique et littéraire, qui continue de galoper dans l’imaginaire collectif.

Si vous aimez les récits puissants, les héros ambigus et les paysages à couper le souffle, alors l’aventure vous attend.

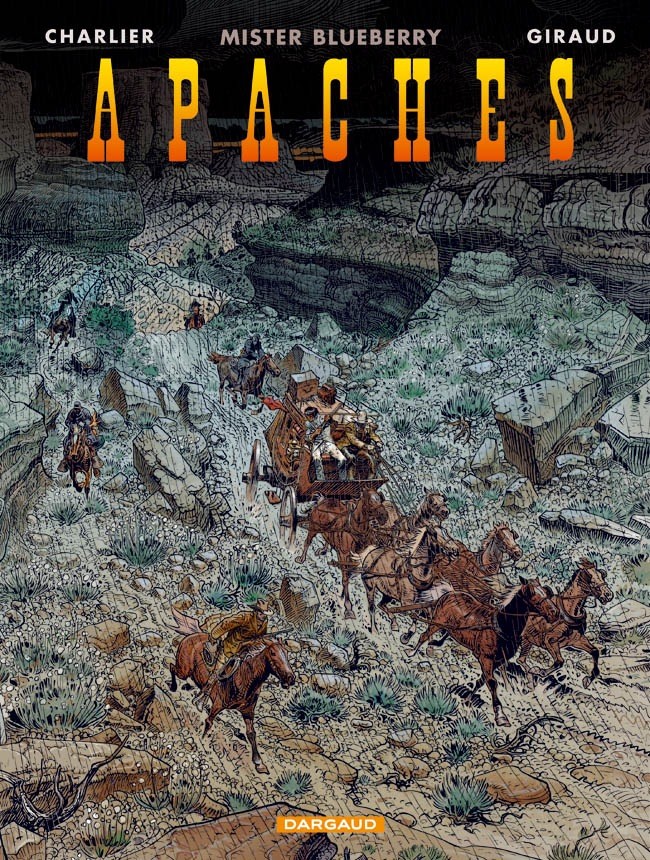

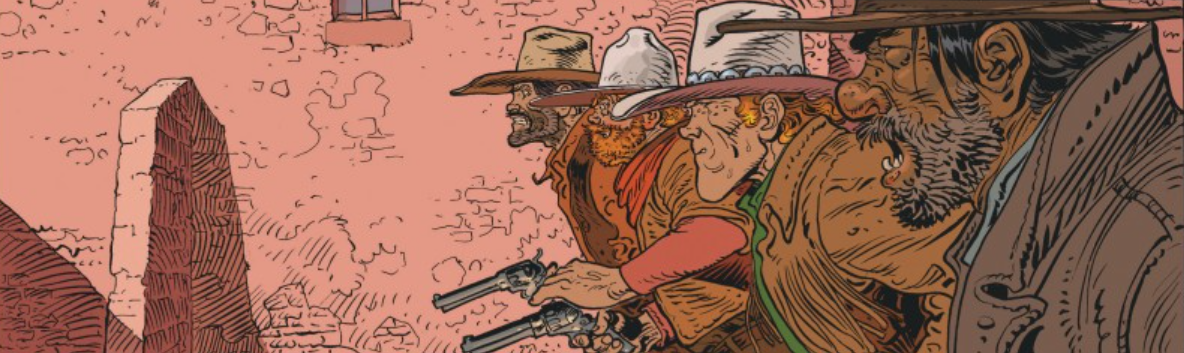

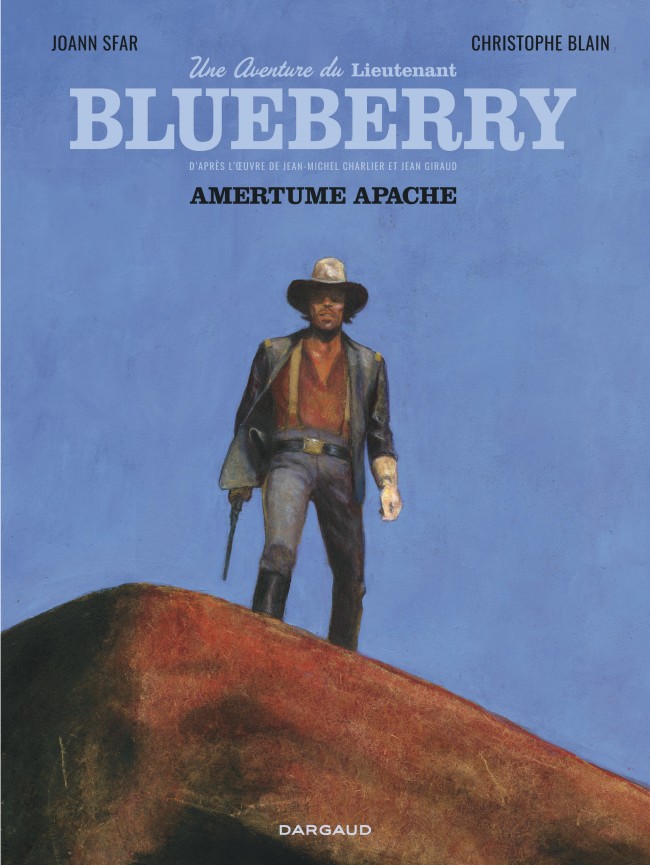

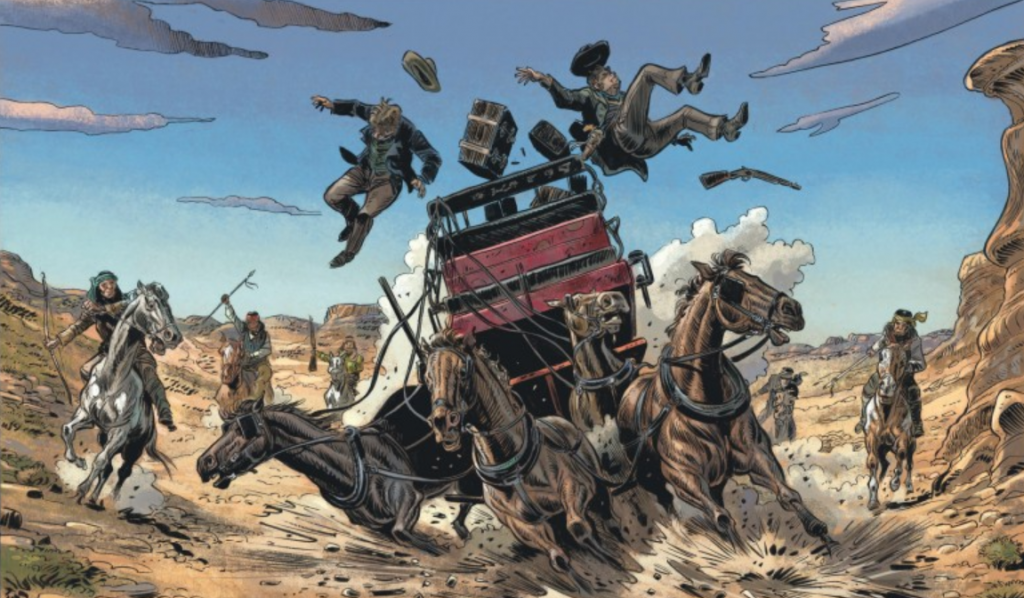

Une aventure du lt Blueberry

Amertume Apache

Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu apache tuées par trois jeunes Blancs.

Les deux victimes sont la femme et la fille d'un guerrier, Amertume : un double meurtre qui risque d'embraser la région en déclenchant une nouvelle guerre...

Read Now

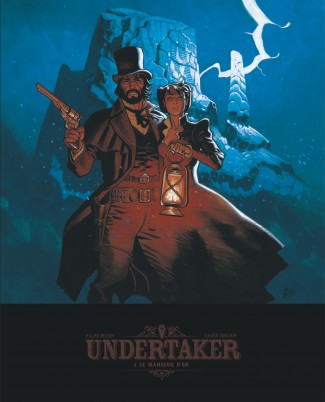

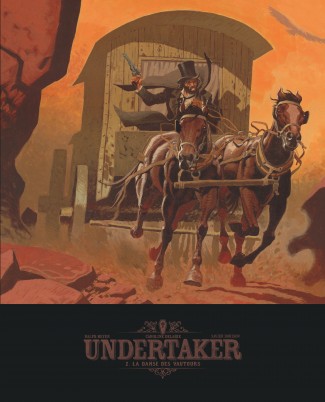

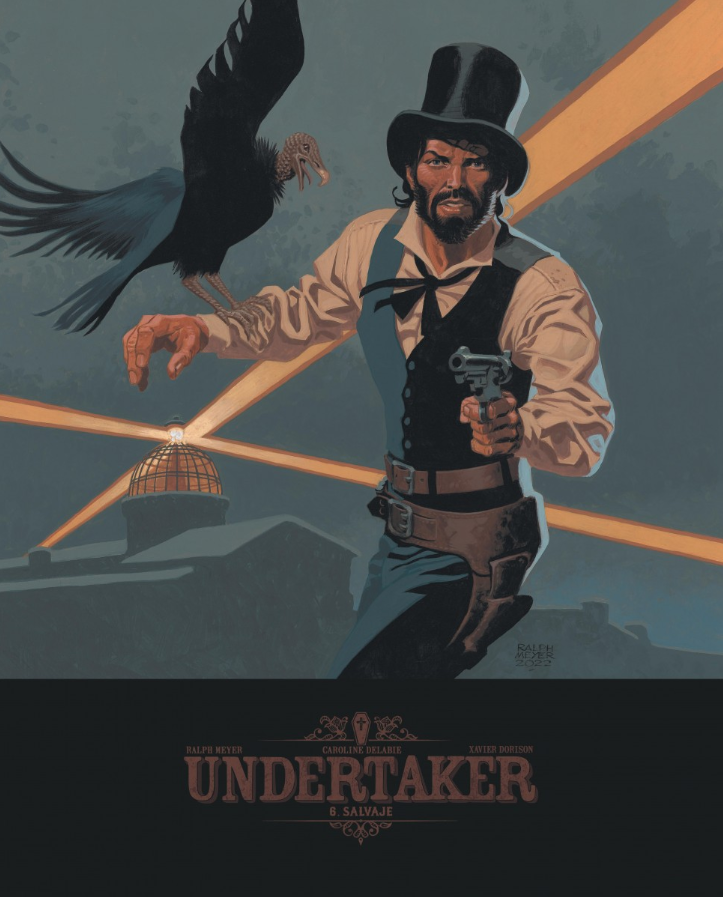

Undertaker : La BD gothique du Far West

Plongez dans un univers aussi sombre que fascinant avec Undertaker, une série de bande dessinée qui bouscule les codes du western classique.

Mêlant ambiance gothique, suspense intense et profonde exploration psychologique, cette œuvre signée Xavier Dorison (scénario) et Ralph Meyer (dessin) est devenue un pilier du genre.

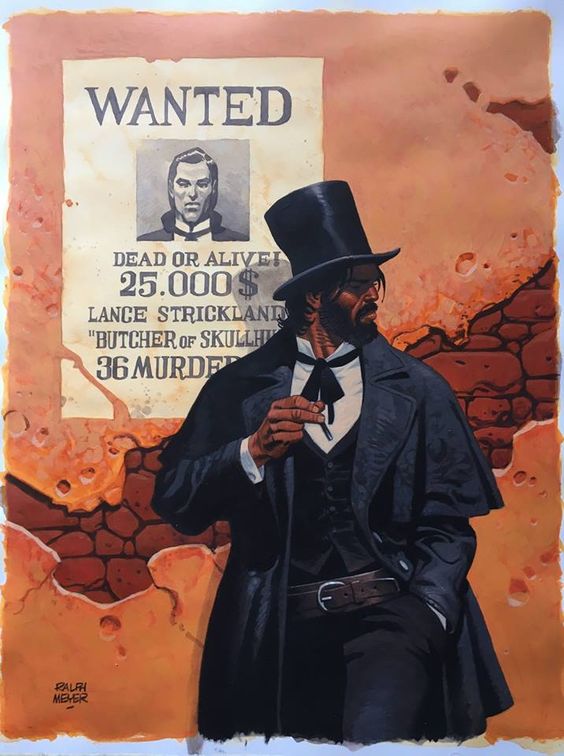

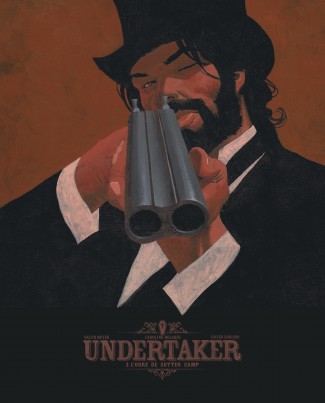

Jonas Crow

Un croque-mort charismatique et tourmenté

Le personnage principal, Jonas Crow, est loin du héros conventionnel. Croque-mort solitaire au passé obscur, il sillonne un Far West impitoyable où chaque cercueil renferme un secret.

Entre mystères, justice expéditive et cauchemars enfouis, il nous guide à travers des récits haletants, mêlant western, thriller et éléments surnaturels.

Un style graphique immersif et envoûtant

Les illustrations de Ralph Meyer sont un chef-d’œuvre visuel.

Son trait précis, son esthétique gothique et son utilisation magistrale des ombres plongent le lecteur dans une atmosphère lourde et poétique.

Chaque planche est un tableau vibrant, où désespoir et beauté s’entrelacent avec une intensité rare.

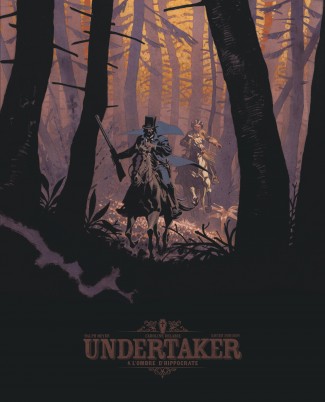

Une narration riche en suspense et en réflexions

Les scénarios de Dorison brillent par leur complexité et leur densité émotionnelle.

Chaque tome d’Undertaker est une enquête captivante, pleine de rebondissements et de révélations.

Au-delà du suspense, la série soulève des questions profondes sur la nature humaine, la mort, la solitude et la rédemption.

Undertaker, entre ombres et légendes

Undertaker est bien plus qu’une simple bande dessinée western : c’est une œuvre puissante, visuellement saisissante et émotionnellement marquante.

Si vous aimez les histoires sombres, les antihéros tourmentés et les récits qui vous hantent longtemps après la dernière page, alors Undertaker est fait pour vous.

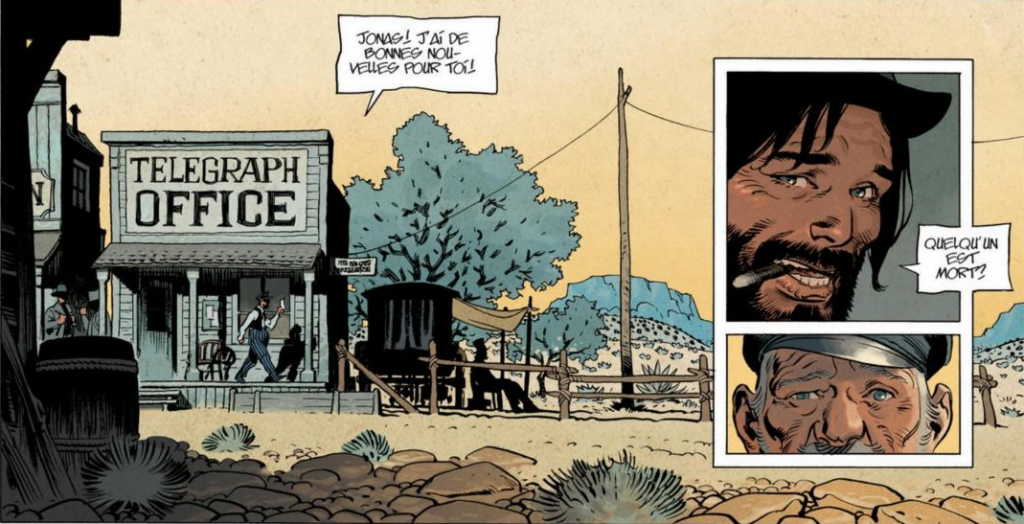

Undertaker - Tome 6

Salvaje

Dans L'Indien blanc, Sid Beauchamp était chargé par Joséphine Barclay de retrouver la dépouille de son fils, Caleb, réduit en esclavage par les Apaches et enterré au coeur des terres interdites d'Arizona.

Pour mener à bien cette mission, il a fait appel à Jonas Crow, son ami de jeunesse devenu croque-mort. Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est qu'il a lui-même empoisonné Caleb.

Et que celui-ci, marié à une Indienne nommée Salvaje, avait embrassé la cause du peuple Apache sous le nom de guerre d'Indien Blanc.

Read Now

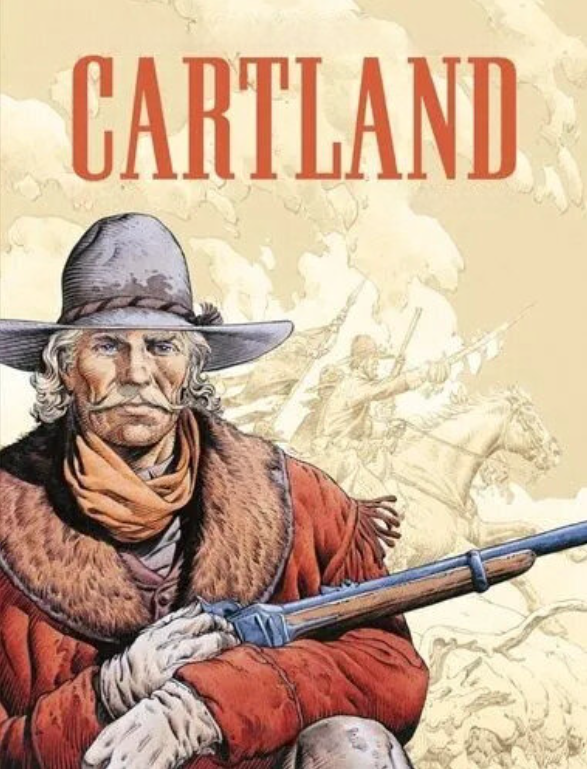

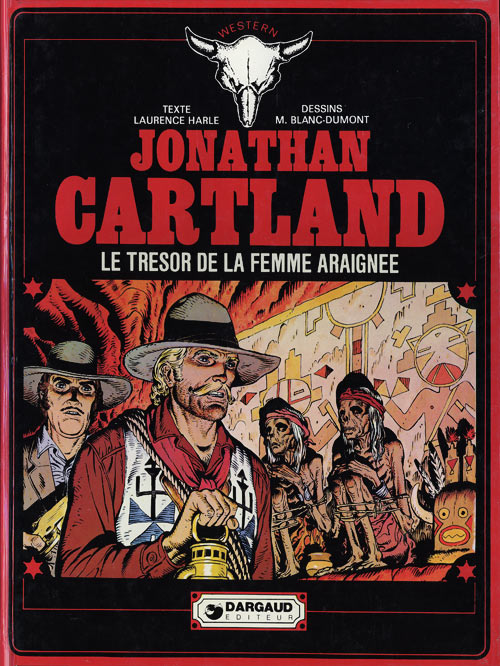

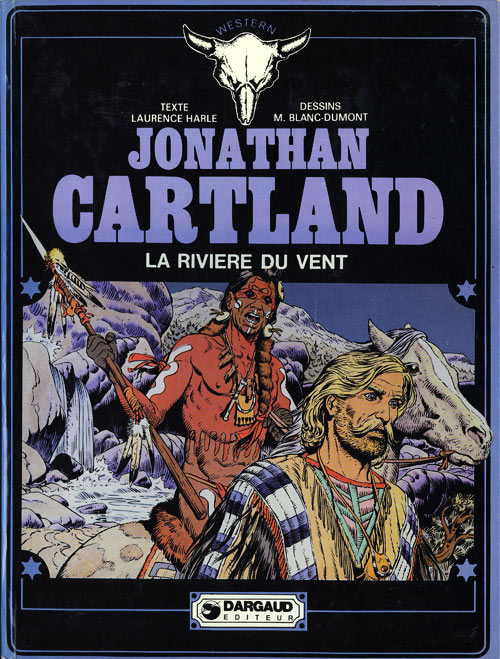

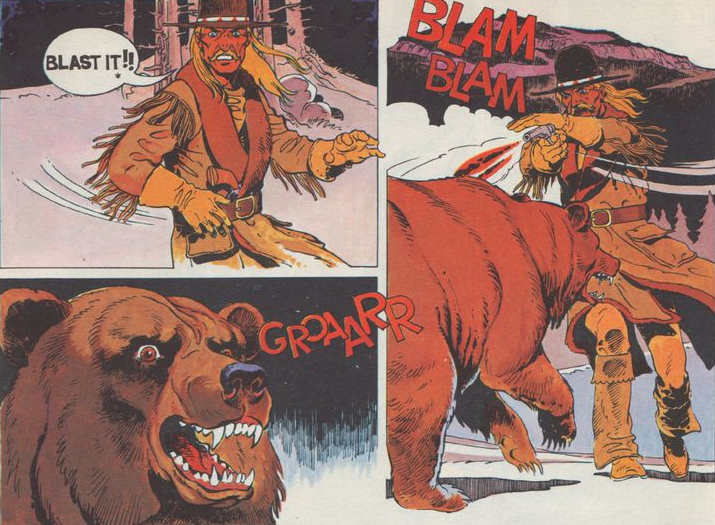

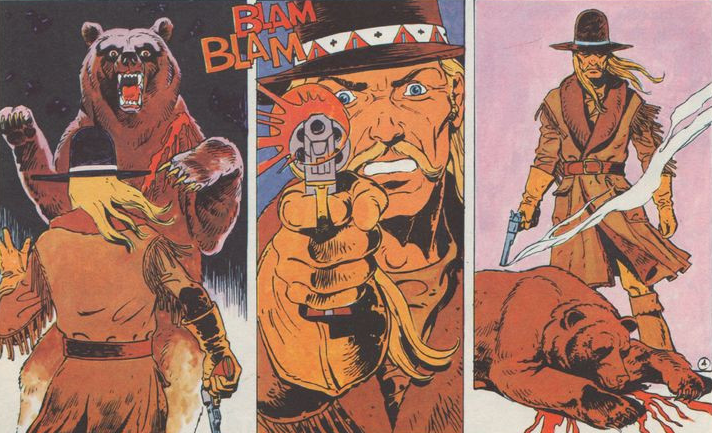

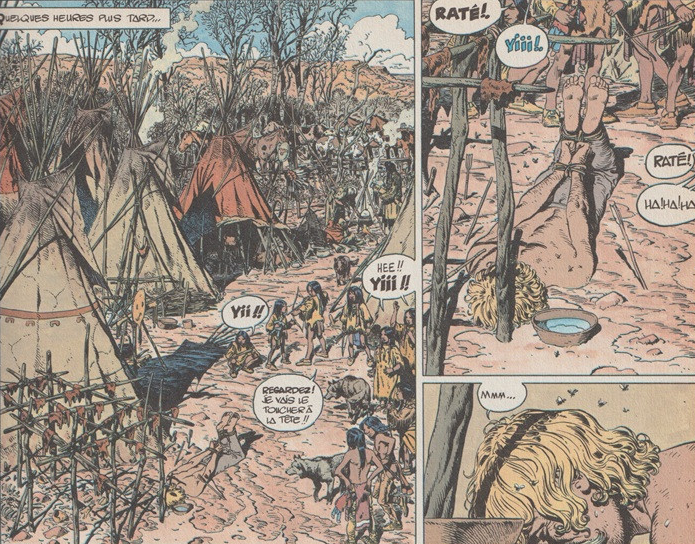

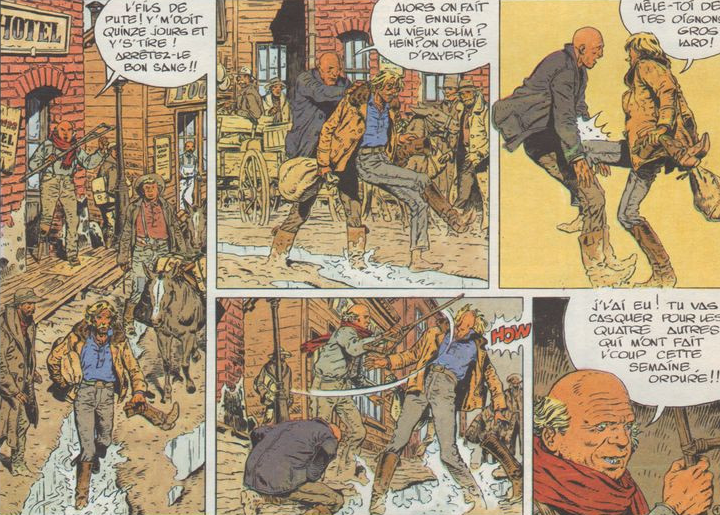

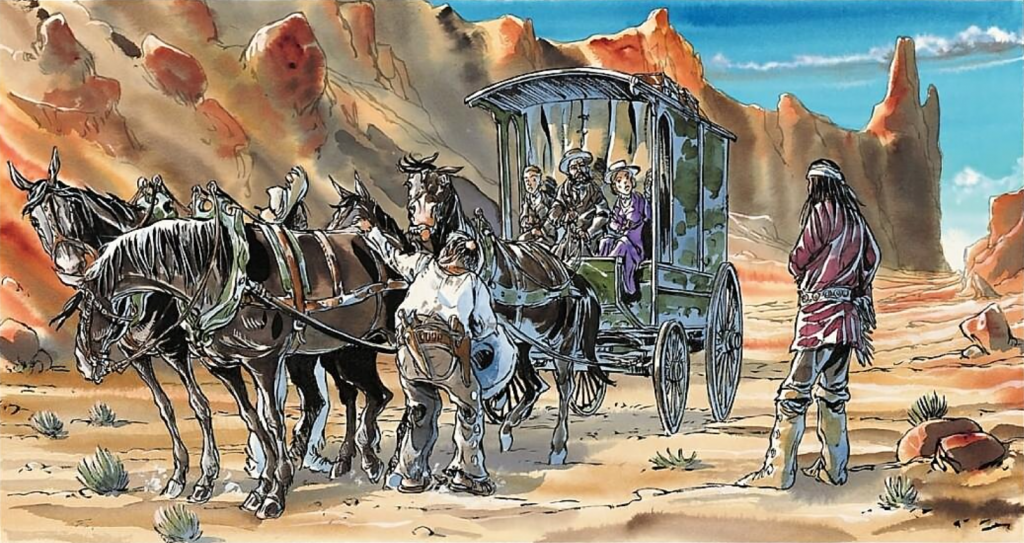

Cartland : Le western sauvage

Un trappeur solitaire au cœur de l’Ouest américain

Jonathan Cartland est une série de bande dessinée western créée par Laurence Harlé (scénario) et Michel Blanc-Dumont (dessin), publiée entre 1974 et 1995.

Elle nous plonge dans l’Amérique du XIXe siècle, en pleine conquête de l’Ouest, à travers les yeux d’un trappeur solitaire, Jonathan Cartland, homme de principes, proche des peuples amérindiens et témoin des bouleversements d’une époque violente.

Un héros atypique, entre humanisme et survie

Cartland n’est pas un cow-boy classique. C’est un homme de la nature, un trappeur cultivé, respectueux des cultures autochtones, souvent tiraillé entre deux mondes.

Il est surnommé « Cheveux Jaunes » par les Oglalas, et son parcours est marqué par la perte, la vengeance, la quête de justice et la confrontation avec les démons de l’Ouest sauvage.

Un western réaliste teinté de fantastique

La série se distingue par son réalisme historique, mais aussi par des touches de mysticisme et de surnaturel, notamment dans des albums comme La Rivière du vent.

Ce mélange subtil donne à Jonathan Cartland une profondeur rare, entre western classique, drame psychologique et conte initiatique.

Un dessin expressif et minutieux

Le trait de Michel Blanc-Dumont est d’une précision remarquable. Il retranscrit avec force les paysages grandioses, les visages marqués par la vie, et les scènes d’action tendues.

Son style évolue au fil des albums, gagnant en fluidité et en expressivité, tout en conservant une rigueur documentaire impressionnante.

Une série engagée et intemporelle

À travers les aventures de Cartland, la série aborde des thèmes forts : le racisme, la guerre, l’écologie, le choc des cultures.

Elle offre une critique lucide de l’expansion américaine et de ses conséquences sur les peuples autochtones.

Jonathan Cartland est une œuvre engagée, qui résonne encore aujourd’hui par sa justesse et sa sensibilité.

Jonathan Cartland, l’âme du western en BD

Jonathan Cartland est une bande dessinée incontournable pour les amateurs de westerns intelligents et sensibles.

À la fois lyrique, brutale et poétique, elle offre une vision nuancée de l’Ouest américain, loin des clichés.

Une œuvre à (re)découvrir, qui mérite amplement sa place aux côtés des plus grands classiques du 9e art.

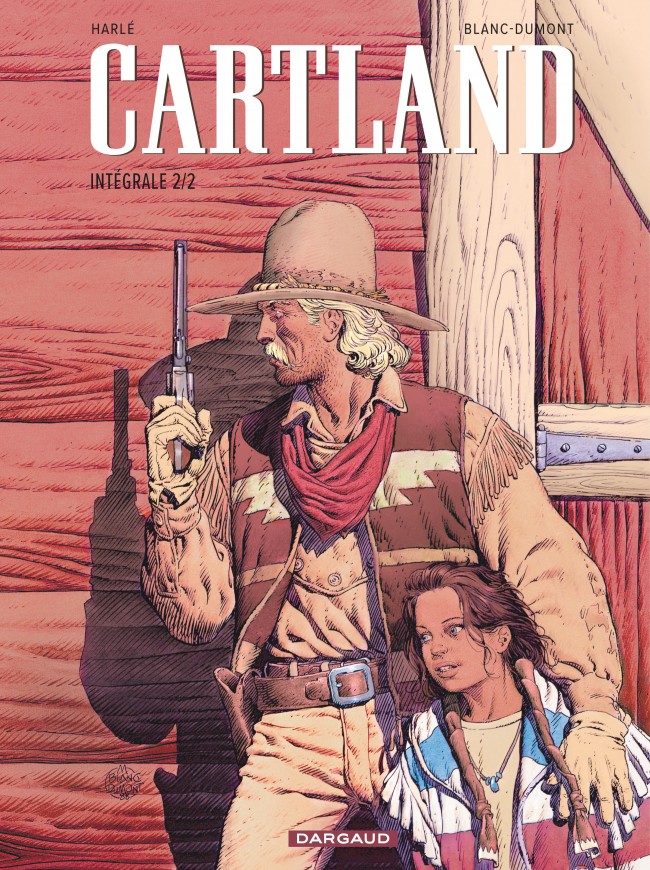

Cartland - Intégrale

Jonathan Cartland est né dans les pages de l'éphémère Lucky Luke magazine en 1974, puis prépublié dans Pilote.

Ce western humaniste, mâtiné de fantastique, bénéficie de l'amour immodéré de la scénariste Laurence Harlé et du dessinateur virtuose Michel Blanc-Dumont pour la culture amérindienne.

Cette nouvelle édition en grand format, avec couverture inédite de Michel Blanc-Dumont, regroupera les albums suivants : Les Doigts du chaos, Silver Canyon, Les Survivants de l'ombre, L'Enfant lumière et Les Repères du diable.

Read Now

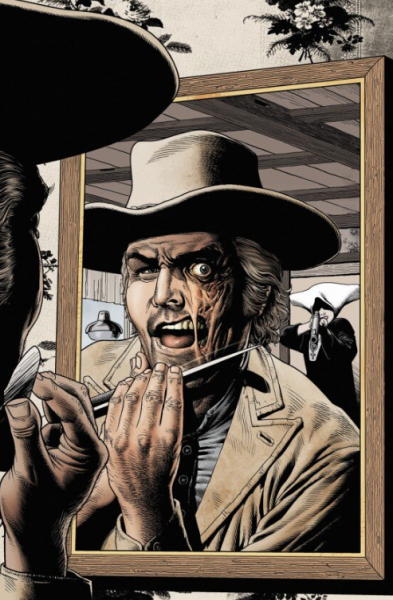

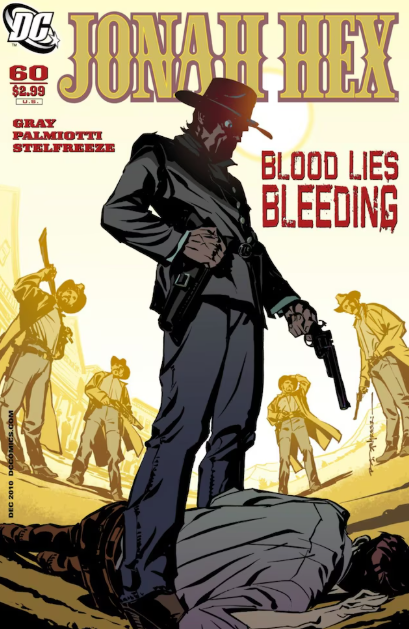

Jonah Hex : L’Anti-Héros Impitoyable du Western en BD

le justicier balafré de l’Ouest

Dans le vaste paysage de la bande dessinée western, peu de figures sont aussi marquantes et impitoyables que Jonah Hex.

Né dans les pages de DC Comics dans les années 1970, ce chasseur de primes au visage mutilé incarne une version plus sombre, plus cynique de l’Ouest américain.

Ici, pas de glamour — juste la loi du plus fort, des règlements de comptes sanglants, et un héros hanté par un passé tragique.

Une légende du western américain

Jonah Hex n’est pas un cow-boy ordinaire. Vêtu d’un uniforme sudiste rapiécé et le visage à moitié brûlé, il arpente l’Ouest armé de son revolver et d’un code moral brut mais inébranlable.

Créé par John Albano et Tony DeZuniga, ce personnage incarne un Far West sans illusions, nourri par la violence, la trahison et un sens ambigu de la justice.

Un univers graphique brutal et sans concession

Les dessinateurs qui ont donné vie à Jonah Hex à travers les décennies ont su capturer l’essence de ce monde sans pitié : décors arides, ombres tranchées, et visages marqués par la souffrance.

Le trait réaliste et expressif renforce l’atmosphère crépusculaire de cette série, que ce soit dans ses versions classiques ou dans son reboot modernisé "All-Star Western" lancé en 2011.

Des récits denses

Ce qui distingue Jonah Hex, c’est la richesse de ses histoires courtes et percutantes, mêlant western, thriller psychologique et parfois même éléments surnaturels.

Chaque épisode est une plongée dans l’âme tourmentée d’un homme brisé, avec des thèmes puissants : vengeance, solitude, justice expéditive, et fatalité.

Jonah Hex, un anti-héros intemporel à (re)découvrir

Si vous aimez les westerns rugueux, les antihéros complexes, et les récits sombres au parfum de poudre, Jonah Hex est une lecture incontournable.

Bien plus qu’un simple pistolero, il est le reflet d’une Amérique hantée par ses fantômes.

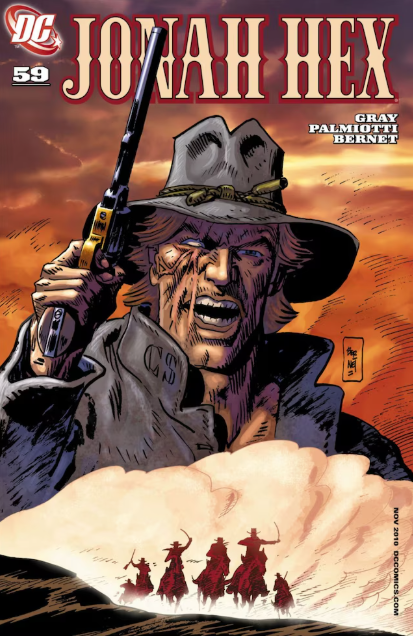

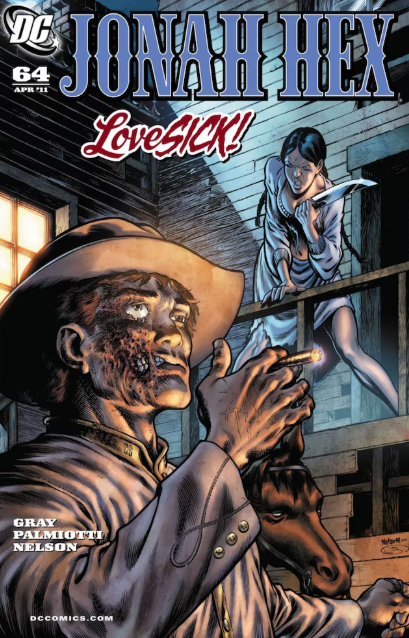

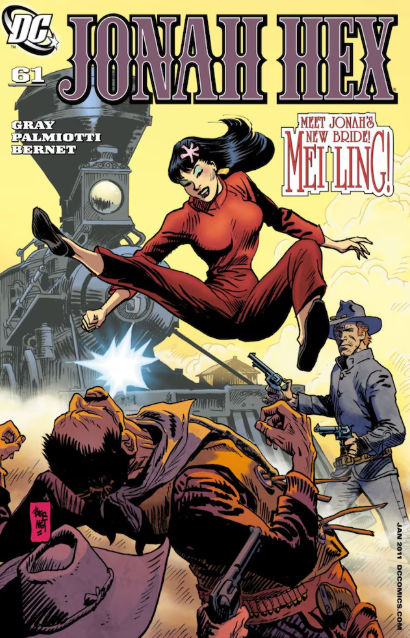

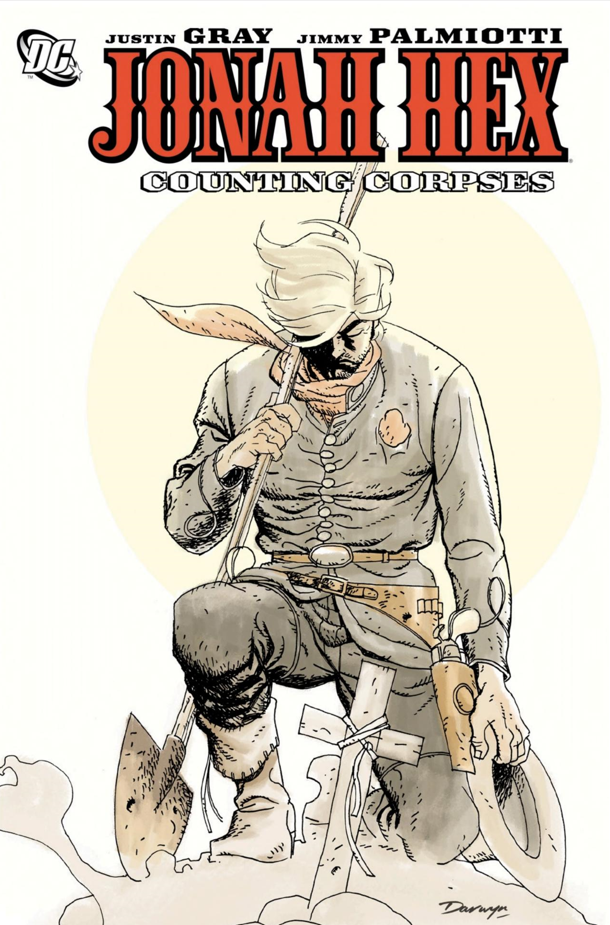

Jonah Hex: Counting Corpses

Le sang appelle le sang

Dans ce neuvième volume de la série, Jonah Hex poursuit sa route sanglante à travers l’Ouest américain, enchaînant les contrats les plus périlleux et les confrontations les plus violentes.

Ce recueil rassemble plusieurs récits indépendants (épisodes 43 et 50 à 54), chacun révélant une facette différente de ce pistolero balafré, hanté par son passé et incapable d’échapper à la violence qui l’entoure.

Read Now

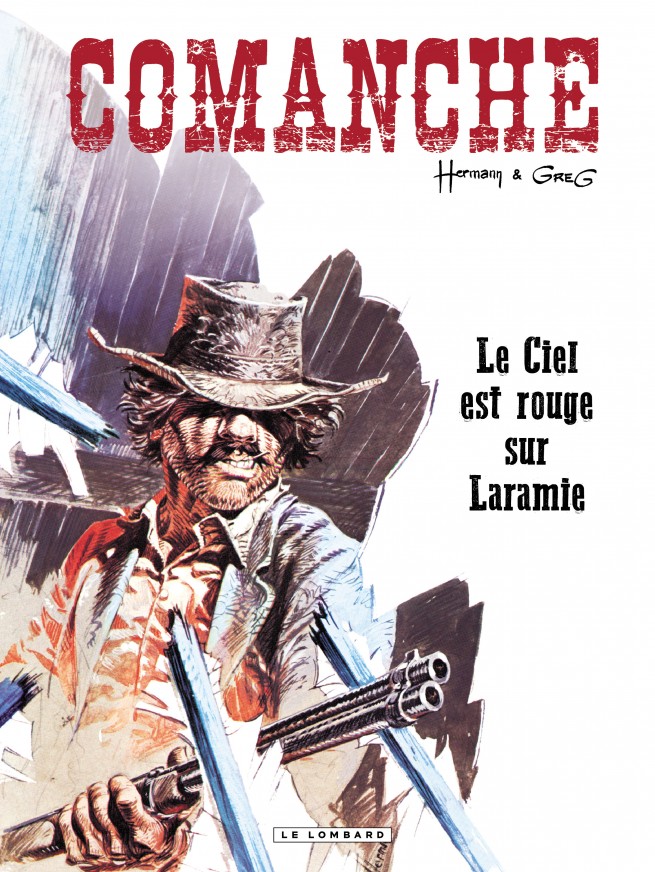

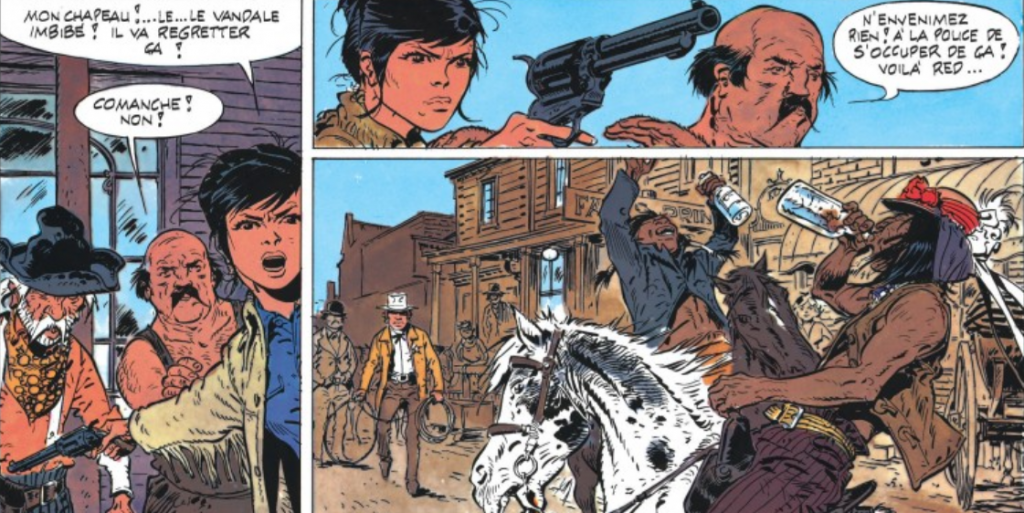

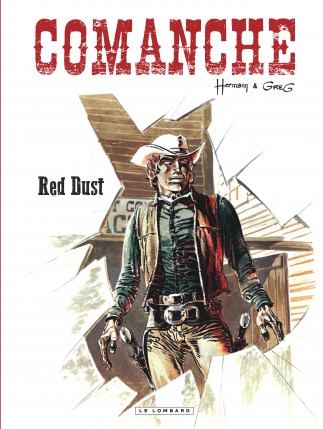

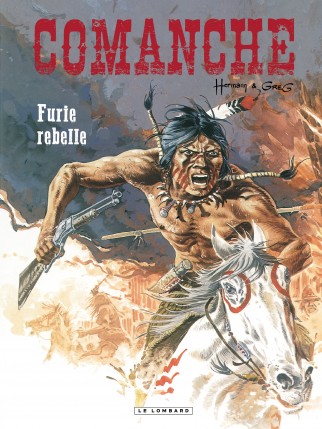

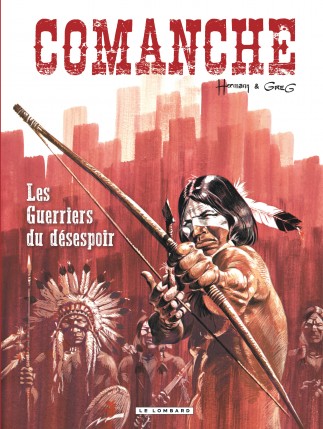

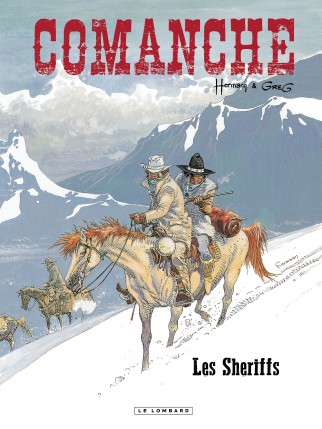

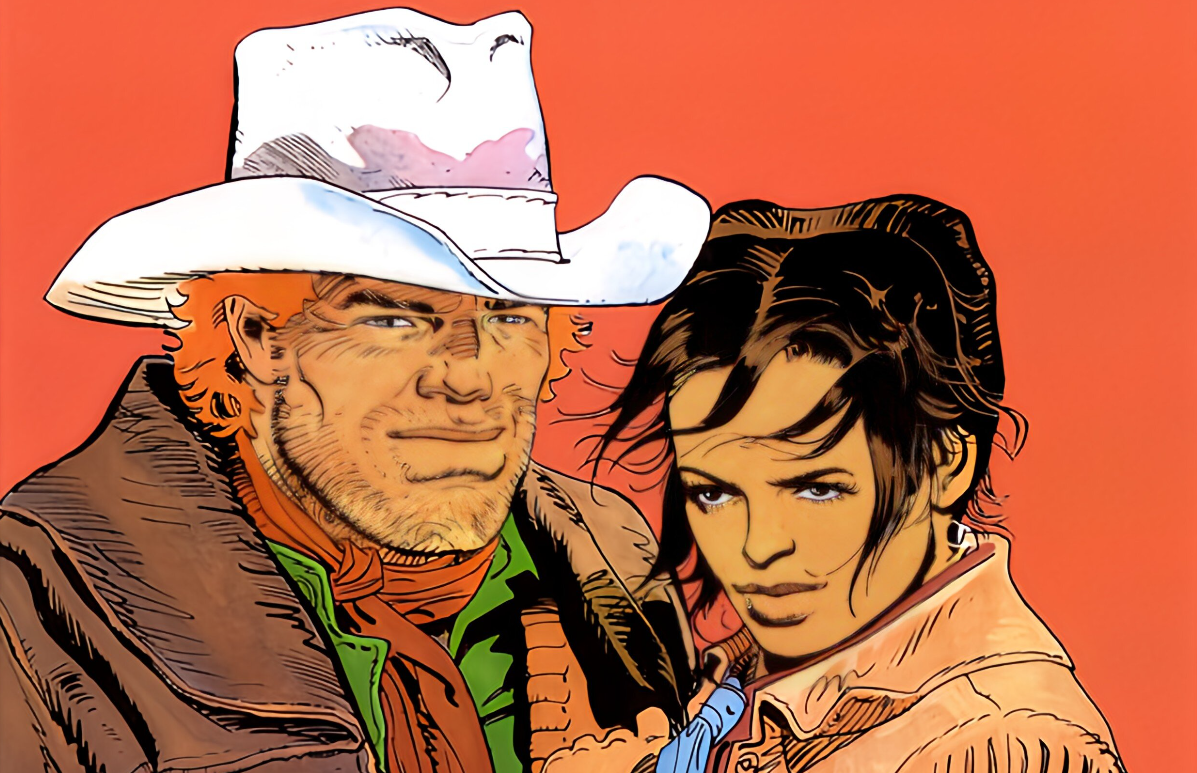

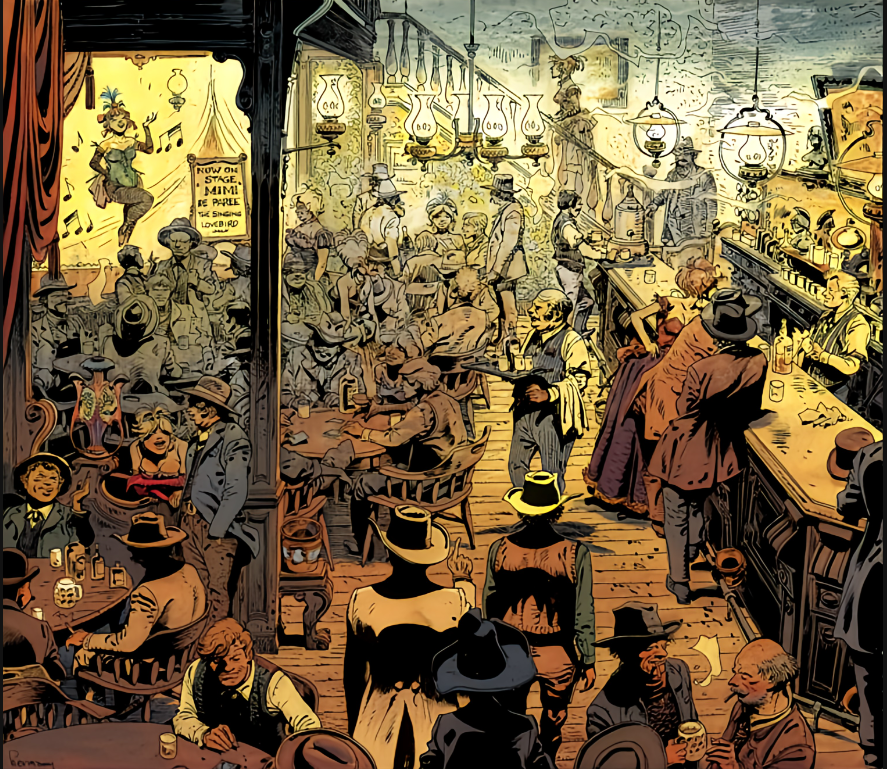

Comanche : L’Ouest Sauvage au Féminin

Une héroïne charismatique, un ranch en péril

Dans le paysage du western en bande dessinée, "Comanche" occupe une place à part.

Créée en 1969 par Greg (scénario) et Hermann (dessin), cette série emblématique publiée dans Le Journal de Tintin puis en albums chez Le Lombard et Dargaud, propose une vision à la fois classique et novatrice du Far West.

Une femme à la tête du ranch 666

Comanche, héroïne forte et déterminée

Comanche, de son vrai nom Verna Fremont, est une jeune propriétaire terrienne du Wyoming.

À la tête du ranch Triple-Six, elle lutte pour sa survie dans un monde dominé par les hommes, la violence et la loi du plus fort.

Son courage et sa ténacité en font une figure rare et puissante dans l’univers du western.

Red Dust

le cow-boy solitaire devenu bras droit

L’arrivée de Red Dust, pistolero taciturne au passé trouble, bouleverse l’équilibre du ranch. Engagé comme contremaître, il devient rapidement un pilier de la série.

Son duo avec Comanche incarne la tension entre l’ordre et le chaos, la justice et la vengeance, dans un Ouest en pleine transformation.

Un style graphique réaliste et expressif signé Hermann

Le dessin de Hermann (tomes 1 à 10) donne à la série une identité visuelle forte : traits précis, décors majestueux, visages marqués.

Chaque case respire la poussière, la sueur et la tension dramatique. À partir du tome 11, Michel Rouge reprend le flambeau avec talent, prolongeant l’univers visuel de la série.

Des récits riches

entre action, drame et évolution sociale

Les scénarios de Greg mêlent aventures haletantes, conflits humains et réflexions sur la modernité.

À travers les épisodes, on assiste à la lente transformation d’un monde sauvage vers une société plus civilisée.

Le ranch devient un microcosme de cette mutation, avec ses personnages secondaires attachants : Ten Gallons, Toby, Clem, Tache de Lune…

Une série culte du western européen

Avec ses 15 tomes, Comanche s’impose comme une référence du western franco-belge.

Elle allie profondeur narrative, qualité graphique et originalité thématique, en mettant une femme au cœur de l’action.

Une œuvre intemporelle, à (re)découvrir absolument pour les amateurs de BD et d’épopées de l’Ouest.

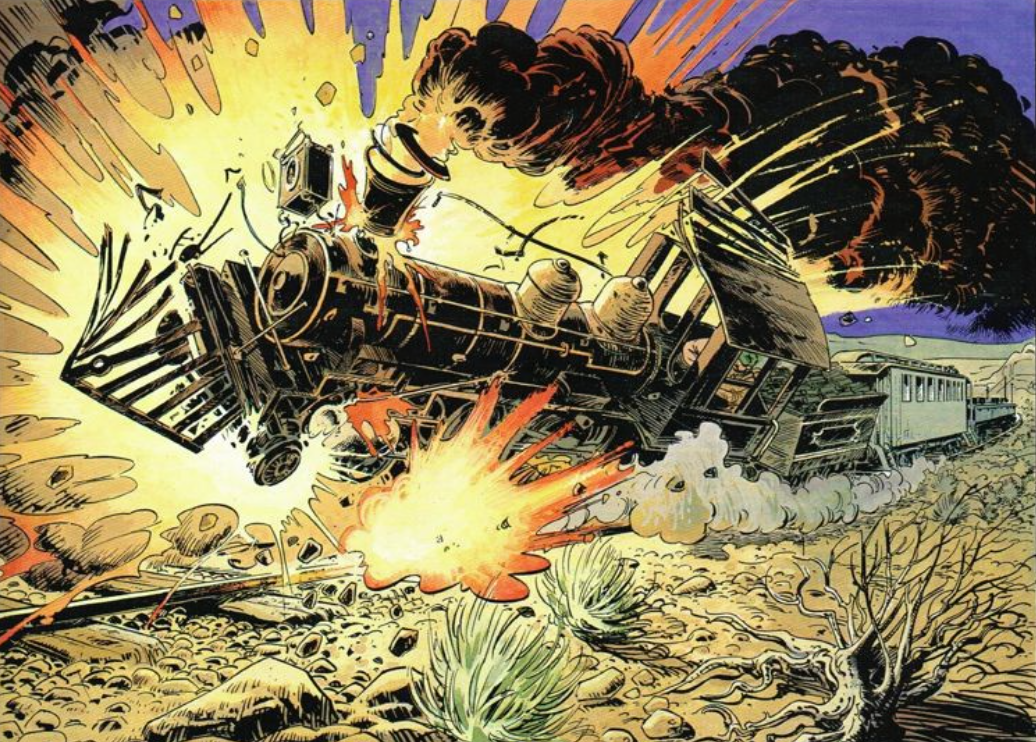

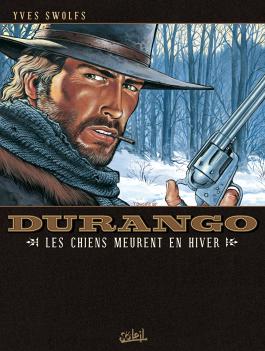

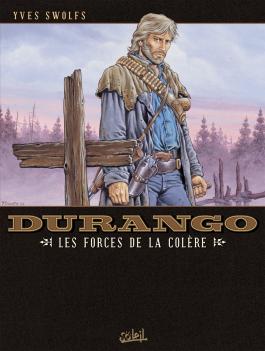

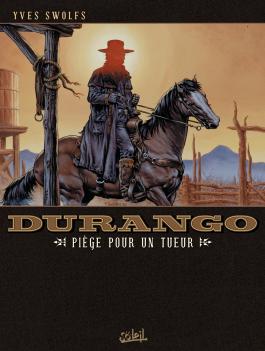

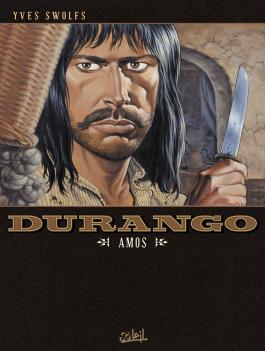

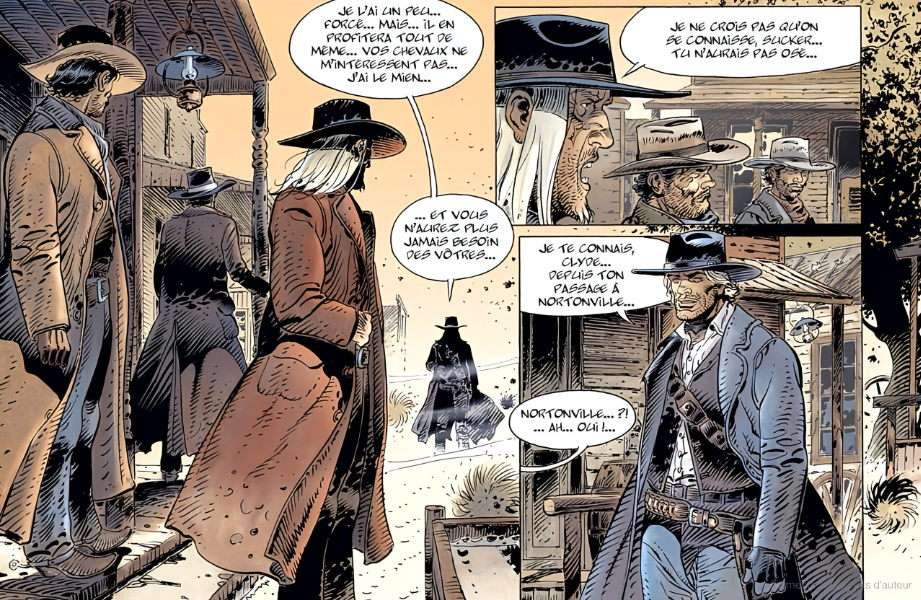

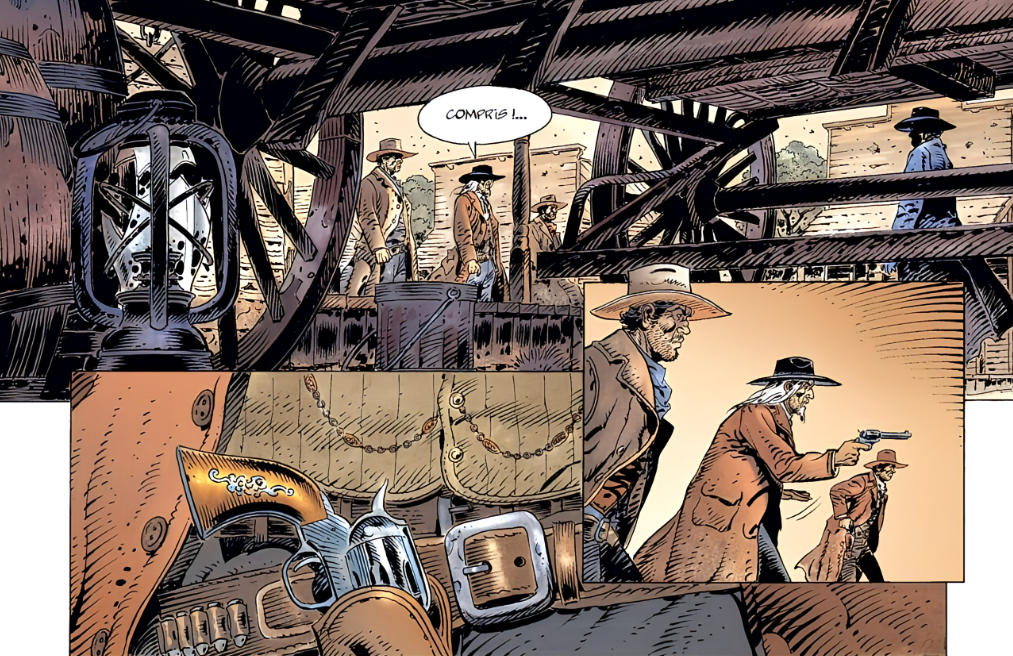

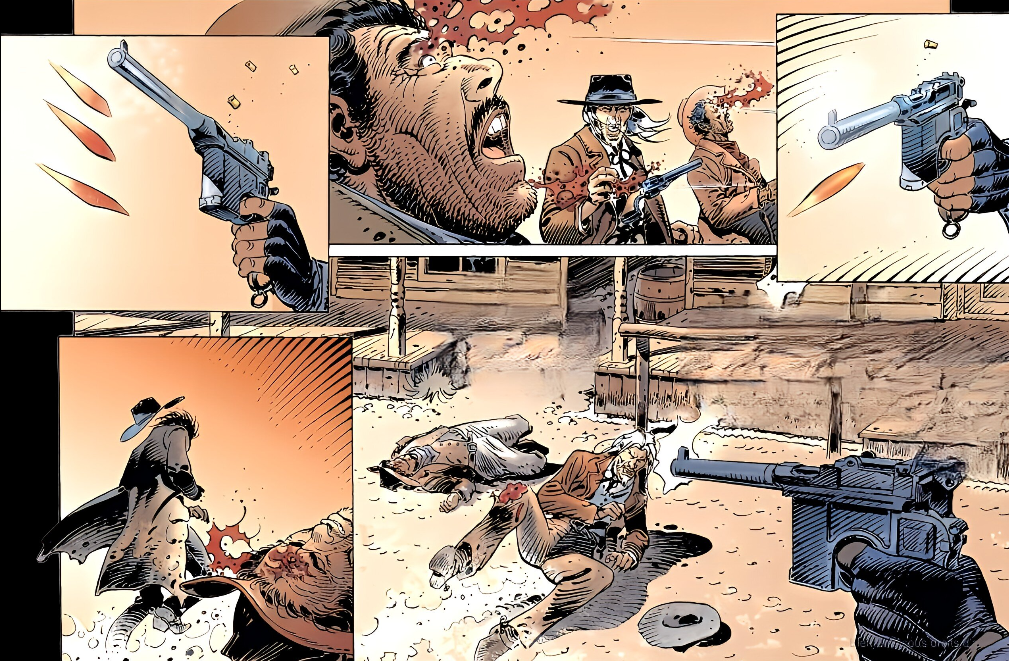

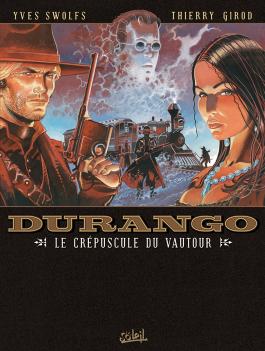

Durango

Un western spaghetti sur papier : naissance d’un mythe

Dans le vaste panorama de la bande dessinée européenne, Durango s’impose comme une figure incontournable du western.

Créée en 1981 par Yves Swolfs, cette série rend hommage aux grands classiques du western spaghetti, en particulier ceux de Sergio Leone et Sergio Corbucci.

Dès les premières planches, le lecteur est plongé dans un univers de silence, de sang et de poussière, où la justice se rend à coups de feu et où les héros sont aussi fatigués que redoutables.

Durango : un anti-héros marqué par la violence

Durango n’est pas un cow-boy comme les autres. Amputé, silencieux, impitoyable, il ne tire que par nécessité, mais frappe toujours juste.

Dès le deuxième tome, il perd l’usage de sa main droite et adopte un Mauser C96, arme automatique emblématique qui devient sa signature.

Un style évolutif

Graphiquement, la série débute sous le pinceau de Swolfs lui-même, avec un style réaliste, sombre et cinématographique.

Les cadrages évoquent les grands plans des films de Leone, les visages sont burinés, les paysages arides.

À partir du tome 14, Thierry Girod puis Iko prennent le relais au dessin, tout en conservant l’essence visuelle de la série. Chaque case respire la tension, la solitude et la violence contenue.

Une narration dense, tendue et sans concession

Mais Durango, ce n’est pas qu’un style. C’est aussi une narration dense, où chaque album raconte une histoire complète, souvent centrée sur la vengeance, la trahison, ou la lutte contre des puissants corrompus.

Certains tomes nous entraînent jusqu’au Mexique, dans une ambiance révolutionnaire, d’autres explorent les tensions sociales d’un Ouest en mutation. Le tout est porté par une écriture sèche, tendue, sans fioritures, mais toujours efficace.

Une œuvre culte du western européen

Avec ses 19 tomes et une série dérivée intitulée Durango, la jeunesse, cette œuvre s’impose comme un pilier du western européen.

Elle s’inscrit dans la lignée de Blueberry, Comanche ou Mac Coy, tout en affirmant une identité propre, plus rugueuse, plus désabusée.

Durango, c’est le western sans illusion, où la poussière recouvre les rêves et où la justice se paie au prix fort.

Durango

Le Crépuscule du Vautour

Durango sauve une jeune Washo témoin d’un massacre orchestré pour accuser faussement sa tribu. Derrière cette manipulation se cache Steiner, un industriel prêt à tout pour s’approprier un lac sacré.

Le justicier entre alors dans une ville rongée par la corruption et la violence. Le duel final scelle une vengeance longtemps attendue, dans un Ouest au bord du chaos.

Read Now

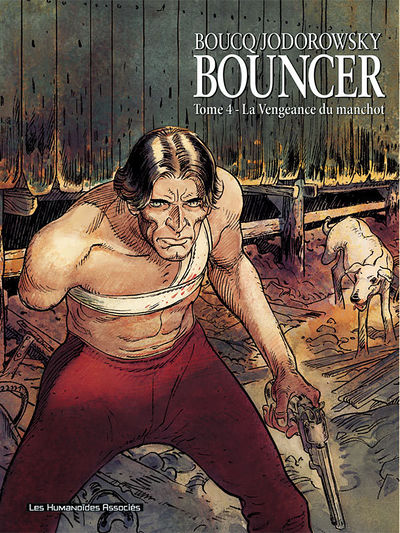

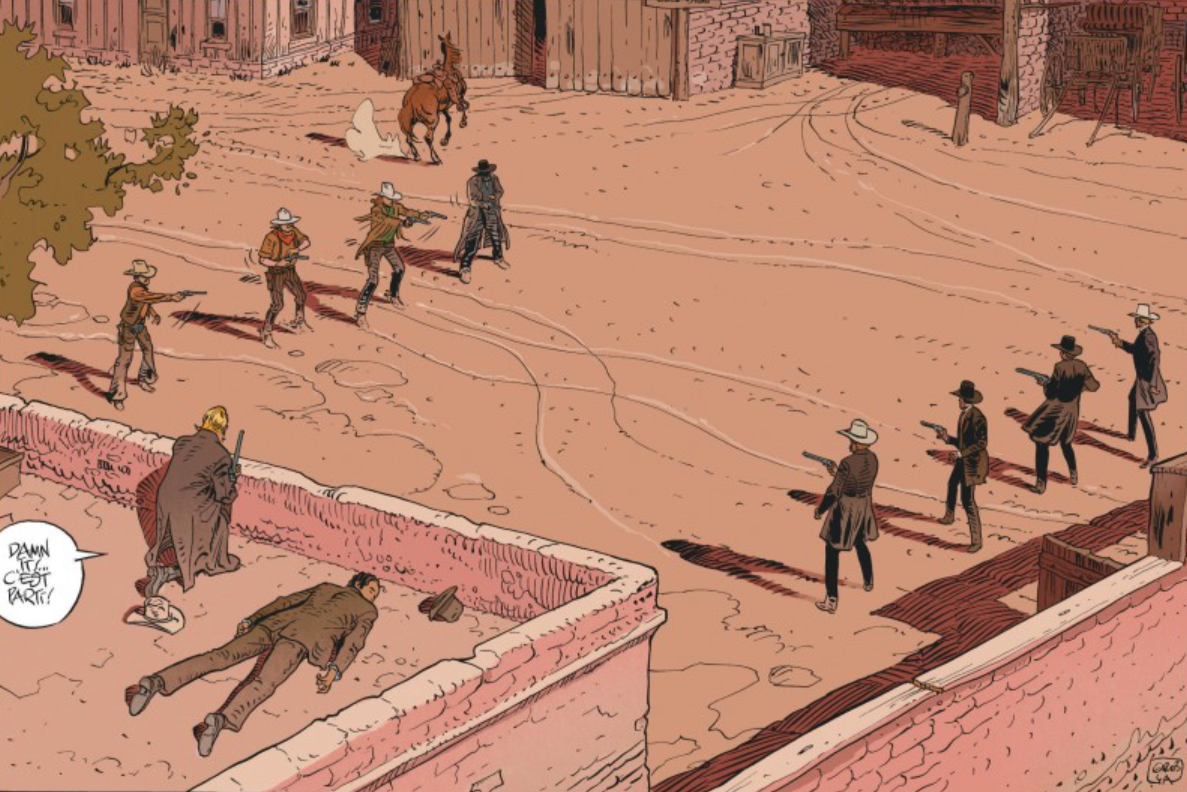

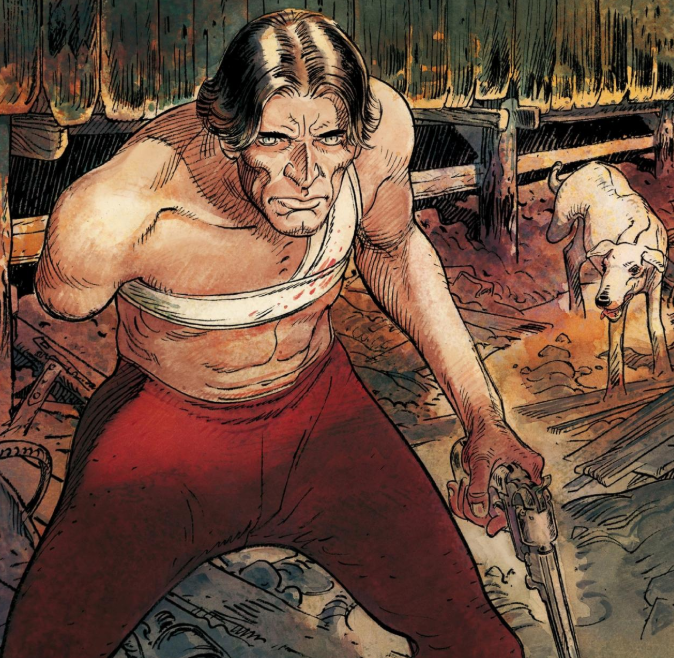

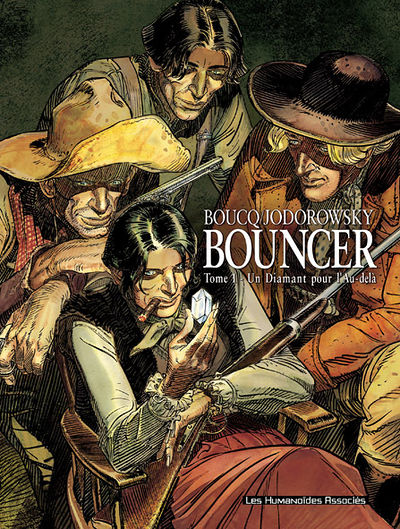

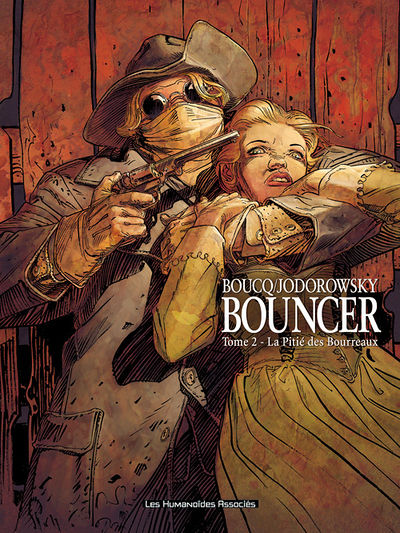

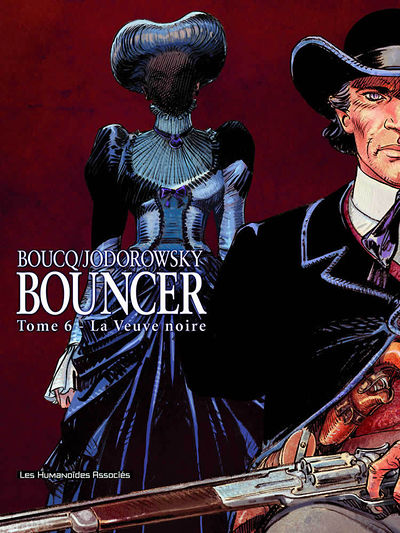

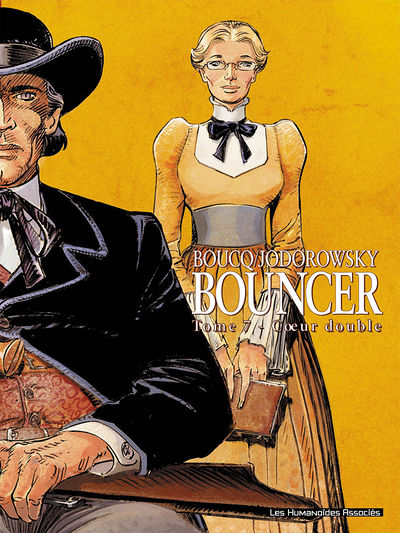

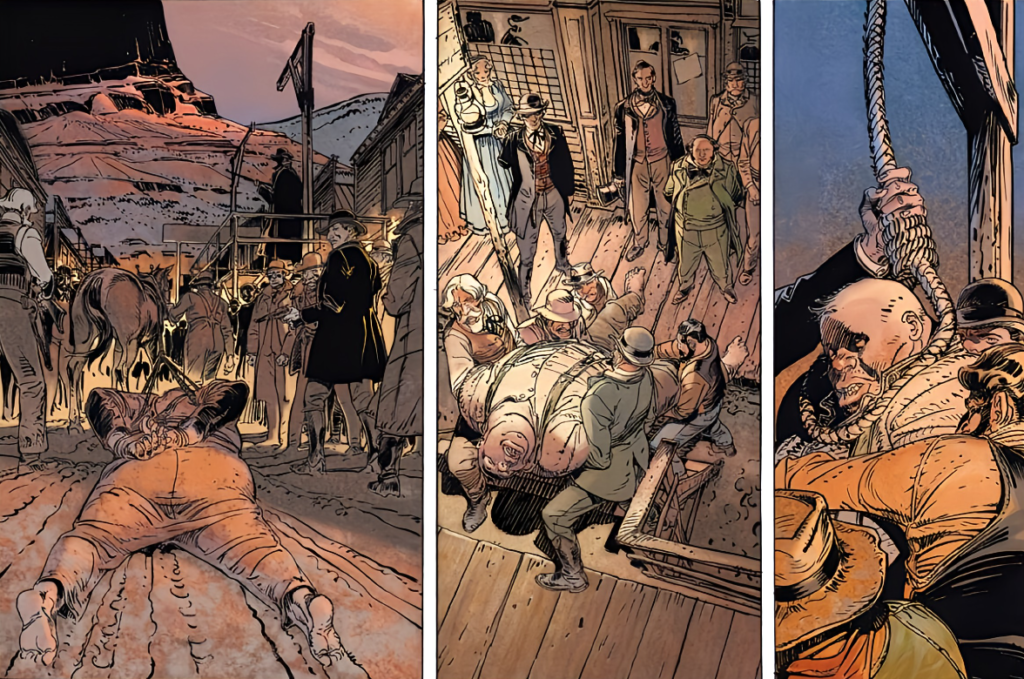

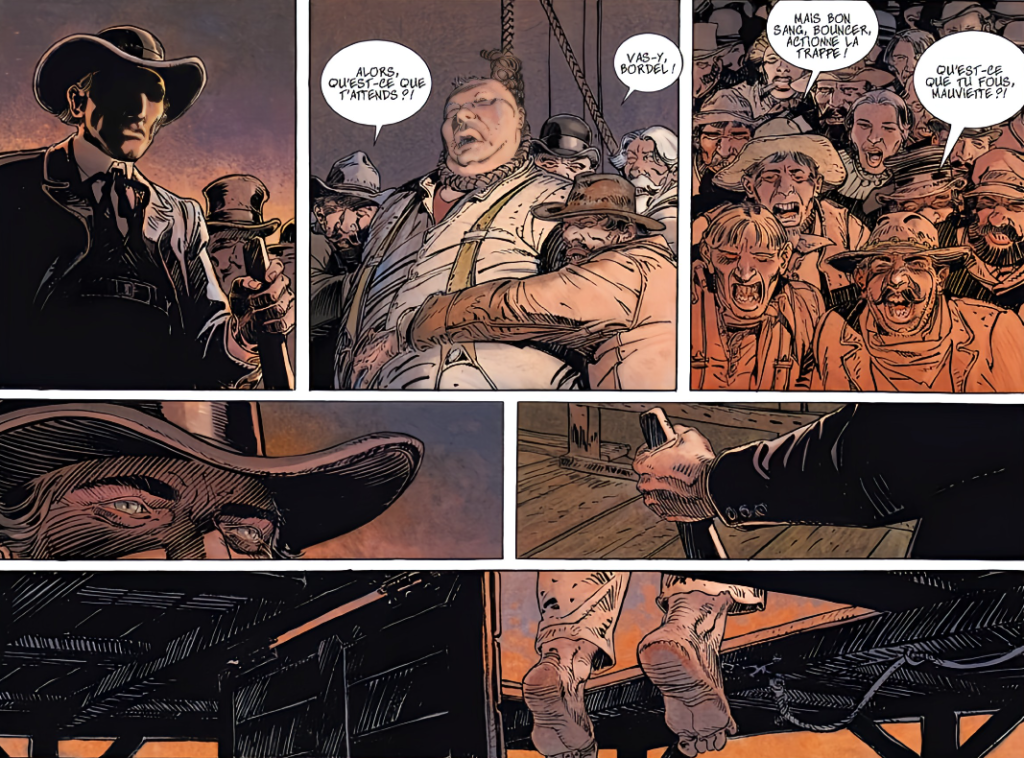

Bouncer

le Justicier manchot de l’Ouest sauvage

Dans l’univers du western en bande dessinée, Bouncer est une œuvre à part. Créée par Alejandro Jodorowsky au scénario et François Boucq au dessin, cette série franco-belge plonge le lecteur dans un Ouest sauvage, violent, et profondément humain.

Le héros, surnommé le Bouncer, est un manchot — videur du saloon l’Infierno — aussi redoutable que hanté. Son bras manquant n’entrave ni sa précision au tir, ni sa capacité à survivre dans un monde où la loi est souvent dictée par la haine et le sang.

Une tragédie au cœur du récit

Le Bouncer n’est pas un justicier classique : il est le fruit d’un passé familial chaotique, né d’une prostituée et frère de deux hommes tout aussi brisés que lui.

Leur histoire, marquée par la trahison, la jalousie et la quête d’un diamant maudit, sert de toile de fond à une fresque tragique où les liens du sang sont aussi tranchants qu’un couteau de chasse.

Un dessin cinématographique

Graphiquement, Boucq livre un travail d’une intensité rare. Chaque case est un tableau : visages burinés, paysages arides, regards chargés de douleur ou de menace.

Le trait est expressif, précis, et donne vie à un Ouest où la poussière colle à la peau et où la mort rôde à chaque coin de rue. À partir du tome 10, Boucq reprend également le scénario, poursuivant l’œuvre avec une cohérence remarquable.

Une série dense

La série, publiée d’abord par Les Humanoïdes Associés puis par Glénat, compte aujourd’hui plus d’une douzaine de tomes.

Elle alterne récits courts et arcs narratifs plus longs, mêlant vengeance personnelle, conflits ethniques, corruption politique et traditions indiennes.

Le Bouncer, malgré son handicap, incarne une forme de justice brute, souvent expéditive, mais jamais dénuée de sens moral.

Un western noir et viscéral

Bouncer, c’est le western dans ce qu’il a de plus cru, de plus viscéral. Une œuvre qui ne cherche pas à enjoliver l’histoire, mais à en révéler les cicatrices.

Pour les amateurs de récits sombres, de personnages ambigus et de dessins puissants, cette série est un incontournable du western européen contemporain.

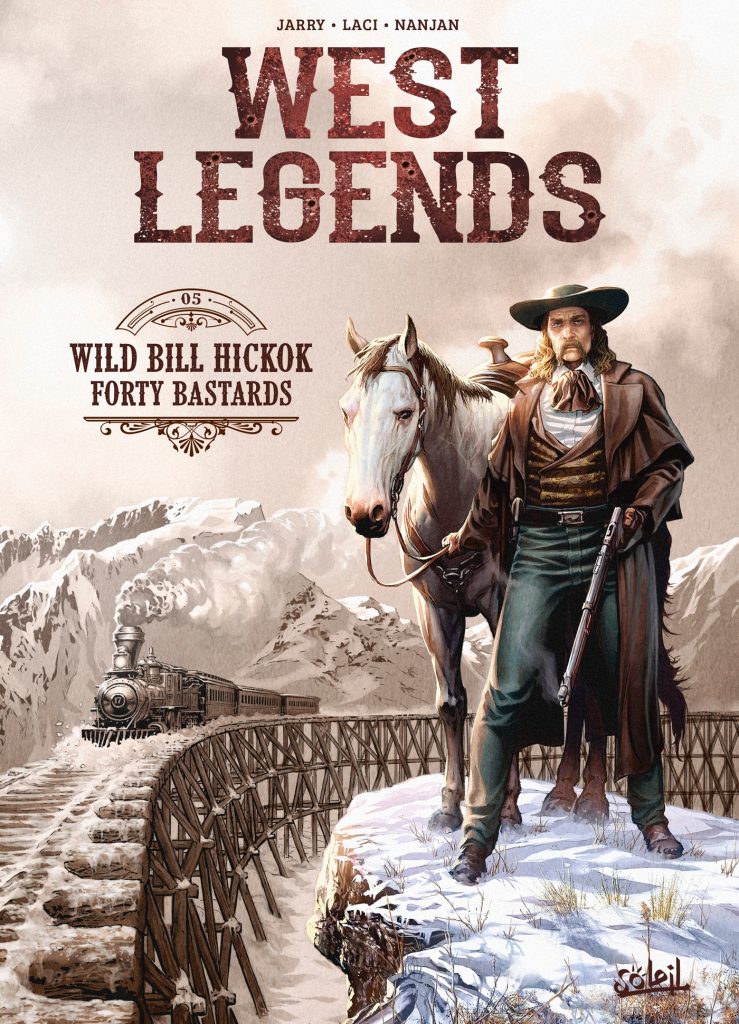

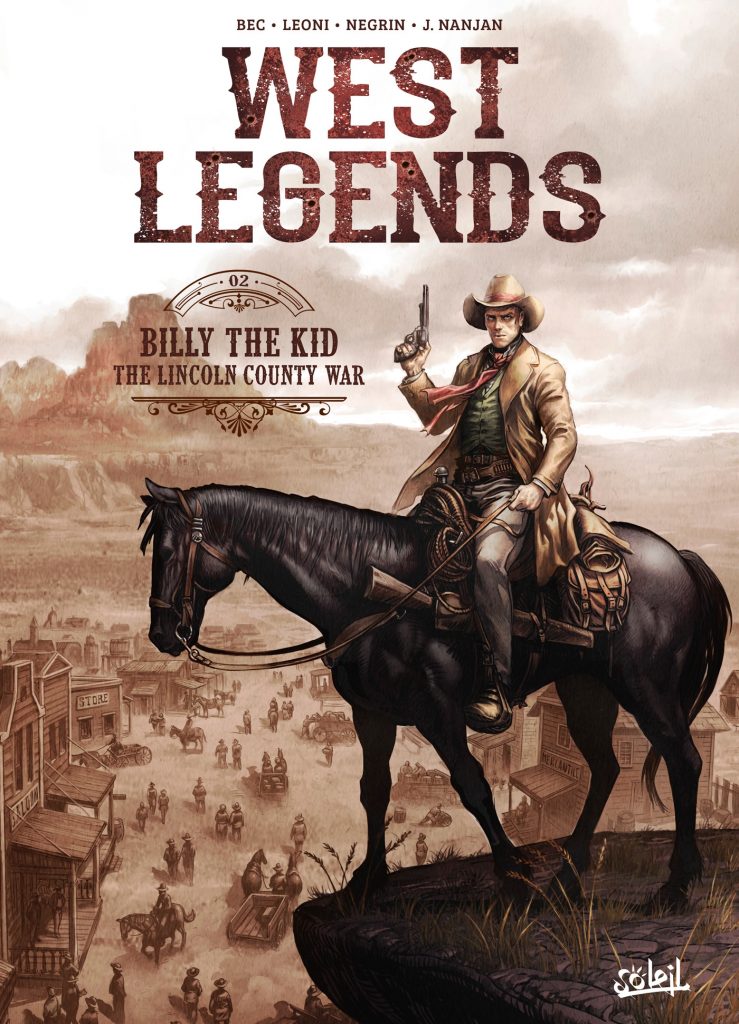

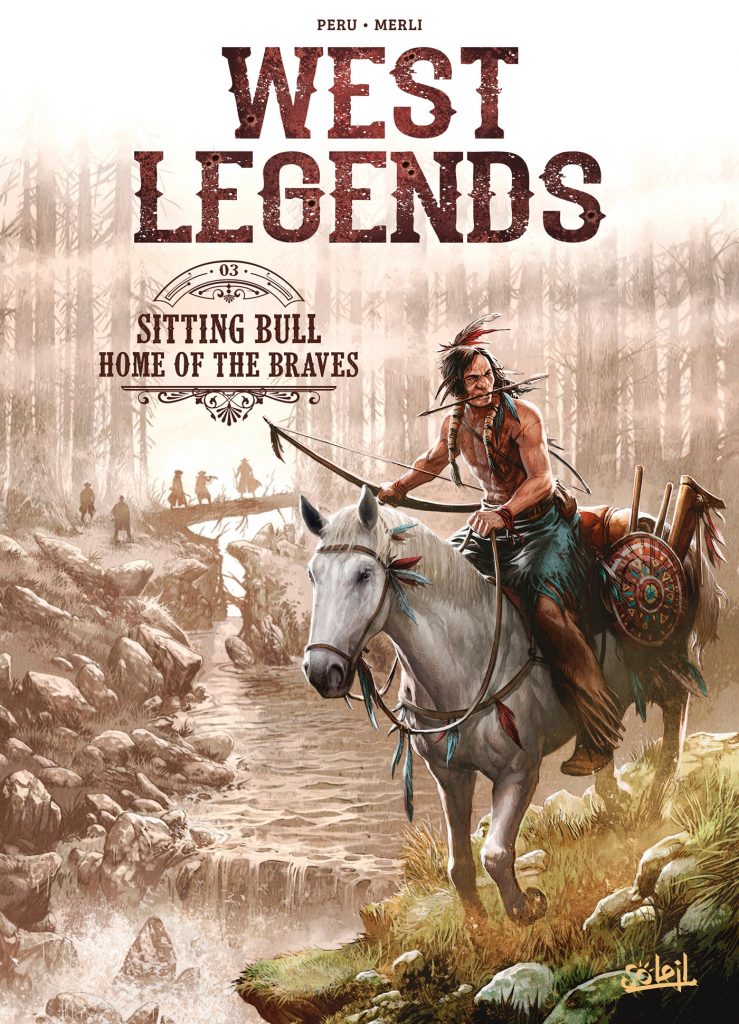

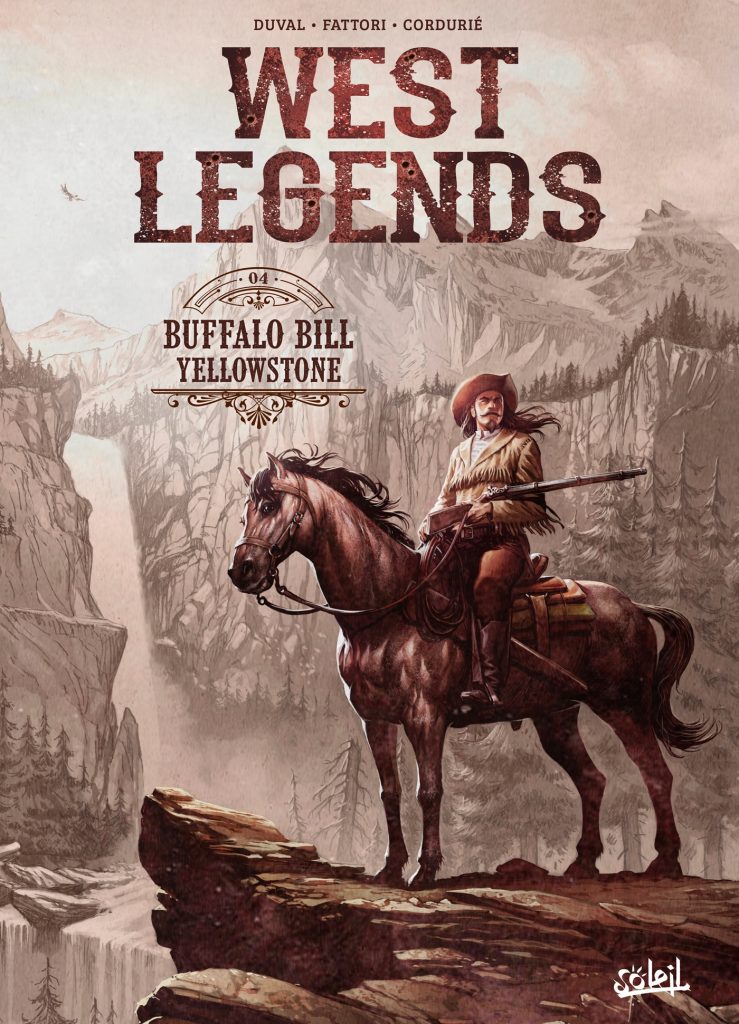

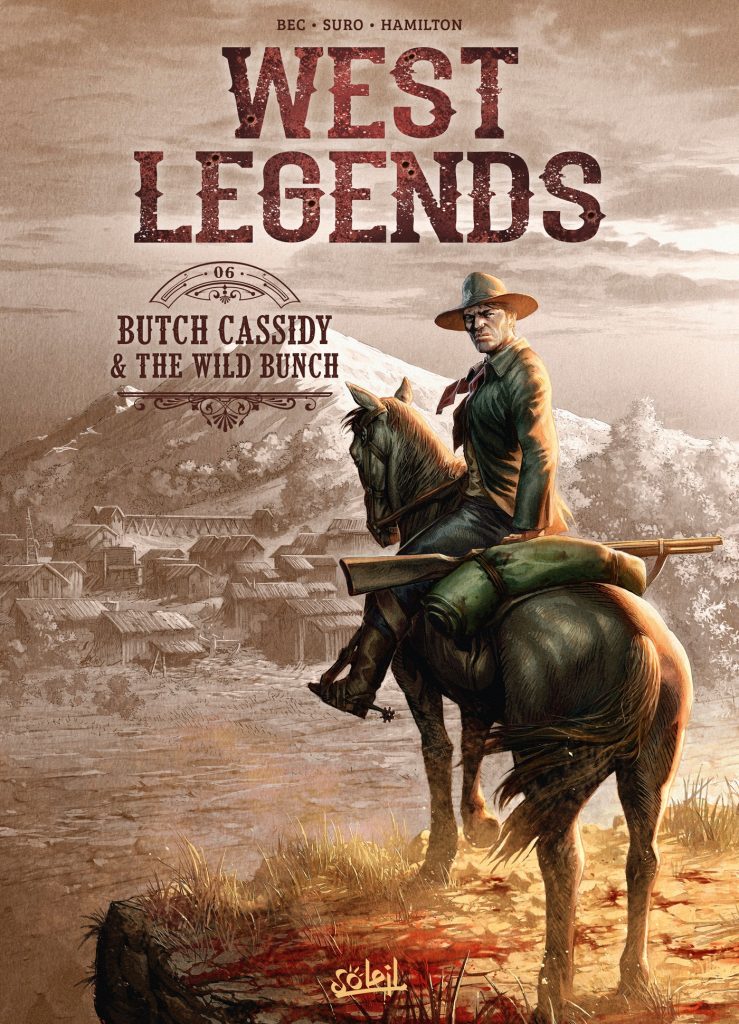

West Legends

Avec West Legends, les éditions Soleil proposent une série concept ambitieuse : six one-shots indépendants, chacun centré sur une figure légendaire de l’Ouest américain.

De Wyatt Earp à Butch Cassidy, en passant par Billy the Kid, Sitting Bull, Buffalo Bill ou Wild Bill Hickok, chaque album explore un pan de l’histoire américaine à travers le prisme du western, entre mythe et réalité.

Des récits complets

Chaque tome est une histoire autonome, scénarisée et dessinée par une équipe différente.

Le principe : partir d’un fait réel ou d’une anecdote historique pour tisser un récit haletant, souvent teinté de violence, de trahison et de rédemption.

On y retrouve tous les ingrédients du western classique — saloons, duels, poursuites à cheval — mais avec une approche plus moderne, parfois même introspective.

Une diversité graphique

L’un des atouts majeurs de West Legends, c’est la richesse de son style graphique.

Chaque album possède sa propre identité visuelle, grâce à des dessinateurs comme Giovanni Lorusso, Lucio Leoni, Luca Merli, Andrea Fattori, Laci ou Michel Suro.

Le trait varie du réalisme brut au style plus stylisé, mais toujours avec une attention particulière portée aux décors, aux visages burinés et à l’ambiance poussiéreuse du Far West.

Des figures mythiques revisitées

Loin de l’hagiographie, West Legends ose humaniser ses héros.

Wyatt Earp devient enquêteur dans une San Francisco corrompue, Billy the Kid est pris dans une guerre de clans, Sitting Bull traque des pillards dans les Black Hills, Buffalo Bill affronte ses démons à Yellowstone…

Chaque album propose une relecture originale, parfois sombre, de ces icônes américaines.

Une collection incontournable

Avec ses six tomes parus entre 2019 et 2022, West Legends s’impose comme une référence du western européen contemporain.

Elle séduira autant les passionnés d’histoire que les amateurs de récits d’action bien ficelés. Une collection à lire comme une anthologie, où chaque volume est une porte d’entrée vers une légende.

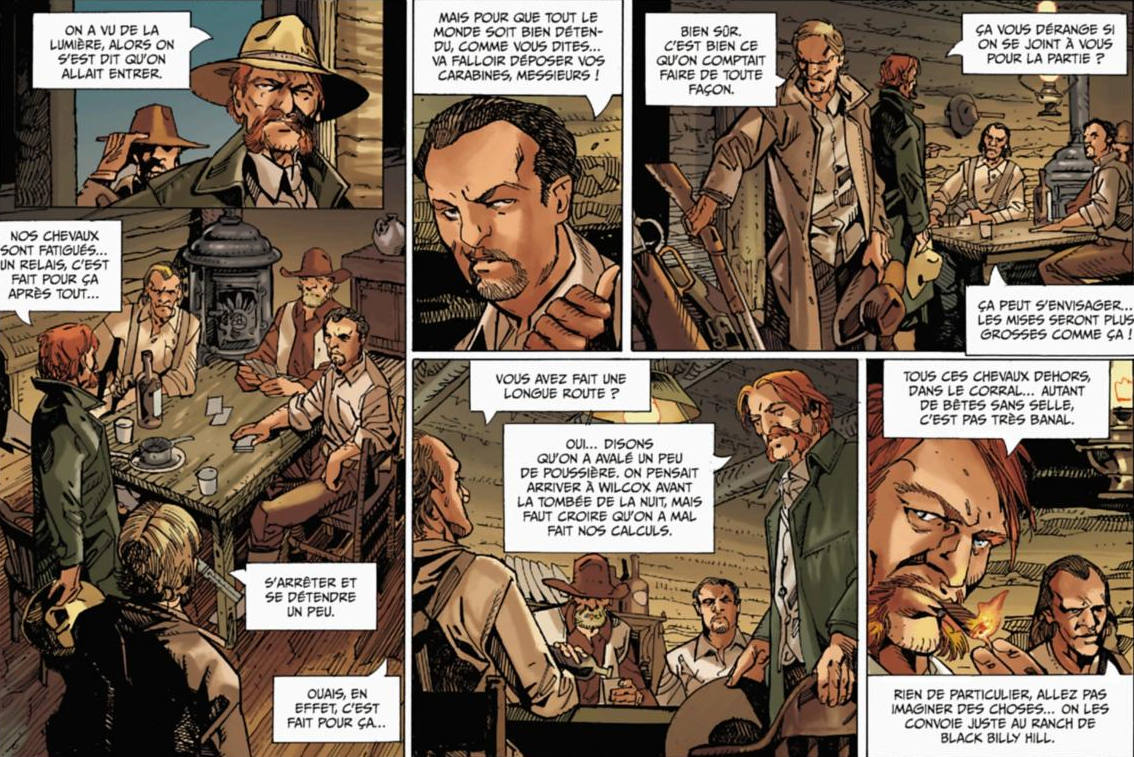

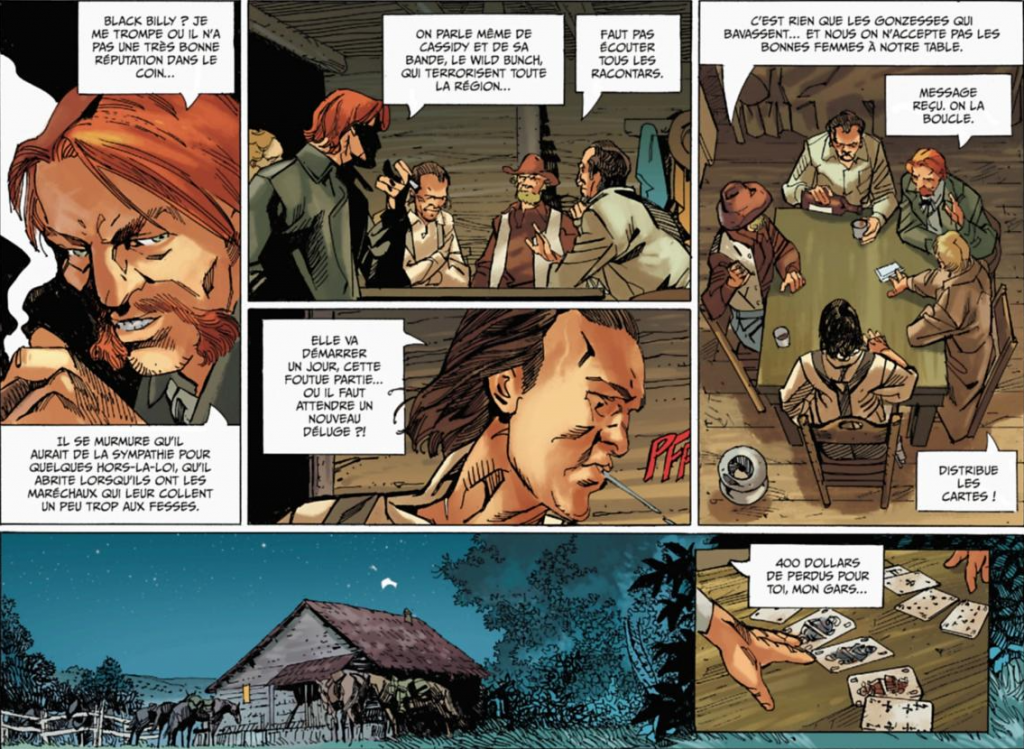

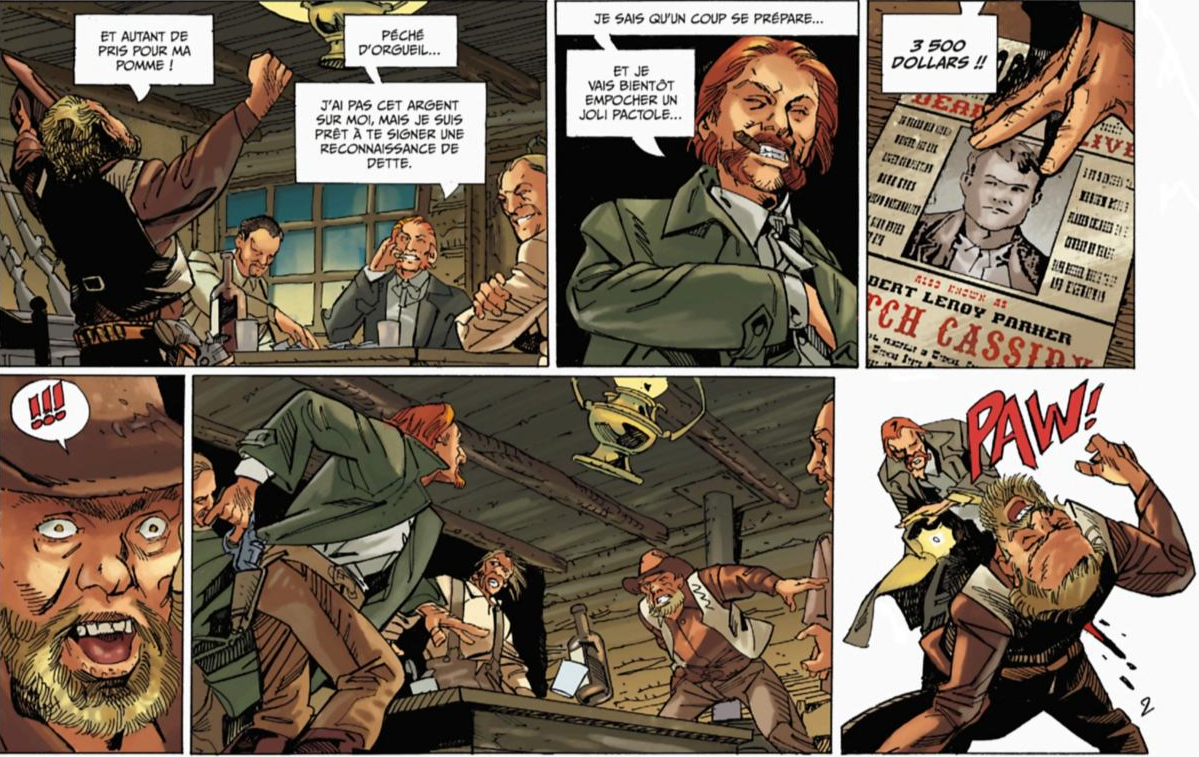

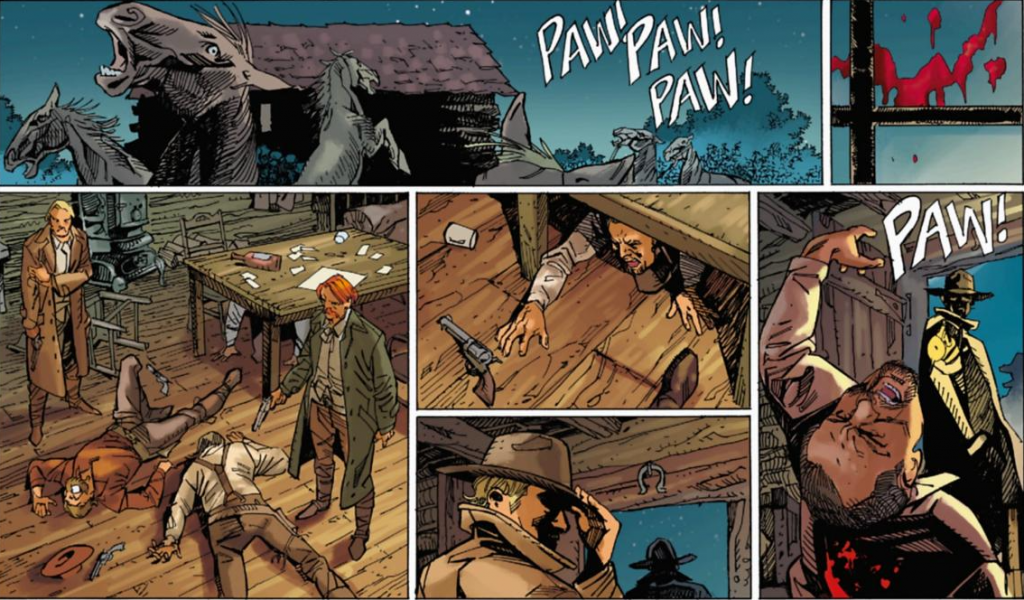

West Legends

Butch Cassidy & the wild bunch

Le Wild Bunch de Cassidy terrorise la région depuis trop longtemps. Un avis de recherche avec une forte récompense de 3 500 $ a été posé sur la tête du malfrat, mort ou vif, ce qui attire bon nombre de chasseurs de primes.

Ce soir-là dans un relais, deux d'entre eux semblent être tombés sur une partie de la bande. Cassidy vit-il ses dernières heures ?

Read Now

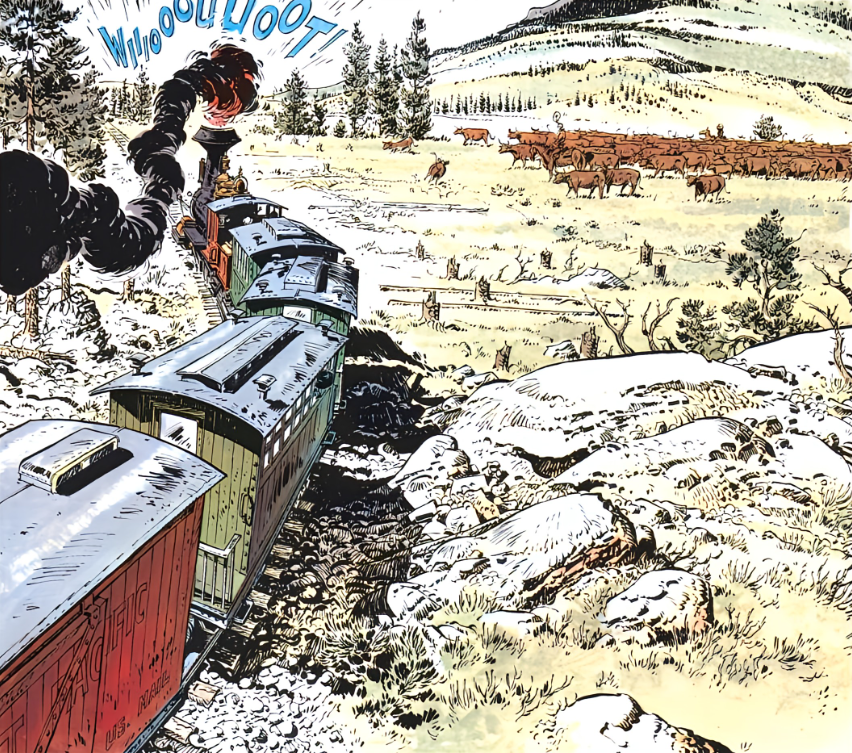

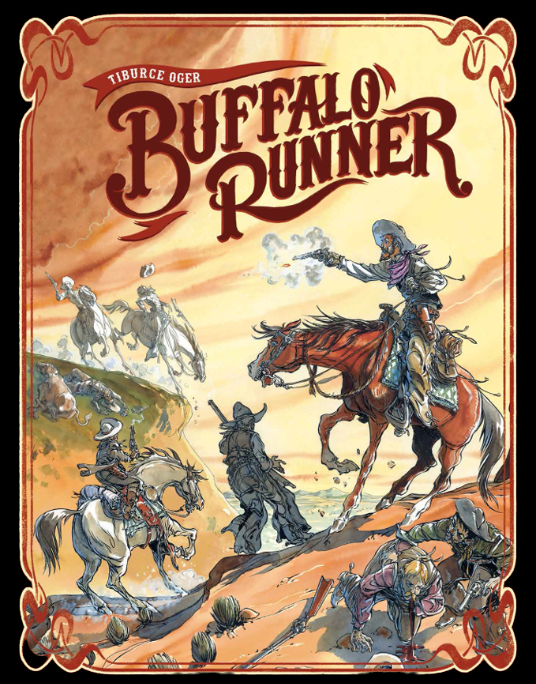

Buffalo Runner : un western crépusculaire

Un huis clos tendu dans les ruines de l’Histoire

Paru en 2015 chez Rue de Sèvres, Buffalo Runner est un one-shot magistral signé Tiburce Oger, qui en assure le scénario, le dessin et les couleurs.

L’histoire s’ouvre en 1896, dans les plaines arides de l’Ouest américain. Une famille en route vers la Californie est décimée par une attaque d’Indiens. Seule Mary, la fille, survit grâce à l’intervention d’Ed Fisher, un vieux cow-boy taciturne.

Retirés dans une maison en ruine, ils attendent l’assaut final. Pour tromper la peur et la fatigue, Ed raconte sa vie — celle d’un Buffalo Runner, chasseur de bisons et témoin d’un monde en train de disparaître.

Un récit de vie entre mythe et désillusion

À travers les souvenirs d’Ed, c’est toute l’histoire de la conquête de l’Ouest qui défile : la guerre contre les Indiens, le massacre des bisons, la naissance des grandes lignes ferroviaires…

Mais loin de glorifier cette époque, Oger en montre la brutalité, les contradictions et les drames humains. Le western devient ici un miroir de l’âme, où chaque cicatrice raconte une vérité plus vaste que les légendes.

Un dessin organique, vibrant, profondément humain

Le style graphique d’Oger, reconnaissable entre mille, mêle réalisme rugueux et poésie visuelle. Les visages sont burinés, les paysages vastes et silencieux, les couleurs chaudes et poussiéreuses.

Chaque planche respire la tension, la solitude et la mémoire. C’est un western à hauteur d’homme, où la violence n’est jamais gratuite, mais toujours chargée de sens.

L’écho silencieux de l’Ouest oublié

Buffalo Runner n’est pas qu’un western de plus : c’est une mémoire en sursis, un murmure venu des terres arides où l’Histoire s’est écrite dans la poussière et le sang.

À travers le regard fatigué d’Ed Fisher, Tiburce Oger nous tend un miroir : celui d’un monde qui s’efface, mais dont les cicatrices résonnent encore.

Ce récit, à la fois intime et universel, nous rappelle que les héros ne sont pas toujours ceux que l’on croit — parfois, ce sont juste des hommes cabossés qui ont survécu assez longtemps pour raconter. Et dans ce silence de l’Ouest oublié, leur voix mérite d’être entendue.

buffalo runner

En 1896, alors qu’une famille traverse l’Ouest américain en quête d’un avenir meilleur, elle est attaquée par des Indiens.

Seule Mary, la fille, survit grâce à Ed Fisher, un vieux cow-boy solitaire. Retranchés dans une maison en ruine, ils attendent l’assaut final.

Pour tromper l’attente, Ed raconte sa vie de Buffalo Runner, témoin des heures sombres de la conquête de l’Ouest. Un western poignant, entre mémoire, violence et humanité.

Read Now

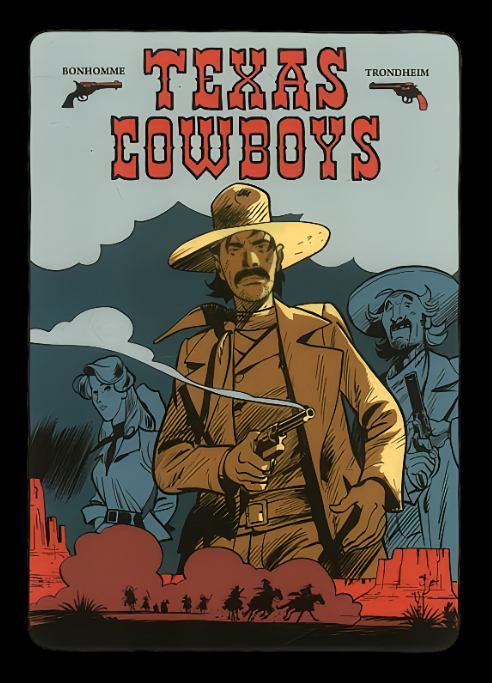

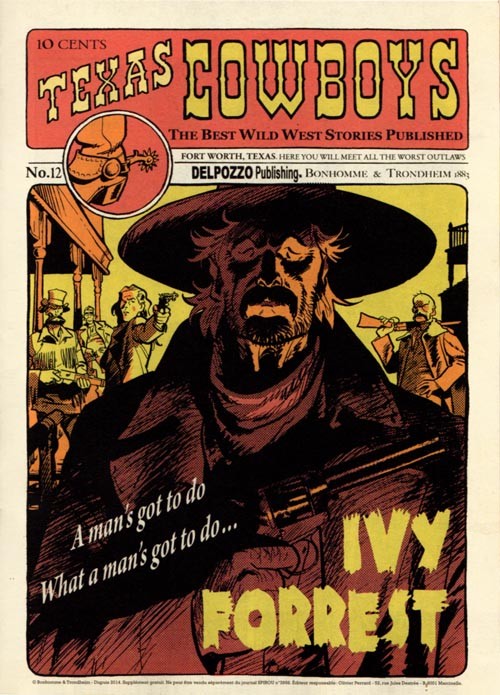

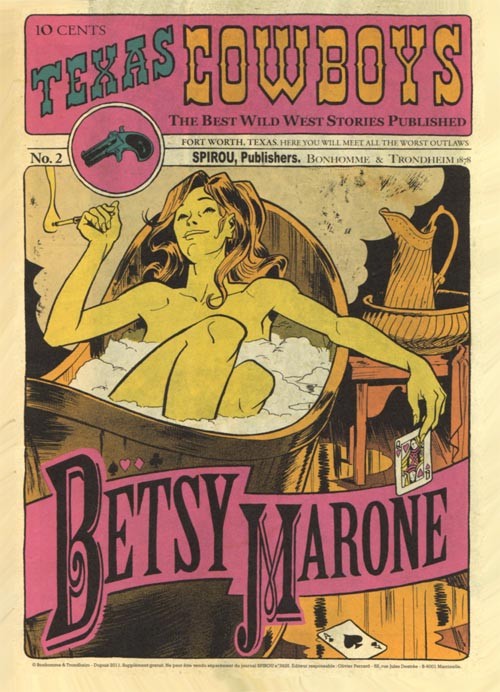

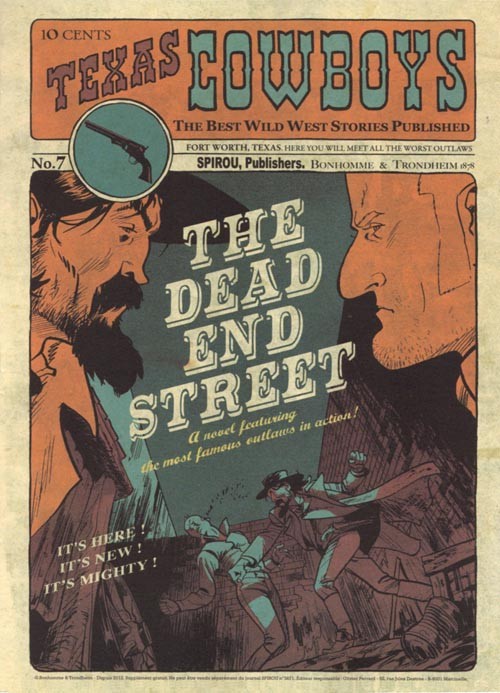

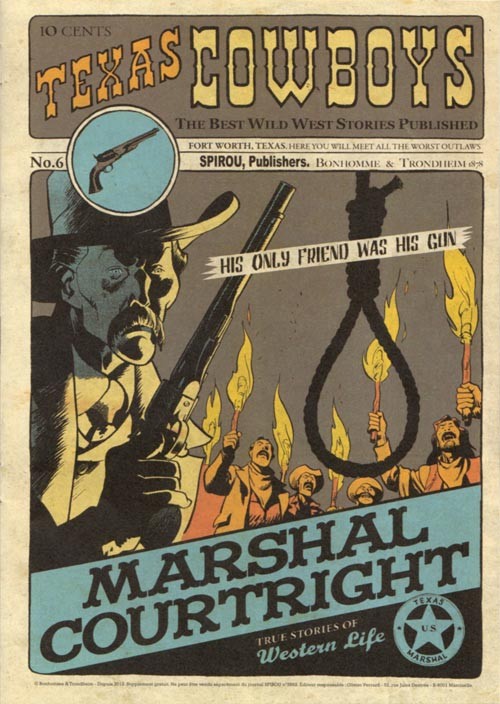

Texas Cowboys

Un Western Déjanté et Jubilatoire en Bande Dessinée

Dans Texas Cowboys, publié chez Dupuis, Lewis Trondheim (scénario) et Matthieu Bonhomme (dessin) nous plongent dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle, à Fort Worth, surnommée "Hell’s Half Acre", l’un des coins les plus mal famés du Texas.

Harvey Drinkwater, jeune journaliste bostonien, y est envoyé pour un reportage. Mais il ne vient pas seulement pour écrire : il veut aussi se venger de l’ex-mari de sa mère, faire fortune et trouver l’amour.

Comme le dit son guide Ivy : "On ne vient pas dans l’Ouest pour la vengeance, la fortune et l’amour. Ça fait trop. Il faut choisir."

Un western à la fois classique et décalé

Texas Cowboys respecte tous les codes du western — cowboys, shérifs véreux, fusillades, saloons enfumés — mais les détourne avec une jubilation évidente.

Trondheim s’amuse à construire une galerie de personnages hauts en couleur, à la morale douteuse et aux motivations souvent absurdes.

Le récit, construit en courts chapitres façon feuilleton, multiplie les rebondissements, les flashbacks et les clins d’œil au genre.

Un dessin vintage et nerveux

Matthieu Bonhomme adopte un style graphique épuré, dynamique, avec une mise en page en gaufrier qui évoque les vieux dime novels américains.

Les couleurs, volontairement limitées, renforcent l’ambiance rétro. Chaque couverture de chapitre est une petite affiche de western à elle seule. Le contraste entre la rigueur du dessin et la folie du scénario crée un décalage savoureux.

L’Ouest revisité avec panache et second degré

Texas Cowboys n’est pas un simple hommage au western : c’est une relecture malicieuse et brillante d’un genre codifié.

Trondheim et Bonhomme s’amusent à en détourner les figures emblématiques tout en les respectant, offrant un récit à la fois jubilatoire et critique.

Entre humour absurde, personnages décalés et narration feuilletonesque, la série réussit à captiver sans jamais se prendre au sérieux.

C’est cette légèreté maîtrisée, ce goût du clin d’œil et cette liberté de ton qui font de Texas Cowboys une pépite à part dans le paysage de la BD western. Un vrai coup de lasso dans les clichés.

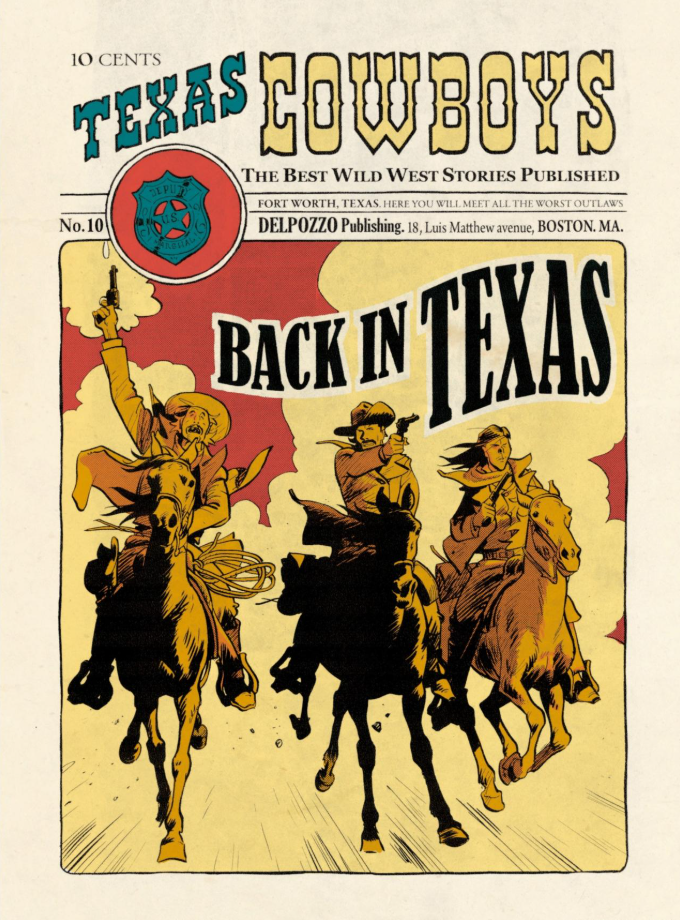

texas cowboys

Back in Texas

Dans ce mini-récit de 15 planches publié en 2013 en supplément du magazine Spirou n°3946, Lewis Trondheim et Matthieu Bonhomme retrouvent leur univers déjanté de Texas Cowboys.

On y suit une nouvelle aventure de Harvey Drinkwater, toujours empêtré dans les magouilles, les règlements de comptes et les rencontres improbables de Fort Worth.

Fidèle à l’esprit de la série, Back in Texas mêle humour noir, dialogues savoureux et ambiance de western urbain, dans un format court mais percutant

Read Now

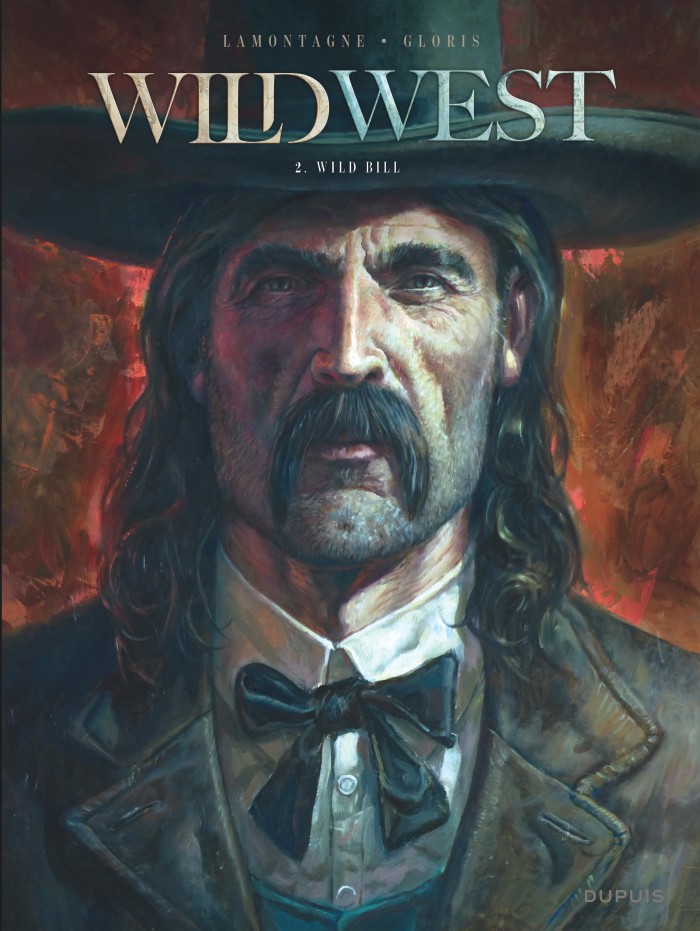

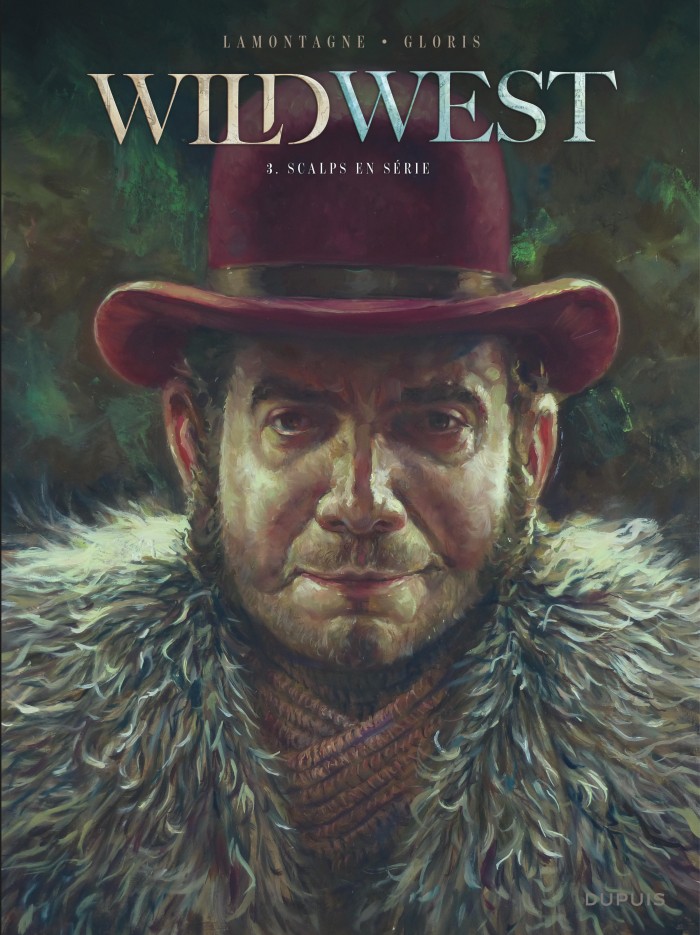

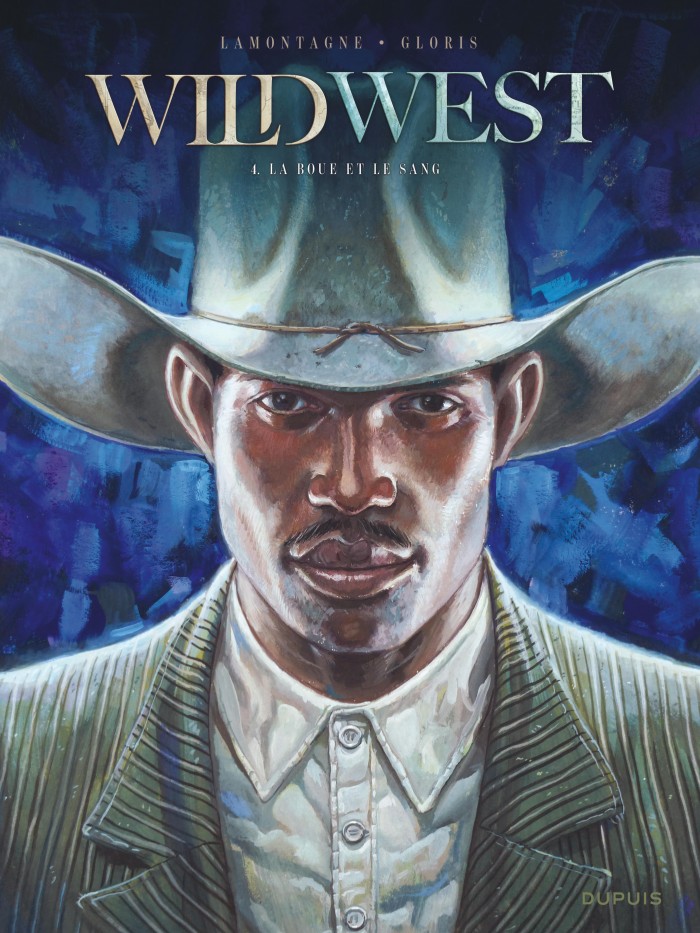

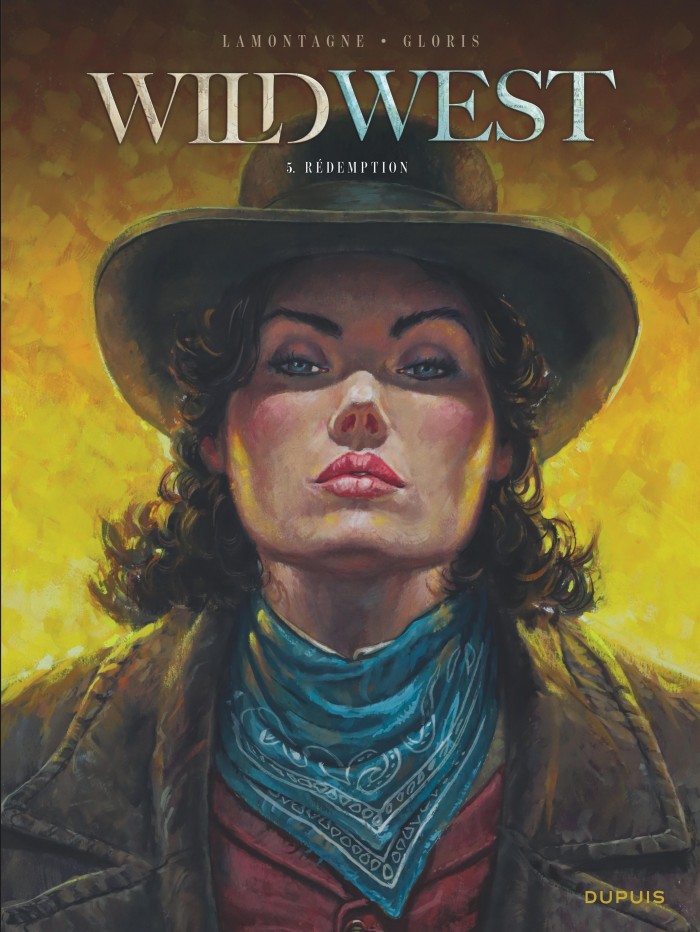

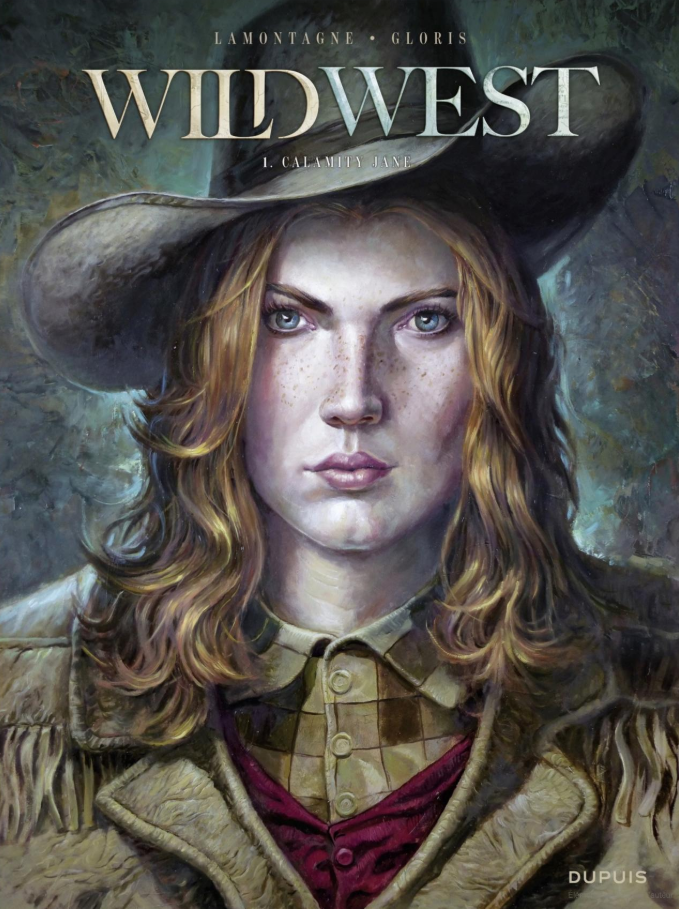

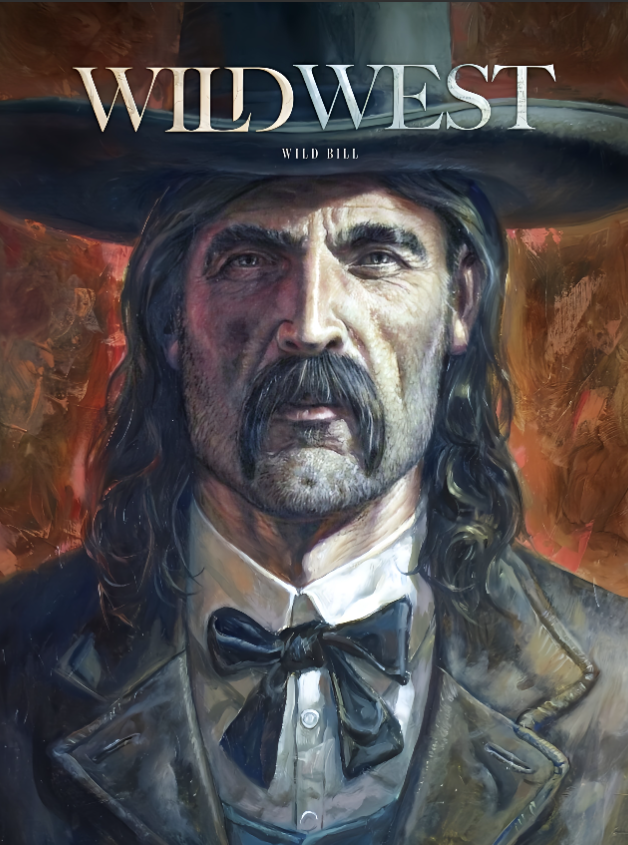

Wild West

Une série qui dépoussière le mythe

Avec Wild West, publiée chez Dupuis, le scénariste Thierry Gloris et le dessinateur Jacques Lamontagne s’attaquent à deux figures emblématiques de la conquête de l’Ouest : Calamity Jane et Wild Bill Hickok.

Mais loin des clichés hollywoodiens, ils livrent une relecture sombre, documentée et profondément humaine de cette époque brutale.

La série, toujours en cours, adopte une construction en diptyques, chaque duo de tomes creusant un pan de la vie de ces légendes, entre violence, solitude et quête de justice.

Calamity Jane, entre mythe et vérité

Le premier tome s’ouvre sur l’enfance de Martha Cannary, future Calamity Jane, livrée à elle-même dans un monde sans pitié.

Gloris s’empare de cette figure féminine pour en faire une héroïne complexe, tiraillée entre survie, révolte et désir d’émancipation.

On suit son parcours chaotique, ses amours tragiques, ses blessures profondes — loin de l’icône folklorique, c’est une femme brisée mais debout que l’on découvre.

Un dessin à couper le souffle

Le travail de Jacques Lamontagne est tout simplement magistral. Son trait réaliste, précis et expressif donne vie à chaque personnage, chaque décor.

Les paysages de Monument Valley, les saloons crasseux, les visages burinés par la poussière et le sang : tout respire l’authenticité. La mise en couleur, sobre et élégante, renforce l’atmosphère crépusculaire du récit.

Quand la légende devient mémoire

Avec Wild West, Gloris et Lamontagne proposent bien plus qu’une série western : une relecture lucide et bouleversante d’un mythe fondateur.

Chaque tome enrichit le tableau, approfondit les personnages, densifie les enjeux. Calamity Jane devient l’ombre tragique d’un monde qui bascule ; Wild Bill, l’image d’un héros épuisé par ses principes.

Ensemble, ils nous racontent la chute d’une époque — et l’écho qui en survit, dans les marges silencieuses de l’Histoire.

wild west

Wild Bill Hickok

Alors qu’il recueille une jeune fille rescapée du massacre de sa famille, Wild Bill Hickok, ancien sergent devenu chasseur de primes, se lance dans une traque impitoyable pour retrouver les coupables.

Fidèle à sa parole, il ne reculera devant rien pour les livrer à la justice — ou à ses colts. En parallèle, Martha Cannary, dissimulant son identité sous le nom de Martin Jane, s’engage dans l’armée des Tuniques Bleues.

Mais son unité est décimée par une attaque indienne, et elle se retrouve intégrée à une tribu, découvrant un monde qu’on lui avait toujours présenté comme barbare.

Read Now

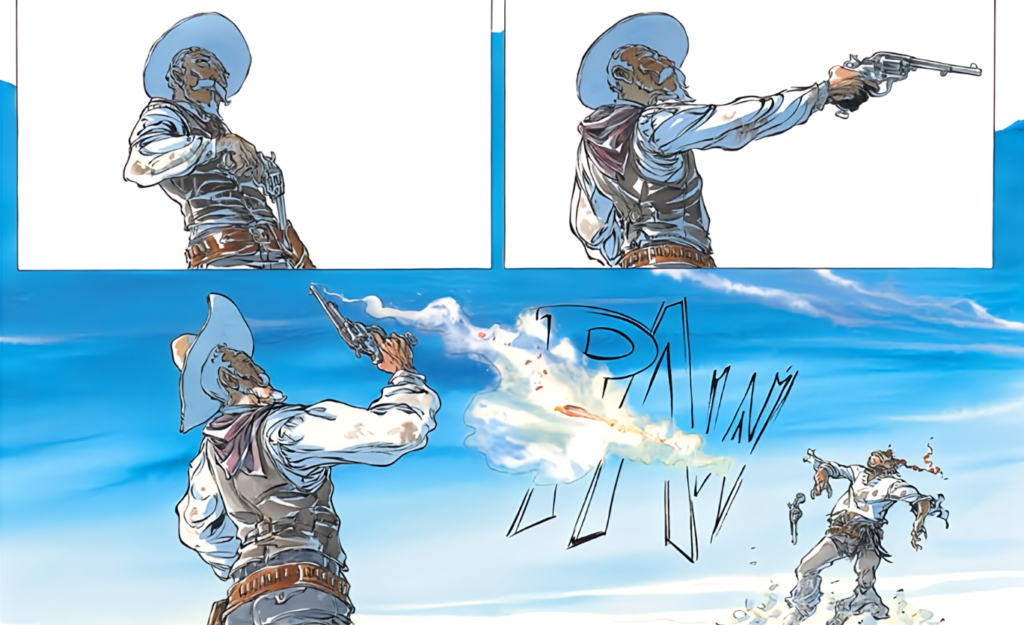

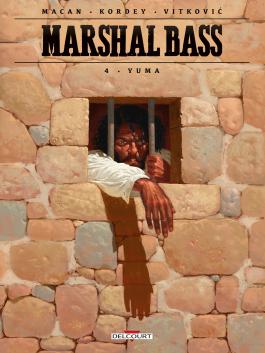

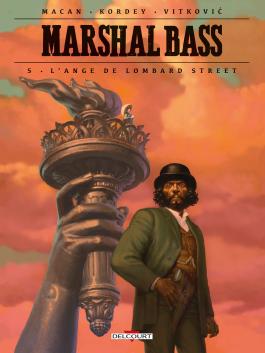

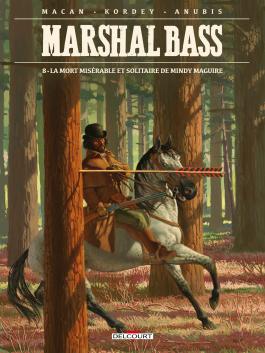

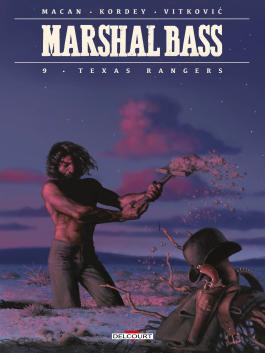

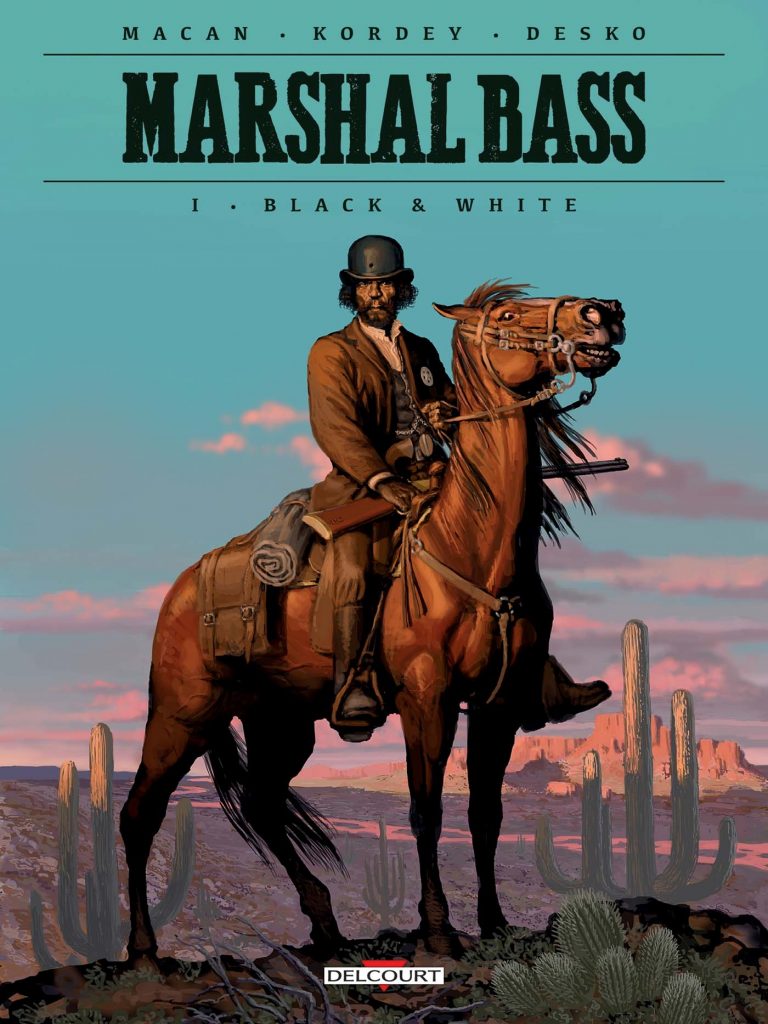

Un marshal noir dans un monde blanc

Dans l’Amérique post-sécession, River Bass est le premier marshal afro-américain.

Ancien esclave, il a accepté l’étoile pour incarner la justice. Mais ce qu’il affronte, c’est un Ouest sale, raciste et corrompu, où la loi est un prétexte et la violence une langue commune.

Publiée chez Delcourt, la série Marshal Bass est un western nerveux, sans fard, qui bouscule les codes du genre.

Une série en douze tomes, un héros cabossé

Chaque album est un récit autonome, mais tous dessinent le portrait d’un homme en lutte.

Bass infiltre des gangs, traverse des villes rongées par la variole, affronte des fanatiques, des politiciens véreux, des tueurs en série.

Il ne sauve pas le monde : il tente juste de survivre, de protéger les siens, de rester debout. Et parfois, c’est déjà trop.

Un trait brut pour un monde brutal

Le dessin d’Igor Kordey est dense, expressif, presque étouffant. Les visages sont marqués, les corps tendus, les décors poussiéreux.

Chaque case transpire la fatigue, la peur, la résignation. La mise en couleur, souvent crépusculaire, renforce cette impression d’un monde sans répit.

Un western engagé, sans manichéisme

Marshal Bass ne cherche pas à réhabiliter l’Ouest : il le démonte, pièce par pièce.

Le racisme, la mémoire de l’esclavage, la violence sociale, la condition des femmes ; tout est abordé sans détour, mais sans discours. C’est le récit qui parle, et il parle fort.

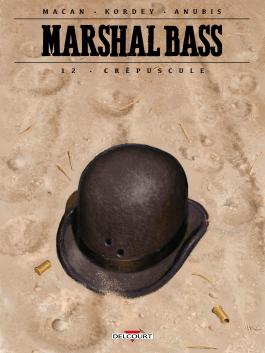

Le dernier feu du marshal

Avec le tome 12, Crépuscule, la série s’achève. Pas sur un feu d’artifice, mais sur un duel.

Une sortie digne, sans éclat, à l’image de River Bass : fatigué, lucide, mais encore debout.

Il n’a jamais été un héros. Juste un homme qui a traversé l’enfer avec une étoile sur la poitrine et des fantômes dans le regard.

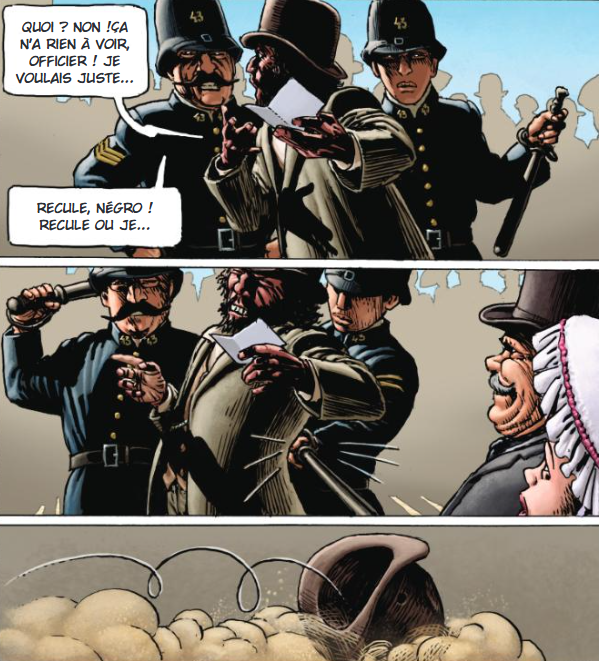

Marshal Bass

Black & White (Delcourt, 2017)

En Arizona, 1875, un gang d’anciens esclaves affranchis, mené par un mystérieux chef surnommé Milord, sème la terreur dans l’Ouest.

Pour l’arrêter, le colonel Helena recrute River Bass, premier marshal afro-américain de l’histoire, et lui confie une mission périlleuse : infiltrer le gang en se faisant passer pour un hors-la-loi.

Mais dans un monde gangrené par le racisme et la violence, Bass découvre vite que la justice est un luxe, et que sa couleur de peau le condamne à marcher sur un fil. Démasqué, il devra se battre non plus pour la loi, mais pour sa propre survie.

Read Now

fMovies Theme powered by WordPress