Les grands maitres du western spaghetti

une nouvelle ére

Les grands réalisateurs du western spaghetti ont chacun apporté une contribution unique au genre, redéfinissant les codes du western classique avec leur propre vision.

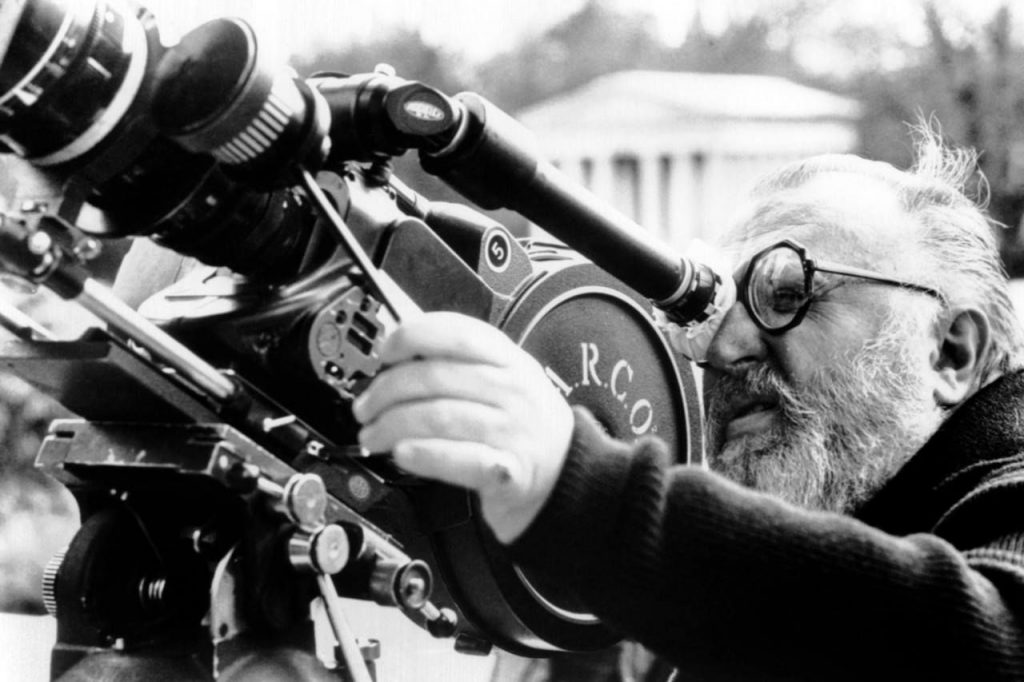

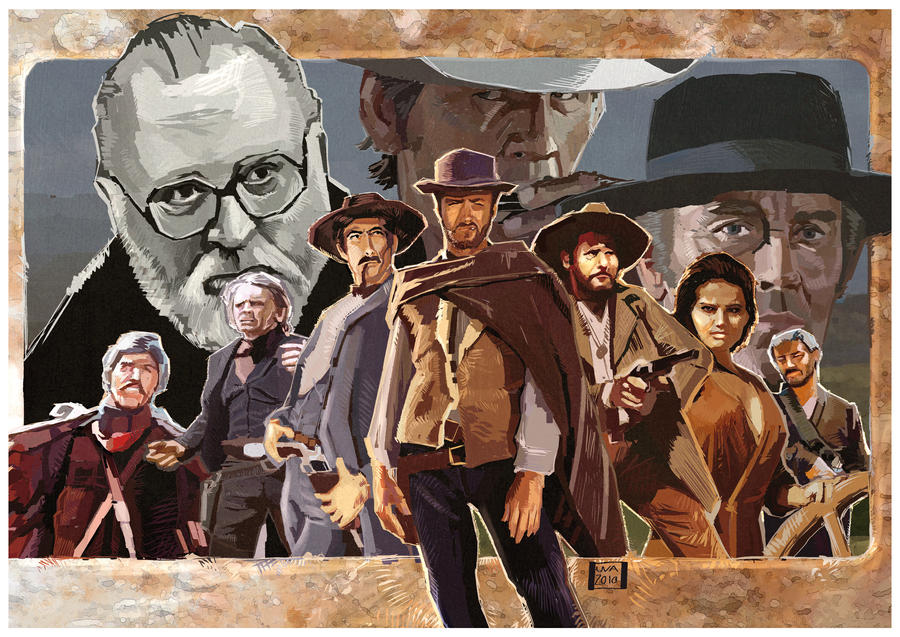

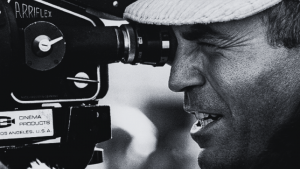

Sergio Leone

L'architecte du western spaghetti

Sergio Leone est sans doute le réalisateur le plus emblématique du genre. Il a non seulement redéfini les règles du western, mais il a aussi créé des œuvres qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Style visuel

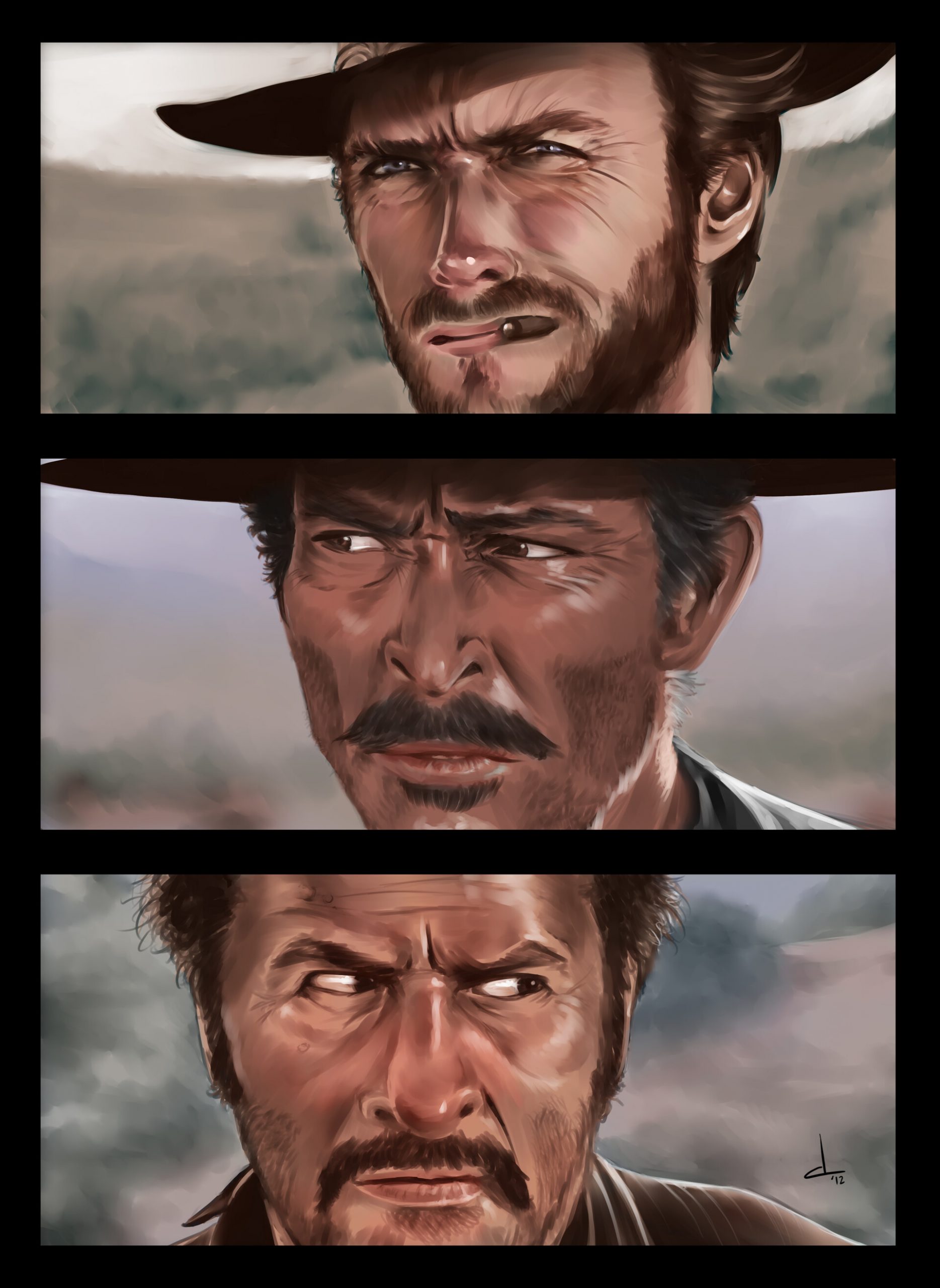

Leone est connu pour ses longs plans, ses gros plans sur les visages des personnages, et ses scènes de duel filmées avec une tension presque insoutenable.

Il a introduit une dimension plus épique au western, avec une mise en scène soigneusement construite pour capturer la lente montée de la tension dramatique.

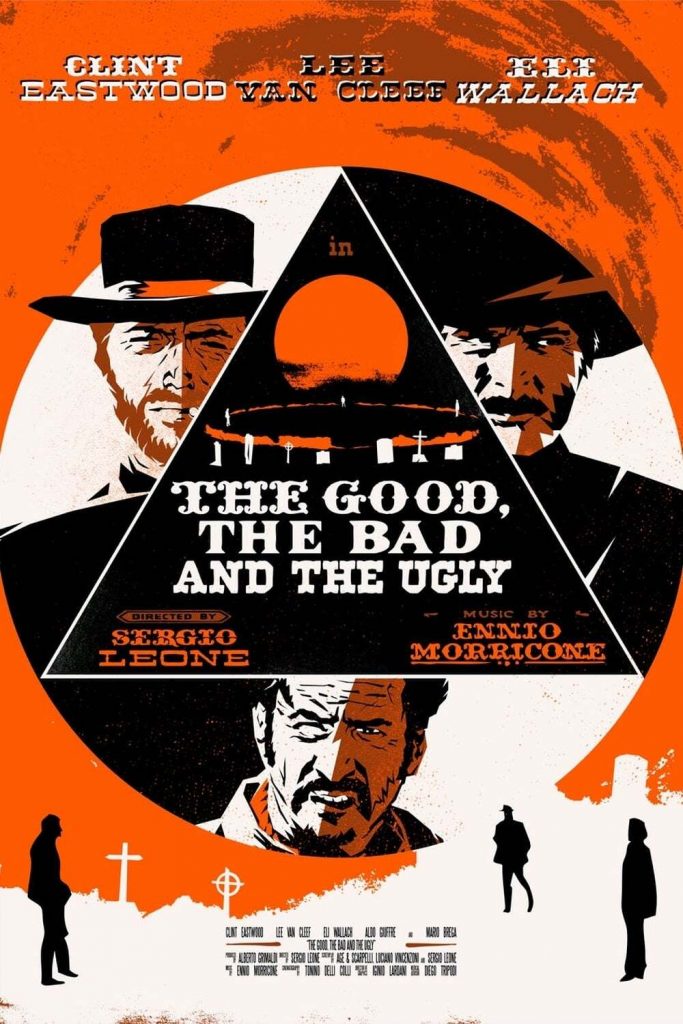

Ses films, notamment Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1965), et Le Bon, la Brute et le Truand (1966), sont devenus des classiques du genre.

Influence sur le genre

Leone a donné au western spaghetti son identité visuelle et narrative.

Ses héros, comme ceux interprétés par Clint Eastwood, sont des anti-héros silencieux, mystérieux et pragmatiques, des figures radicalement différentes des héros moralement irréprochables des westerns américains.

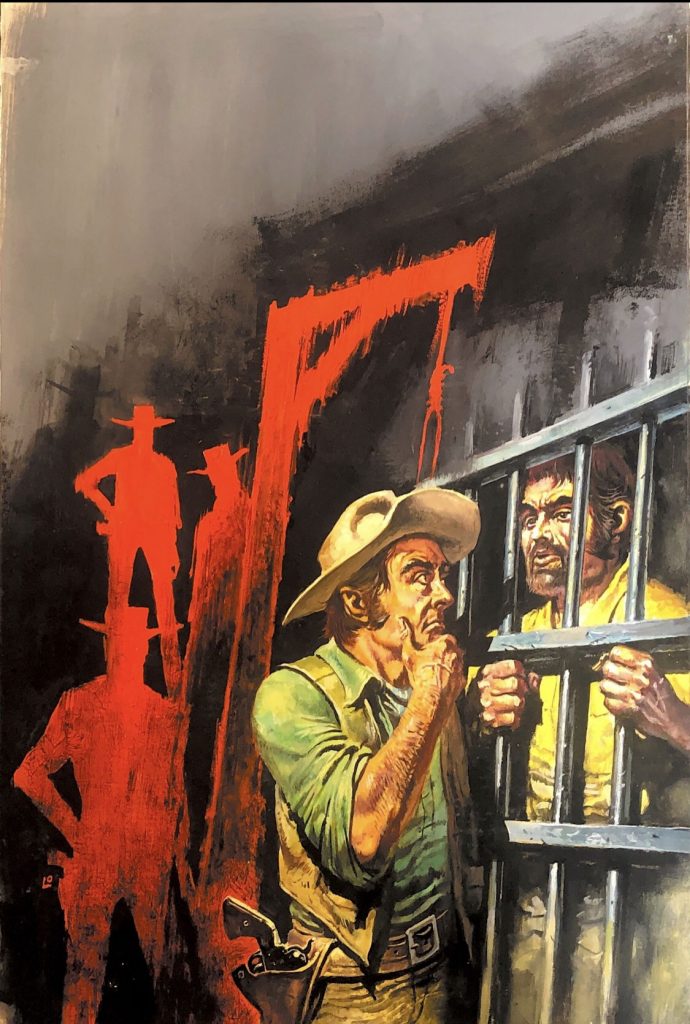

Sergio Corbucci

Le maître de la brutalité

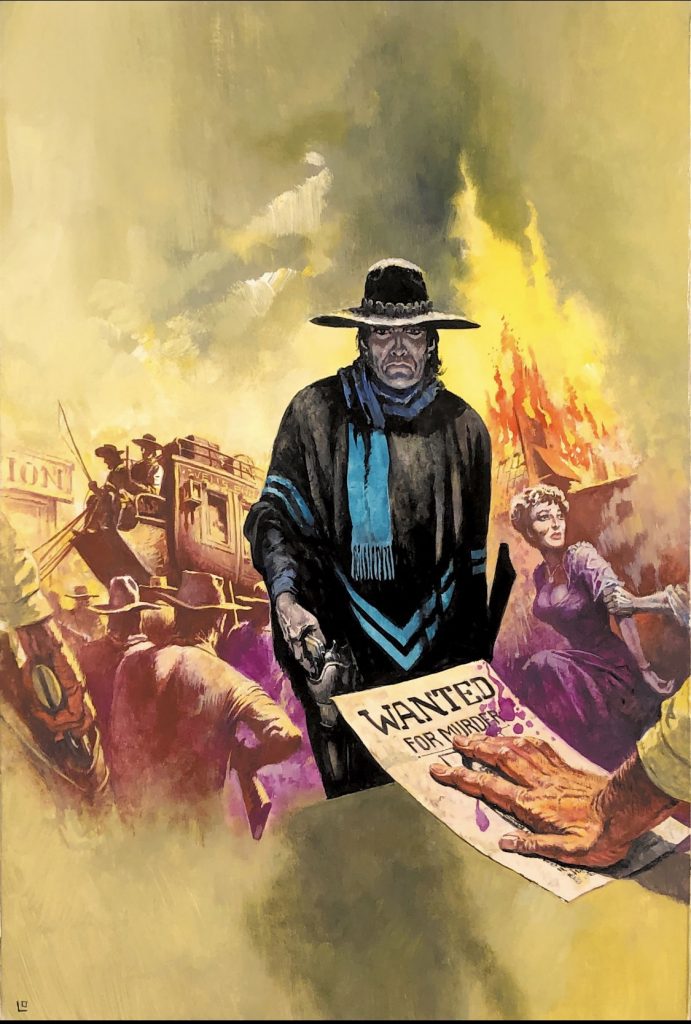

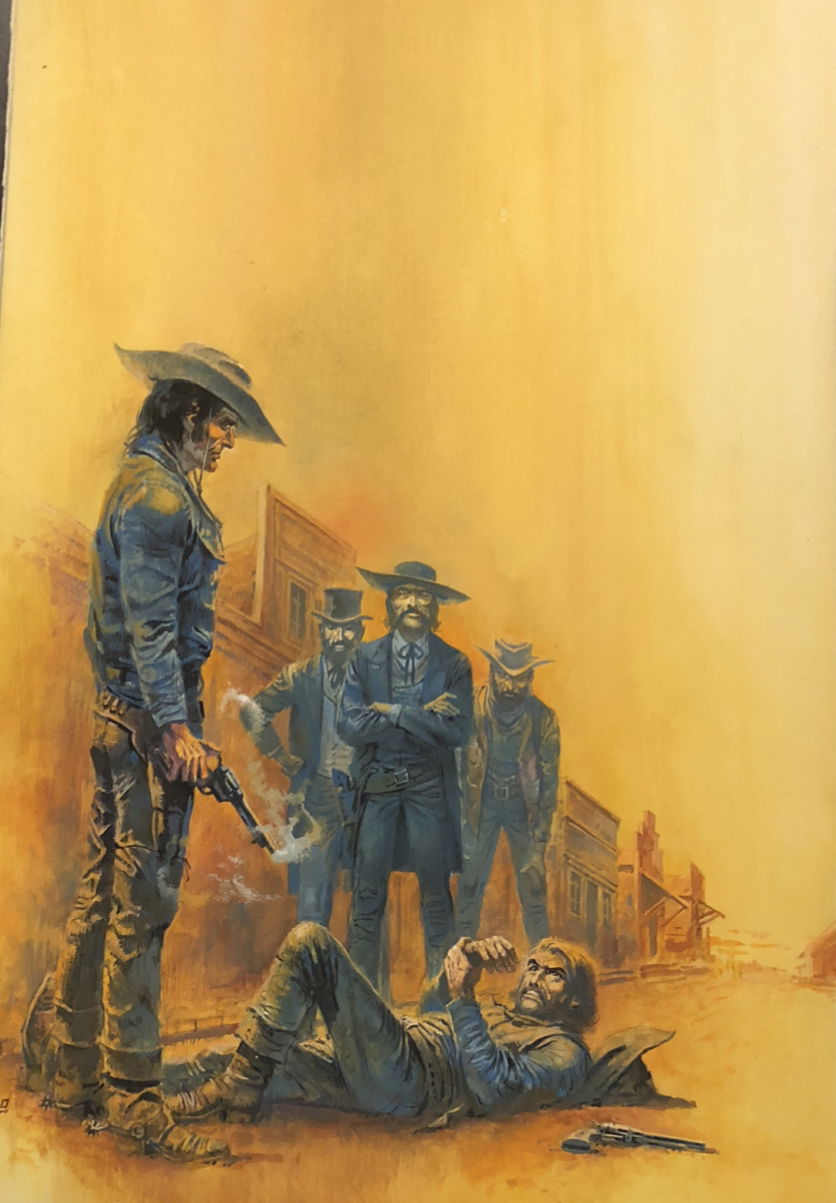

Souvent considéré comme le « frère violent » de Sergio Leone, Sergio Corbucci a poussé les limites de la brutalité et du cynisme dans le western spaghetti. Ses films sont souvent plus sombres, plus violents, et plus pessimistes que ceux de Leone.

Films notables

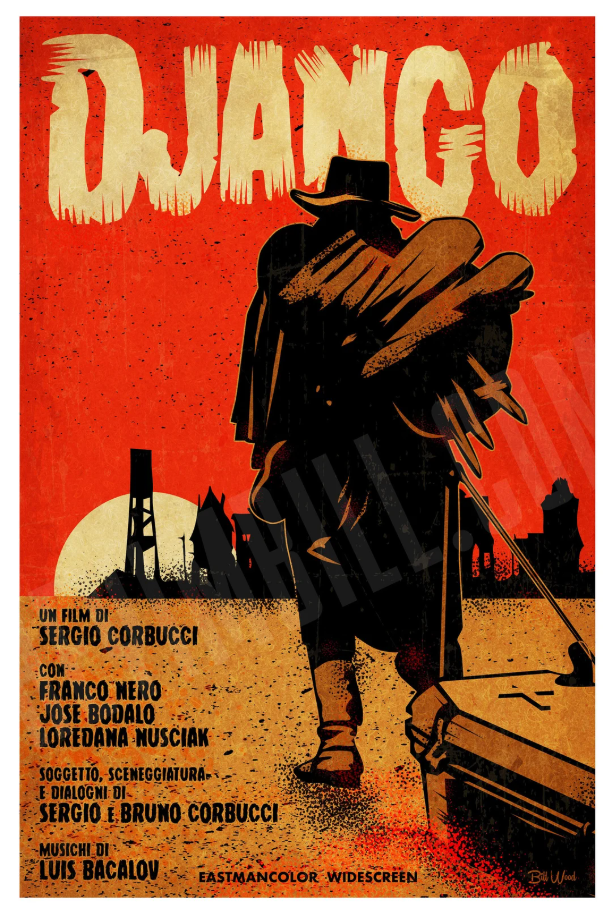

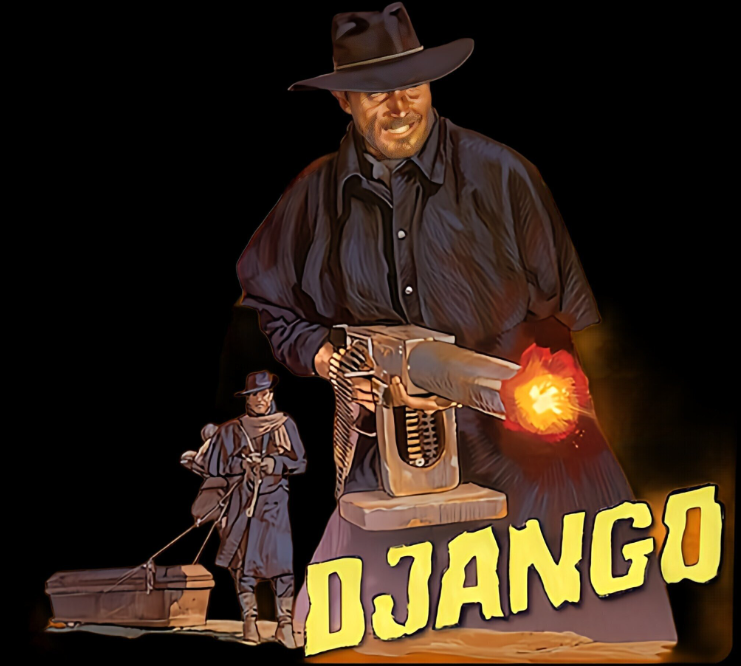

Corbucci est notamment célèbre pour Django (1966), un film qui a fait de Franco Nero une star et qui a laissé une empreinte indélébile sur le genre.

Le personnage de Django, traînant un cercueil derrière lui, est devenu une image emblématique du western spaghetti.

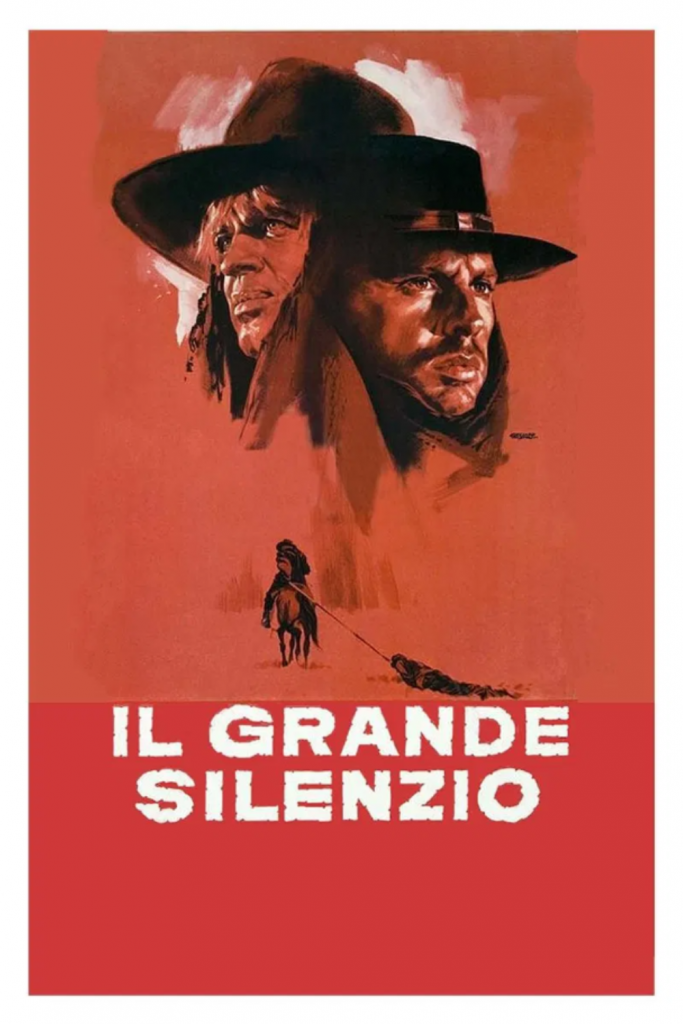

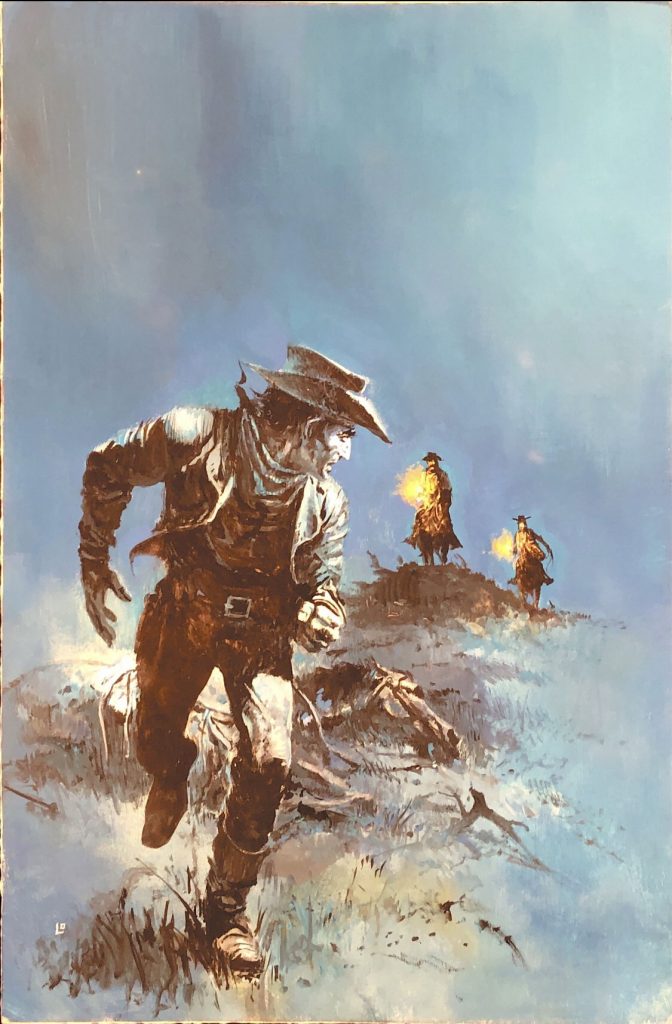

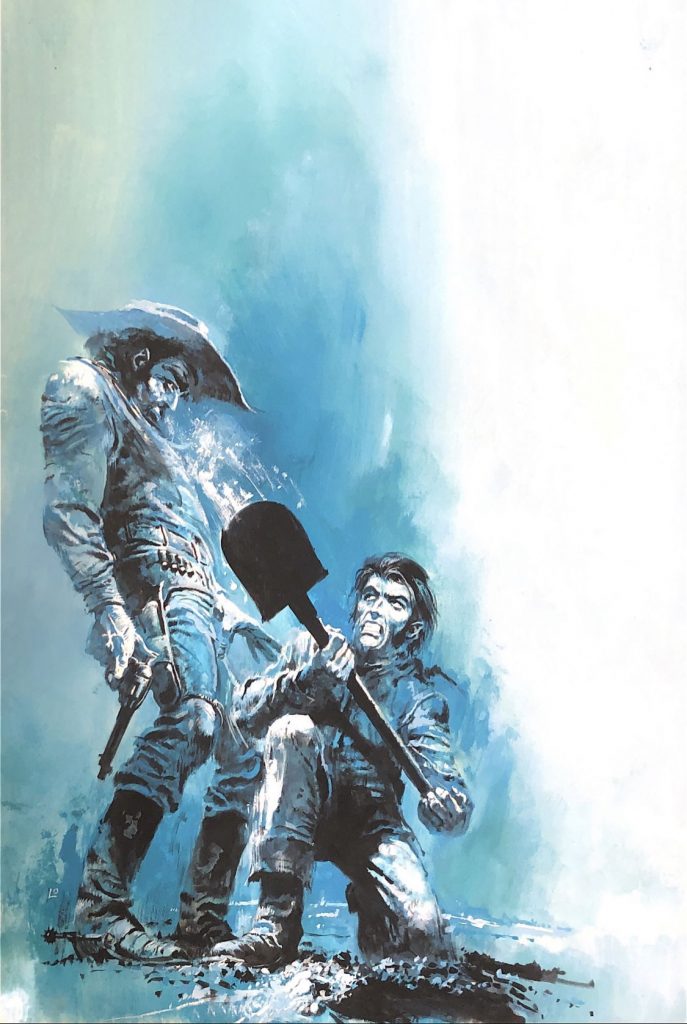

Le Grand Silence (1968), quant à lui, est un western au ton désespéré, se déroulant dans un paysage enneigé, un cadre rare pour un western, où la violence semble inéluctable.

Influence sur le genre

Corbucci a introduit une atmosphère plus sombre et plus nihiliste.

Ses personnages sont souvent motivés par la vengeance ou la survie, et la violence est omniprésente, donnant à ses films une intensité brute.

Il a ouvert la voie à une représentation plus dure de l'Ouest, où la justice et la loi sont quasi inexistantes.

Enzo G. Castellari

Le styliste de l’action

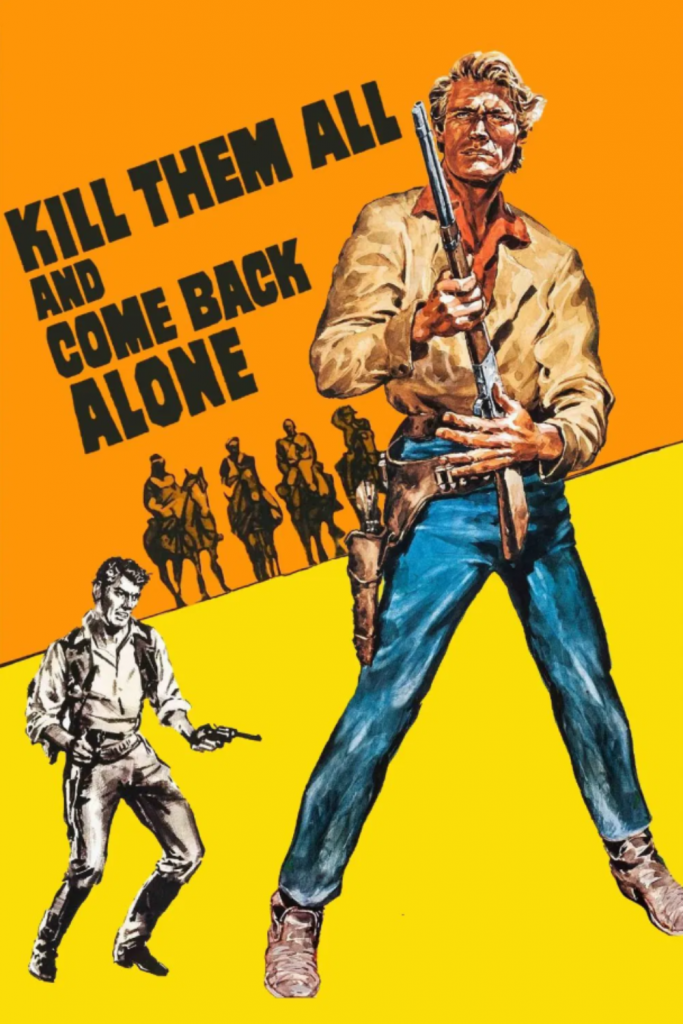

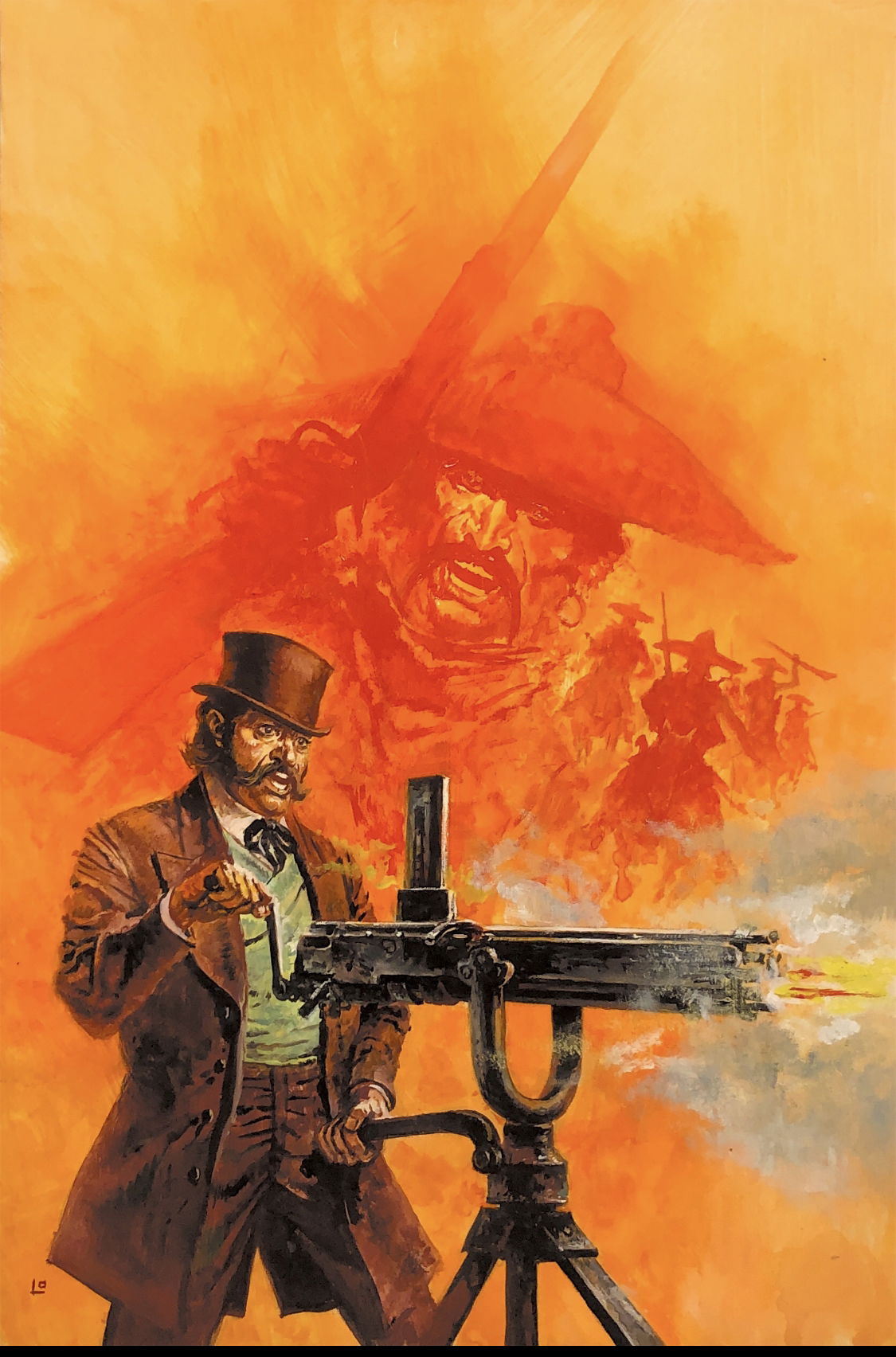

Enzo G. Castellari est un autre réalisateur clé du western spaghetti, connu pour son sens de l’action et son utilisation innovante des séquences de combat.

Moins célèbre que Leone ou Corbucci, il a néanmoins laissé sa marque sur le genre en injectant des éléments de style et de dynamisme dans ses films.

Films notables

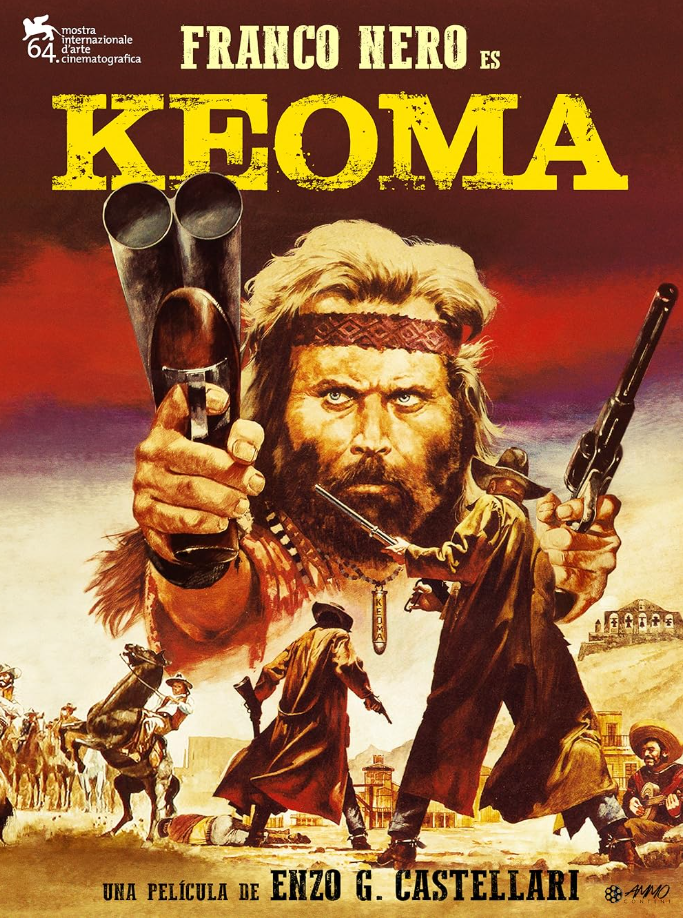

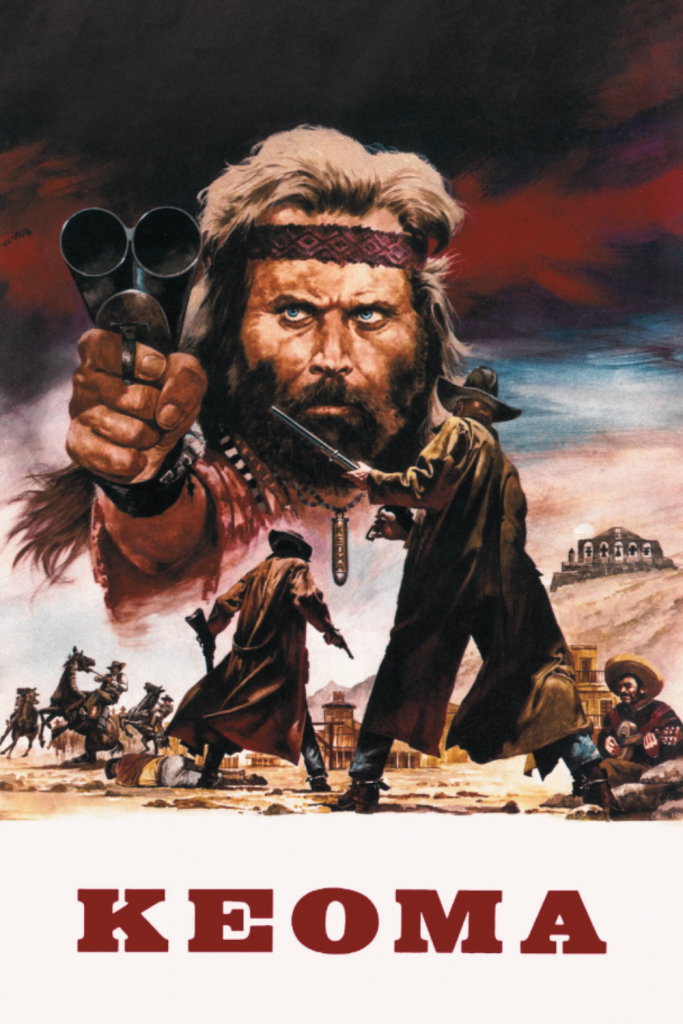

Castellari a réalisé plusieurs westerns spaghettis, mais il est surtout connu pour Keoma (1976), un film avec Franco Nero qui mélange éléments de western et touches de mythologie.

Ce film est souvent considéré comme l'un des derniers grands westerns spaghettis, avec une ambiance crépusculaire marquant la fin d'une époque pour le genre.

Influence sur le genre

Castellari a apporté une nouvelle dimension à l’action dans le western spaghetti, avec des séquences stylisées et des scènes de fusillades chorégraphiées avec soin.

Ses films sont souvent plus dynamiques, avec une énergie qui distingue son travail de celui de ses contemporains plus centrés sur la tension dramatique ou la brutalité.

des visionnaires

Ces trois réalisateurs, Sergio Leone, Sergio Corbucci, et Enzo G. Castellari, ont chacun apporté des contributions uniques au western spaghetti.

Leone a redéfini l'esthétique du genre, Corbucci a introduit une vision plus sombre et brutale, et Castellari a ajouté un sens du dynamisme à l'action.

Ensemble, ils ont façonné un genre qui continue d’influencer le cinéma contemporain, de Quentin Tarantino à Robert Rodriguez.

sergio leone

Sergio Leone est considéré comme le père du western spaghetti, un genre cinématographique né en Italie qui a révolutionné la représentation du Far West.

Né à Rome en 1929, il a marqué l’histoire du cinéma avec des œuvres stylisées, lentes et intenses, où les silences sont aussi puissants que les coups de feu.

Sa trilogie du dollar — Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand — a révélé Clint Eastwood et redéfini les codes du western classique.

Leone a également collaboré avec le compositeur Ennio Morricone, dont les musiques sont devenues aussi mythiques que ses films.

la Légende et la Désillusion

Sergio Leone, père fondateur du western spaghetti, a révolutionné le cinéma avec son style unique et inimitable.

Leone a redéfini le mythe de l’Ouest américain, non seulement par son sens du spectacle et de l’épopée, mais aussi par une réflexion profonde sur le passage du temps, la quête de richesse et la perte d’innocence.

À travers des films comme Pour une poignée de dollars (1964), Le Bon, la Brute et le Truand (1966), et Il était une fois dans l’Ouest (1968), Leone a offert une vision sombre et intense de l’Ouest, où la frontière entre le bien et le mal se brouille et où les héros sont aussi ambigus que fascinants.

L’Ambiguïté des Anti-héros

Dans les westerns de Leone, les personnages sont rarement de simples héros ou vilains. Loin des clichés de l’Ouest américain, Leone crée des figures ambivalentes, souvent motivées par l’appât du gain ou la vengeance.

Le Bon, la Brute et le Truand incarne cette ambiguïté : Blondin (le Bon), Tuco (le Truand) et Sentenza (la Brute) sont tous moralement discutables, chacun guidé par ses propres intérêts dans une quête pour l’or.

Ces personnages sont devenus iconiques non pas en raison de leur morale irréprochable, mais par leur complexité et leurs motivations humaines.

« Je voulais montrer que les hommes de l’Ouest étaient durs, que le bien et le mal ne sont pas si faciles à définir. Chaque personnage est une combinaison de tout cela. »

Sergio Leone

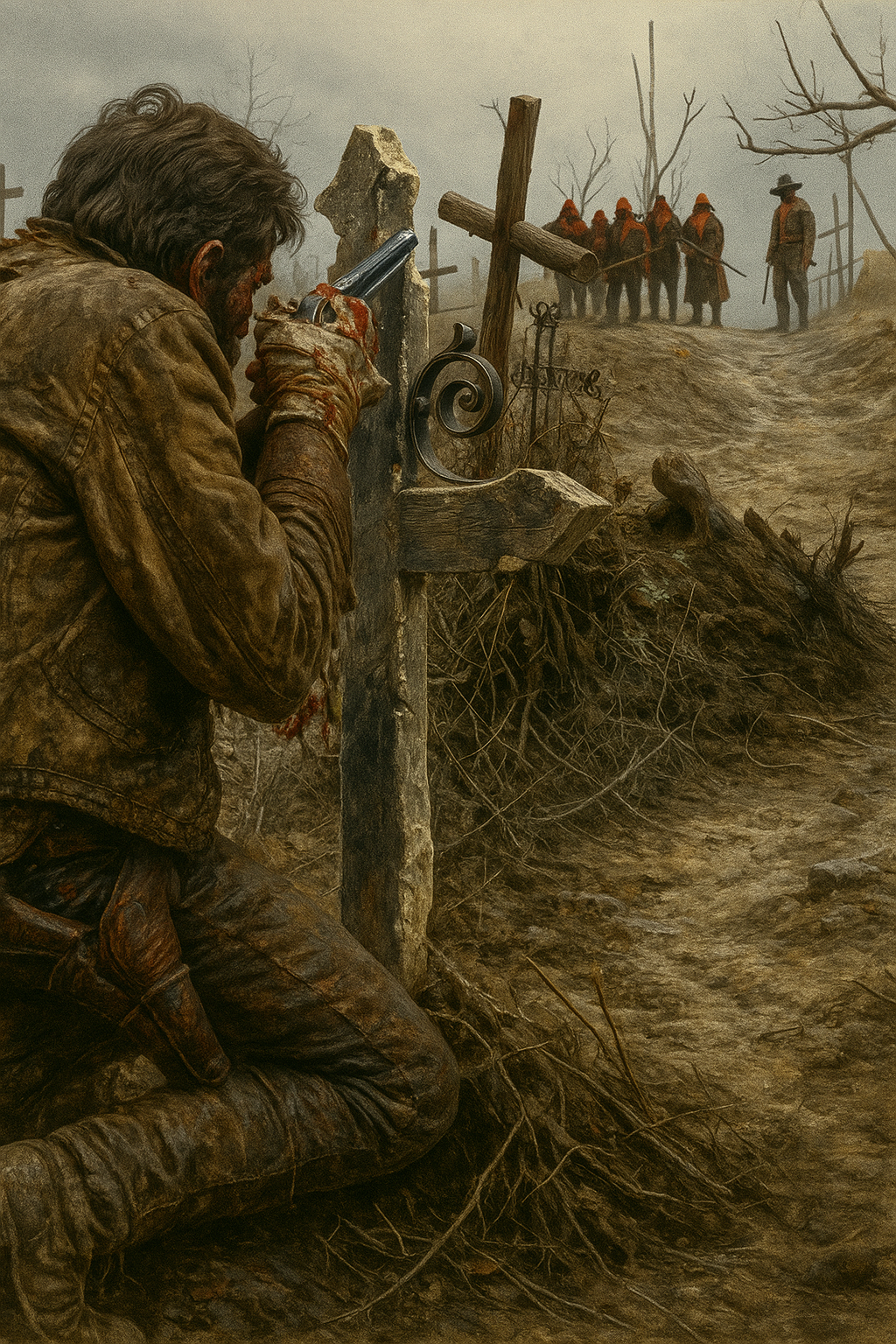

Les Duels Épiques

le Sens du Suspense

Leone est passé maître dans l’art de construire des duels d’une intensité sans égale, transformant les confrontations en véritables rituels.

Son sens du suspense est incomparable : il étire le temps, ralentit les mouvements, et juxtapose des plans rapprochés sur les yeux, les mains, et les visages, créant une tension qui captive.

La scène finale de Le Bon, la Brute et le Truand, où les trois personnages se font face dans un cimetière désertique, est l’un des duels les plus célèbres de l’histoire du cinéma, incarnant la maîtrise de Leone du cadrage et du montage pour maximiser l’intensité dramatique.

« Pour moi, un duel doit être une sorte de danse, où chaque mouvement compte et où chaque silence peut être une explosion. » Sergio Leone

Ce style unique, inspiré du western américain et des films de samouraïs japonais, a redéfini l’idée même du duel cinématographique, le transformant en une scène de spectacle et de suspense inoubliable.

Le Temps Étiré et l’Art de l’Attente

Leone est connu pour sa manière d’étirer le temps, notamment à travers des séquences qui se concentrent sur des détails infimes et des moments de silence pesants.

Dans Il était une fois dans l’Ouest, la scène d’ouverture, où trois hommes attendent un train en silence, dure presque dix minutes sans un mot, une prouesse audacieuse qui capte l’attention du spectateur par le simple jeu du son et de l’image.

Leone utilise le silence et la lenteur pour accentuer la tension, créant une atmosphère hypnotique qui amplifie chaque mouvement.

« Le silence est mon meilleur acteur. Il crée la tension, raconte l’attente, et prépare le spectateur à quelque chose de grand. »

Sergio Leone

La Musique d’Ennio Morricone

Un Personnage à Part Entière

La musique de Morricone n’est pas seulement un accompagnement pour Leone ; elle est un personnage à part entière, racontant et enrichissant les scènes.

Dans Le Bon, la Brute et le Truand, le thème principal est un motif aussi iconique que les personnages eux-mêmes. Dans Il était une fois dans l’Ouest, le thème d’« Harmonica », associé au personnage de Charles Bronson, devient l’âme de l’histoire, rappelant à chaque note la tragédie personnelle du protagoniste.

Leone collaborait étroitement avec Morricone, souvent en intégrant la musique dans la scène elle-même pour renforcer l’impact émotionnel.

« La musique de Morricone ne raconte pas l’histoire, elle est l’histoire. C’est elle qui fait respirer mes personnages et donne vie à chaque scène. »

Sergio Leone

La Nostalgie et la Fin d’un Monde

Dans sa trilogie Il était une fois, qui inclut Il était une fois dans l’Ouest et Il était une fois en Amérique, Leone adopte un ton plus nostalgique et tragique, montrant la fin d’une époque et la disparition d’un monde.

Il était une fois dans l’Ouest illustre cette thématique en mettant en scène des personnages vieillissants, des bâtisseurs de l’Ouest désormais dépassés par l’arrivée de la modernité et du chemin de fer.

Leone montre ainsi comment le rêve américain s’effrite, comment la frontière mythique de l’Ouest laisse place au capitalisme et à l’industrialisation.

« L’Ouest, pour moi, c’est l’histoire d’un monde en train de disparaître, d’hommes qui ont tout donné pour quelque chose qu’ils ne retrouveront jamais. »

Sergio Leone

L'Artisan d’un Mythe Tragique

Sergio Leone a réussi à transformer le western spaghetti en une épopée tragique, capturant la grandeur et la décadence de l’Ouest américain.

À travers des personnages ambigus, des duels légendaires, et un sens du suspense inégalé, Leone a réinventé le genre pour y insuffler une réflexion sur la condition humaine, la violence, et la fin d’un monde idéalisé.

Avec l’aide d’Ennio Morricone, il a créé des univers sonores et visuels inoubliables, faisant de chaque scène une expérience sensorielle unique.

Son héritage cinématographique reste vivace aujourd’hui, non seulement dans le western, mais aussi dans les films d’auteurs contemporains qui s’inspirent de sa maîtrise du suspense et de sa capacité à transformer des moments ordinaires en légendes.

Leone n’a pas seulement réalisé des westerns : il a réécrit le mythe de l’Ouest, en capturant pour toujours l’essence d’un monde brutal et magnifique, voué à disparaître.

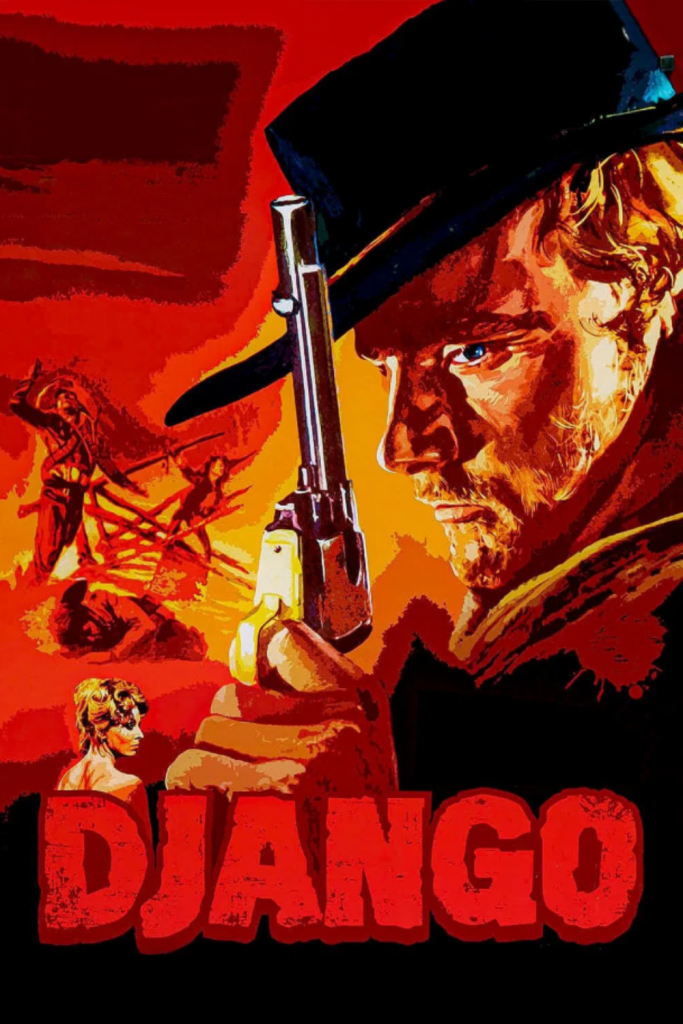

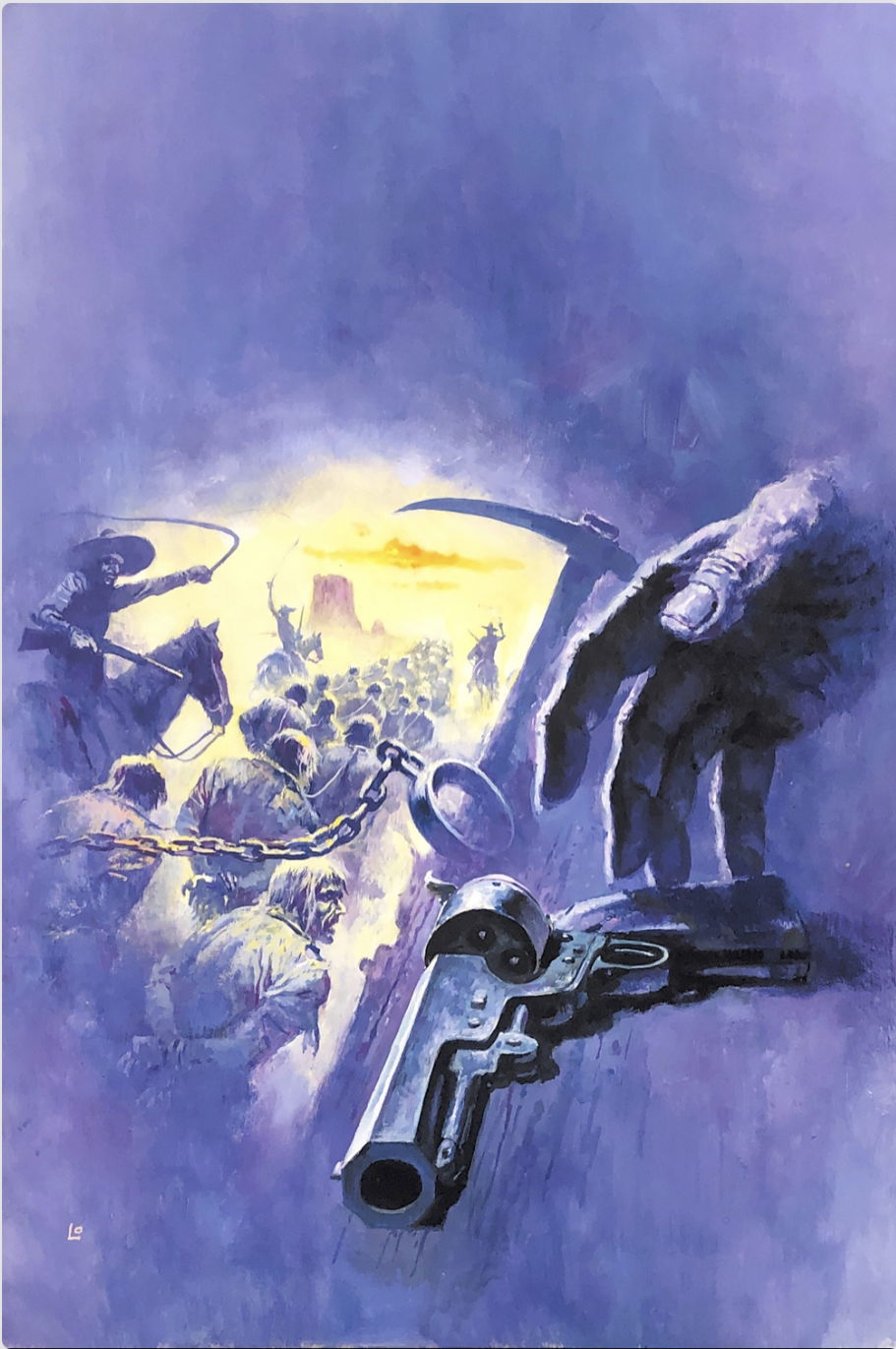

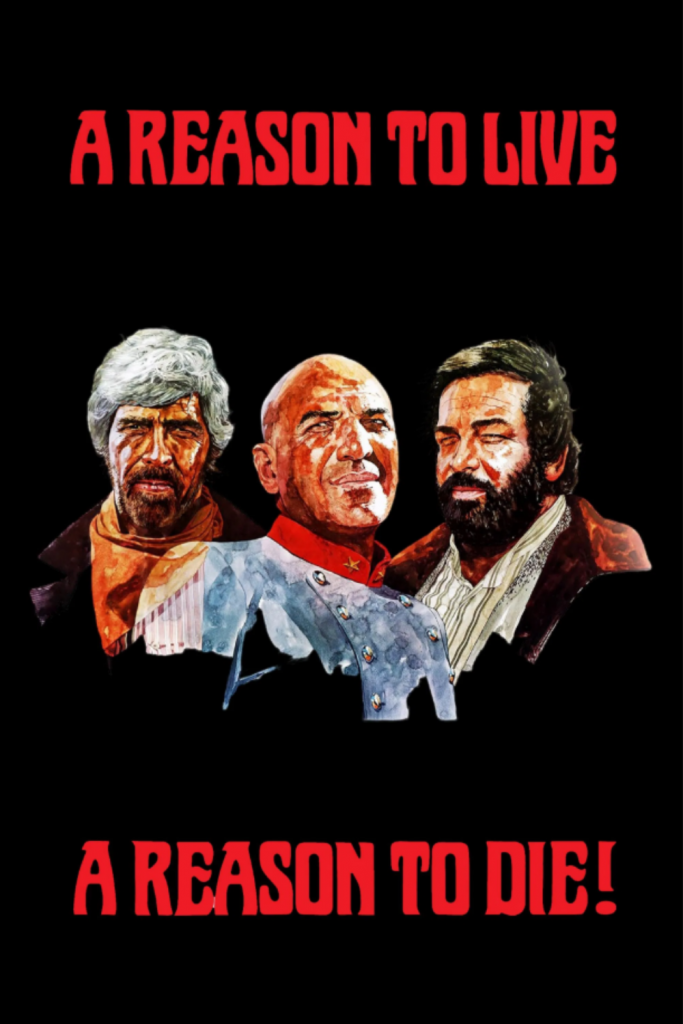

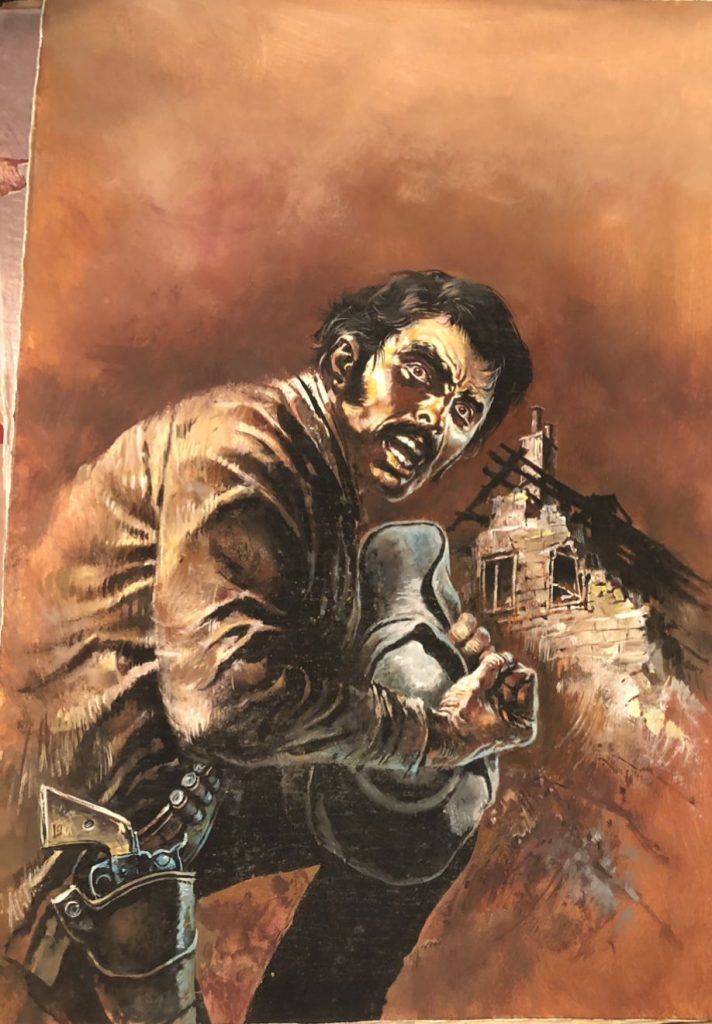

SERGIO CORBUCCI

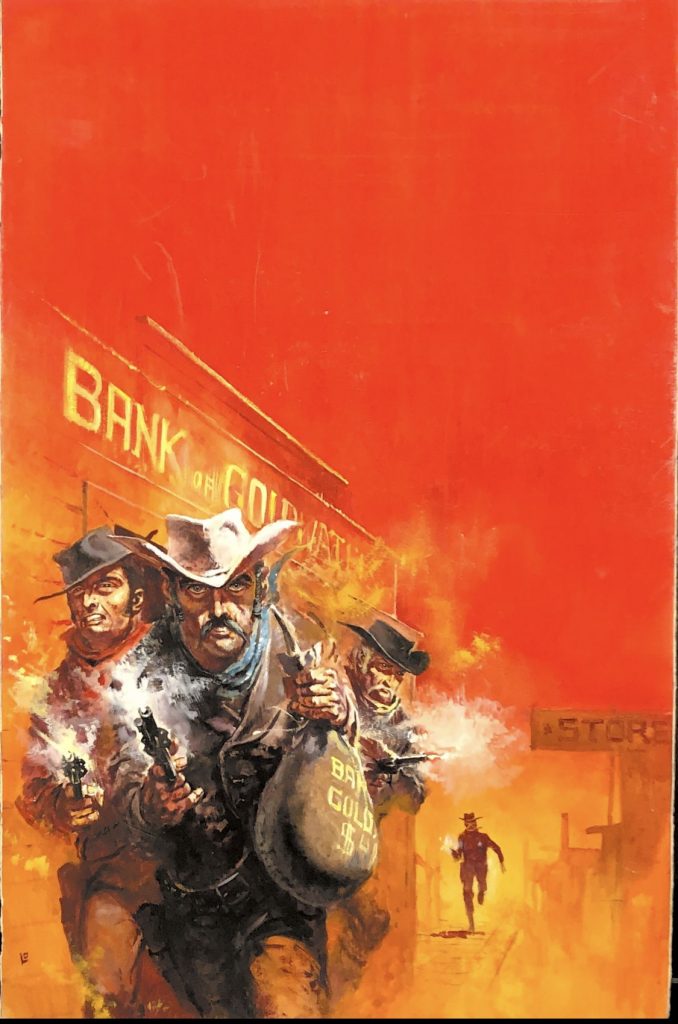

V Sergio Corbucci, né le 6 décembre 1926 à Rome, en Italie, est l’un des grands noms du cinéma italien, particulièrement célèbre pour ses westerns spaghetti.

Réalisateur prolifique des années 1960 et 1970, il a marqué les esprits avec des œuvres emblématiques comme Django (1966), qui influencèrent durablement le genre.

Avec un style brut, satirique et souvent engagé, Corbucci mêlait violence stylisée et critique sociale, s’imposant comme une figure incontournable du septième art européen.

LE CINEMA DE LA REBELLION

LA VIOLENCE SOCIALE

Sergio Corbucci, l’un des maîtres incontestés du western spaghetti, a su marquer le cinéma italien avec un style aussi brutal qu’inoubliable.

Ses films, souvent comparés à ceux de Sergio Leone, se distinguent par une atmosphère plus sombre et une critique sociale plus aiguisée.

Plutôt que de magnifier les duels épiques entre héros, Corbucci dépeint un univers où la violence est omniprésente, et où l’isolement, la rébellion et la survie sont des thèmes centraux.

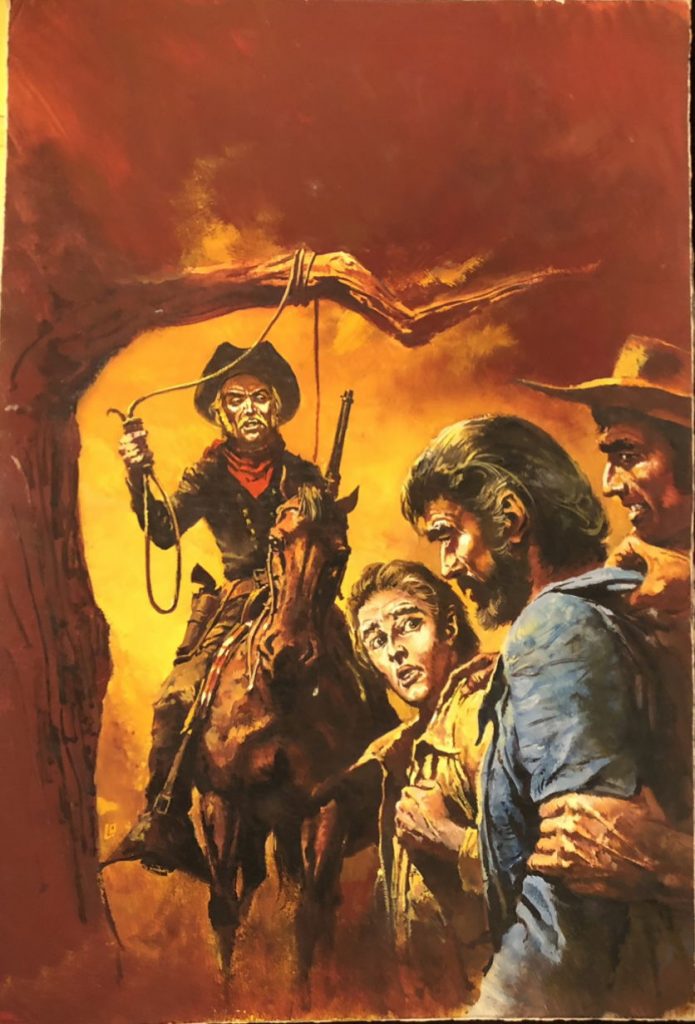

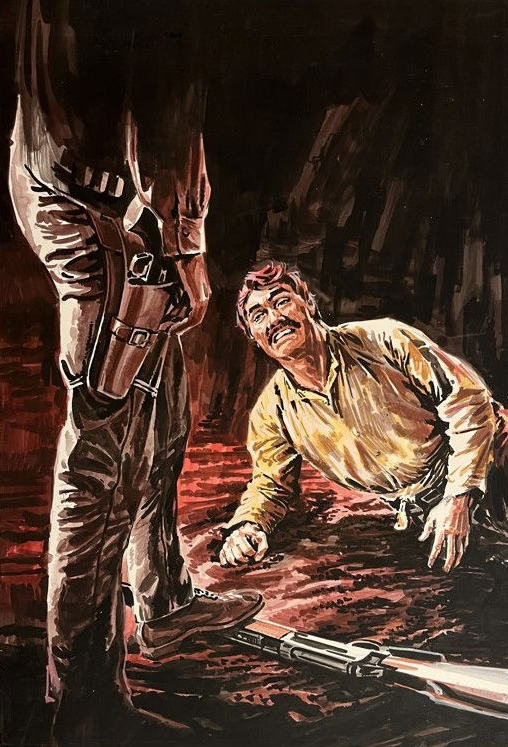

l'isolement et la violence

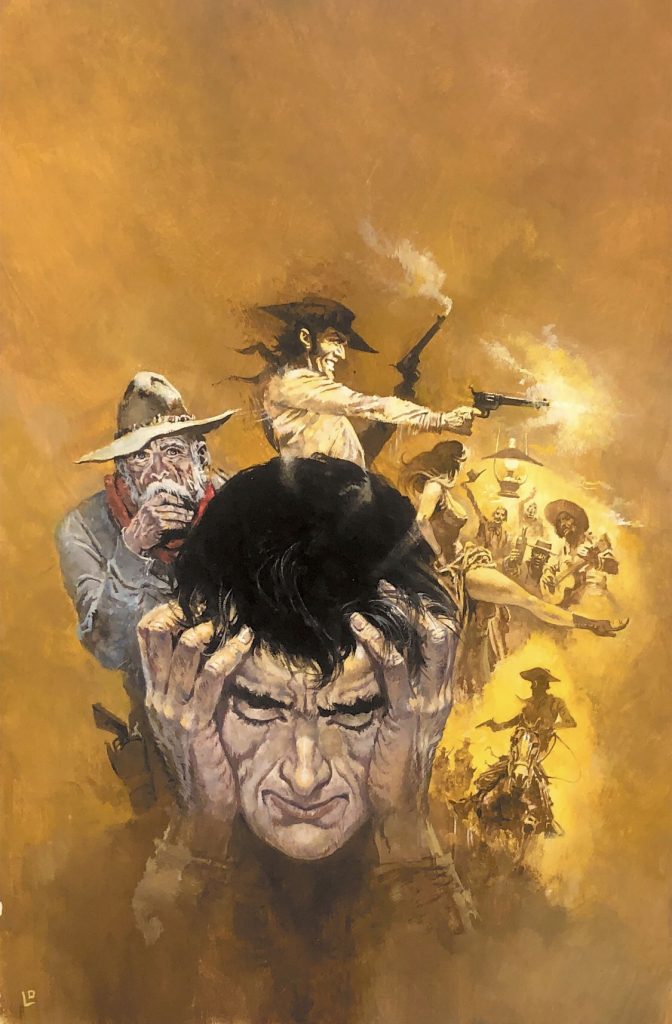

Corbucci met souvent en scène des personnages solitaires, marginalisés et piégés dans des environnements hostiles.

Dans Django, par exemple, le protagoniste traîne un cercueil à travers un village dévasté, une métaphore saisissante de son propre passé meurtri.

Corbucci présente la violence comme inéluctable, une force incontrôlable qui gangrène les personnages de ses films et les pousse à se défendre par des moyens extrêmes.

Contrairement à Leone, qui glorifie souvent le duel, Corbucci montre que la violence est sale, brutale et rarement porteuse de justice.

« La violence n’est pas un acte héroïque. Dans mes films, elle est cruelle, presque inévitable, et elle parle de gens poussés au bord du désespoir. »

Sergio Corbucci

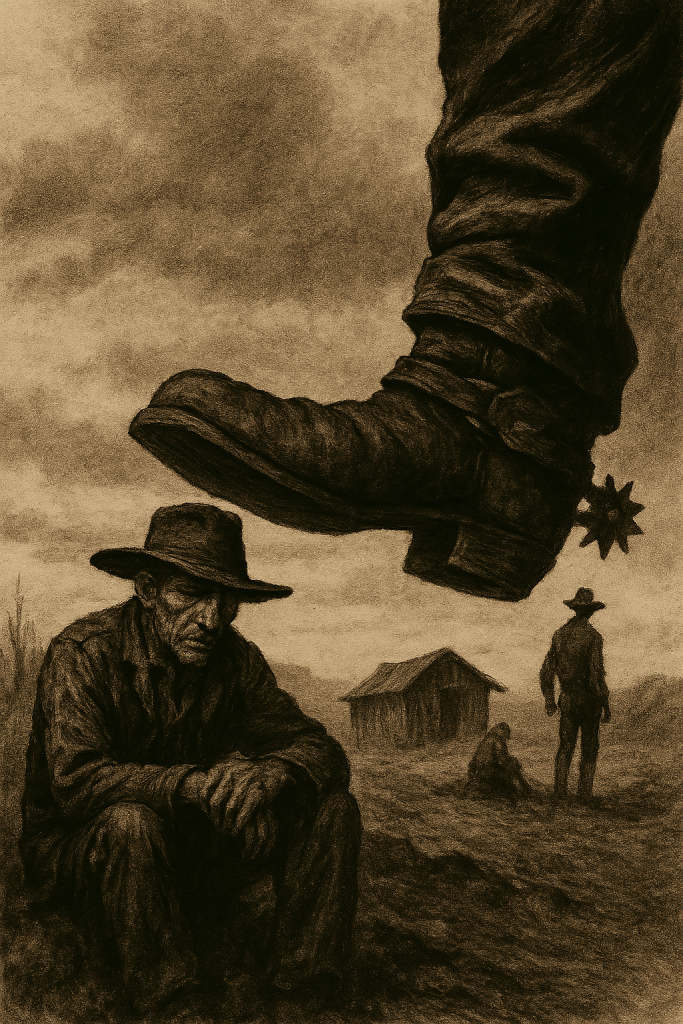

la Lutte des Classes

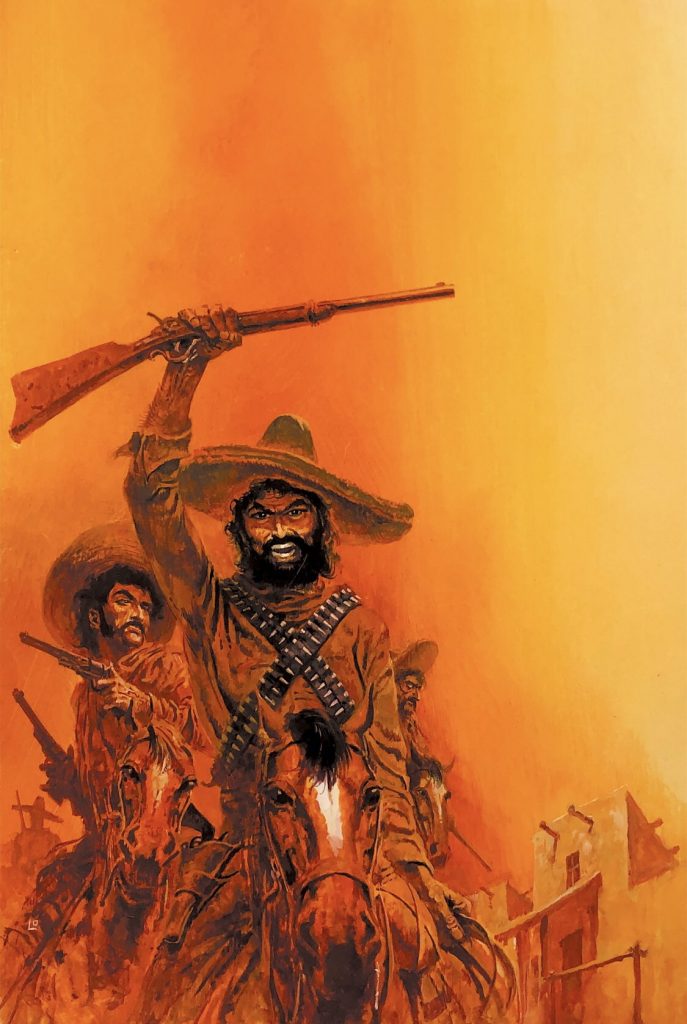

Corbucci utilise également le western pour explorer la question de l'injustice sociale et des inégalités de classe, un thème particulièrement visible dans Companeros.

Ses héros sont souvent des hors-la-loi ou des opprimés qui luttent contre des forces corrompues, qu’il s’agisse de propriétaires terriens sans scrupules, de soldats tyranniques ou d’autres figures d’autorité.

Dans Le Grand Silence, Corbucci met en scène des chasseurs de primes sans pitié qui traquent des paysans pauvres dans des paysages enneigés, un contraste visuel saisissant qui symbolise l’impitoyable froideur de l'injustice.

« Je ne fais pas des films sur la loi ou la justice, mais sur les hommes qui la subissent. C’est là que je trouve mes héros, dans ceux que l’histoire écrase et ignore. »

Sergio Corbucci

Un Cynisme Brutal

La Désillusion du Héros

Dans le monde de Corbucci, il n’y a pas de place pour les héros idéalisés ou les triomphes glorieux.

Les personnages principaux, souvent incarnés par Franco Nero, Klaus Kinski ou Jean-Louis Trintignant, sont des figures ambivalentes, tantôt héroïques, tantôt moralement discutables.

Le Grand Silence est un parfait exemple de cette désillusion, avec une fin tragique et imprévisible où les forces du mal l’emportent, laissant le spectateur face à la réalité amère de l'injustice.

Cette vision radicale, qui brise les conventions hollywoodiennes, fait de Corbucci un réalisateur au style unique.

L'Influence des Conflits

Dans ses films de western, Corbucci aborde subtilement des problématiques politiques en résonance avec l'Italie des années 60, une période marquée par des mouvements de contestation et une montée des idéologies révolutionnaires.

En dépeignant les luttes contre l’oppression et les combats pour la liberté, il fait écho à l’effervescence sociale et politique de son époque.

Par exemple, dans Companeros, Corbucci introduit un contexte de révolution latino-américaine, illustrant des dynamiques de résistance contre les oppresseurs qui rappellent les conflits mondiaux de son temps.

« Les histoires de révolte m’ont toujours attiré, car elles révèlent la vraie nature humaine, la souffrance et la rage des opprimés. Dans un western, c’est parfait, car le monde est divisé, tout comme dans notre réalité. »

Sergio Corbucci

Un Style Visuel et Sonore Saisissant

Sergio Corbucci crée un style visuel puissant, où la lumière, la poussière et les paysages arides se combinent pour donner une atmosphère oppressante.

Ses décors sont souvent dépouillés et tristes, ce qui renforce le sentiment d'isolement des personnages et amplifie le poids de la violence qui les entoure.

La bande sonore, signée par des compositeurs tels que Ennio Morricone ou Luis Bacalov, accentue cette tension et apporte une intensité unique à chaque scène.

un Cinéaste Révolté et Provocateur

Le cinéma de Sergio Corbucci se distingue par sa profondeur et son approche brute de la violence et de la société.

Son style singulier et ses thématiques sombres ont non seulement redéfini le western spaghetti, mais ont aussi influencé de nombreux réalisateurs contemporains, dont Quentin Tarantino, qui s'est inspiré de Django pour son film Django Unchained.

À travers ses œuvres, Corbucci offre une critique audacieuse de la société et de la violence, tout en captivant son public avec des récits où la frontière entre le bien et le mal est toujours floue.

Sergio Corbucci, par son cinéma, a su dépeindre un monde sans illusions, où la quête de justice est souvent vaine, mais où l'espoir réside dans la lutte et la résistance des opprimés, faisant de lui une figure incontournable du cinéma engagé et révolutionnaire.

« Quand j'ai créé Django, je ne voulais pas d'un homme parfait, mais d'un homme brisé. Il transporte un cercueil, car il est hanté par la mort, par ses erreurs. »

Sergio corbucci

« Dans mes films, le héros est souvent celui qui se tient debout alors que tout s’écroule autour de lui. C’est la force de la résistance qui le pousse à continuer. »

Sergio Corbucci

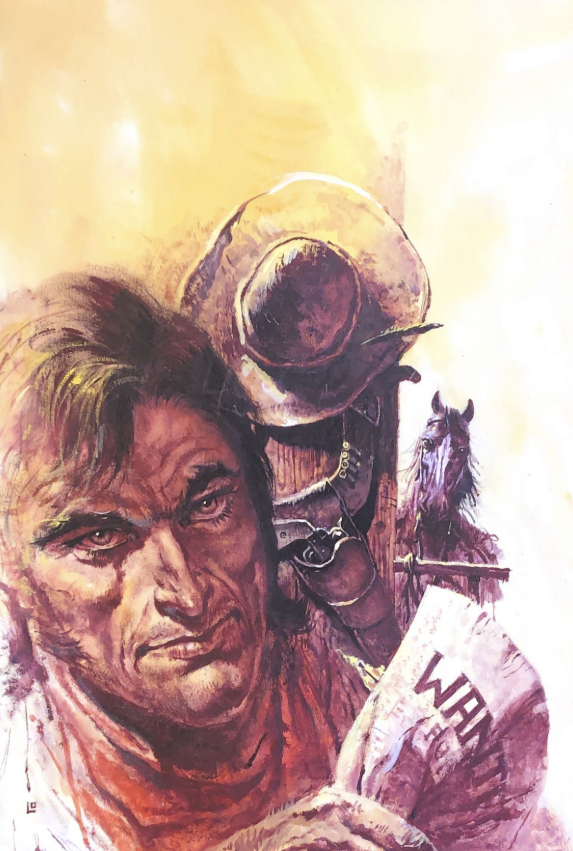

Enzo G. Castellari

Enzo G. Castellari, né le 29 juillet 1938 à Rome, est un réalisateur italien emblématique du cinéma de genre.

Il s’est illustré dans les westerns spaghetti, les films policiers (poliziotteschi) et les films post-apocalyptiques des années 60 à 80.

Parmi ses œuvres les plus marquantes figurent Keoma (1976), considéré comme l’un des derniers grands westerns italiens, et Une poignée de salopards (1977), qui inspira Quentin Tarantino pour Inglourious Basterds

Le Cinéma du Western Brutal

Enzo G. Castellari est l’un des réalisateurs italiens les plus marquants dans les genres du western spaghetti et du film d’action.

Connu pour ses séquences d’action à couper le souffle, son utilisation de ralentis saisissants et ses histoires de rébellion contre l’injustice, Castellari a marqué le cinéma italien avec des films comme Keoma (1976), La Horde des Salopards (1978) et Les Guerriers du Bronx (1982).

Son cinéma explore des thèmes de survie, de résistance, et de lutte contre l’oppression, le tout enveloppé dans un style brut et percutant.

La Résistance

la Lutte contre l’Oppression

Dans les films de Castellari, la rébellion contre des forces oppressives est un thème central.

Que ce soit dans ses westerns, où les personnages sont souvent des outsiders en quête de justice, ou dans ses films de guerre, les protagonistes de Castellari sont des figures de résistance.

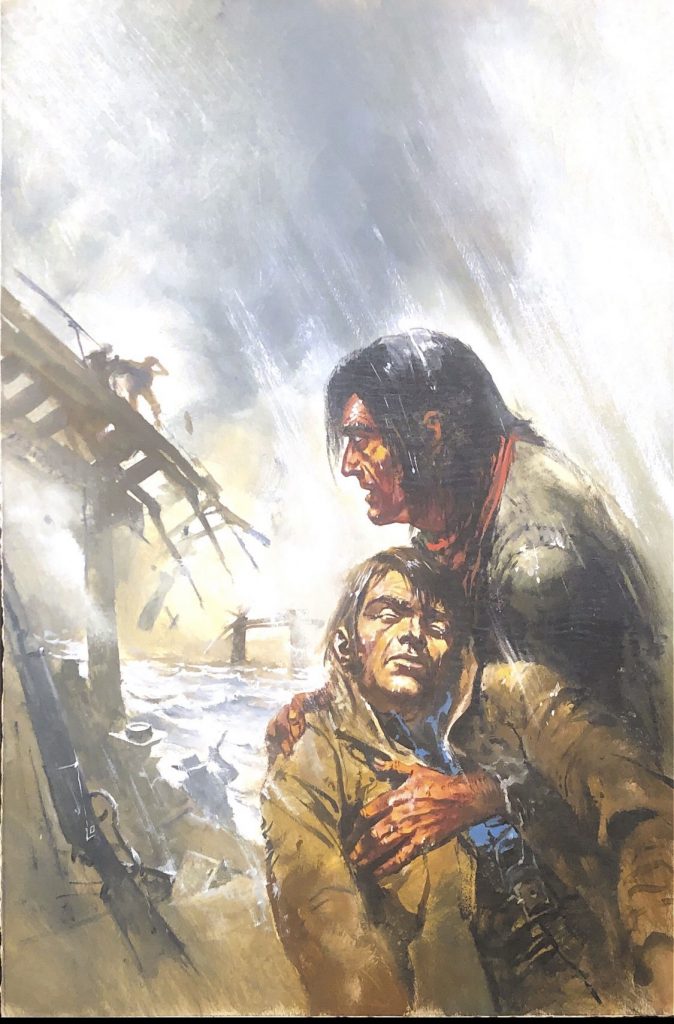

Dans Keoma, par exemple, le personnage principal (incarné par Franco Nero) revient dans son village natal pour découvrir que tout est corrompu par la violence et la misère. Il devient alors le défenseur des opprimés, luttant contre une autorité tyrannique.

« Dans mes films, le héros est souvent celui qui se tient debout alors que tout s’écroule autour de lui. C’est la force de la résistance qui le pousse à continuer. »

Enzo G Castellari

l'Action au Ralenti

L’un des aspects les plus marquants du cinéma de Castellari est son style visuel audacieux, notamment l’utilisation de ralentis dans les scènes d’action.

Influencé par Sam Peckinpah, Castellari a su faire du ralenti une marque de fabrique, rendant ses scènes d’affrontements et de fusillades encore plus intenses.

Dans Keoma, les scènes de combat sont magnifiées par des ralentis qui permettent au spectateur de ressentir chaque coup, chaque tir, chaque geste avec une intensité dramatique.

Son style brut et percutant, visible également dans La Horde des Salopards, renforce le caractère viscéral de son cinéma d’action, où chaque scène est conçue comme un spectacle intense et violent.

« Le ralenti est une façon de montrer la beauté brutale de l’action. Cela donne au spectateur le temps de sentir la violence, de la voir dans toute sa cruauté. »

Enzo G. Castellari

Le Nihilisme et la Fin d’un Monde

Comme Corbucci, Castellari adopte une vision sombre et pessimiste dans ses westerns. Dans Keoma, le monde est un endroit brutal et corrompu, où même le héros ne parvient pas toujours à apporter la justice.

Ce nihilisme se retrouve dans l’atmosphère pesante des paysages poussiéreux et désolés, où les personnages sont souvent confrontés à la mort et à la trahison.

Pour Castellari, le western est un monde où la survie est une victoire en soi, et où les héros doivent souvent payer le prix de leurs convictions.

Ce pessimisme, nourri par une vision du monde brutale, ajoute de la profondeur aux histoires de Castellari et rend ses personnages plus réalistes et humains.

« Mon cinéma n’est pas un monde de héros parfaits. C’est un monde de douleur, de sacrifice, où l’on se bat parce qu’on n’a pas d’autre choix. »

Enzo G. Castellari

une fraternité improbable

Dans " La Horde des Salopards " , Castellari met en scène des hors-la-loi unis par les circonstances, souvent en lutte contre des forces beaucoup plus puissantes qu’eux.

Ses protagonistes, souvent rebelles et individualistes, finissent par trouver une forme de solidarité dans le conflit.

« La guerre rend les hommes égaux. Dans ces situations, la fraternité et la solidarité sont la seule chose qui peut faire face au chaos. »

Enzo G. Castellari

Un Style Éclatant

Visuellement, les films de Castellari sont empreints d’un style brut et dynamique, où chaque scène est filmée avec une intensité percutante.

Castellari avec les décors désertiques de ses westerns, mise sur des environnements qui renforcent le caractère hostile de ses récits. Sa manière de filmer, parfois à la limite de la violence, donne à son cinéma un réalisme choquant.

La musique joue également un rôle crucial dans l’esthétique de Castellari.

Dans Keoma, la bande sonore, avec des chants solennels et des sonorités folks, accompagne chaque scène d’une ambiance mystique et poétique, renforçant le caractère épique et tragique de l’histoire.

« Le monde est un endroit dur, cruel. Je veux que chaque scène reflète cette dureté. Si le spectateur ressent la brutalité, alors mon cinéma a atteint son but. »

Enzo G. Castellari

un Maître du Western Brutal

Enzo G. Castellari a su imposer une signature unique dans le monde du western spaghetti et du cinéma d’action.

Avec ses récits de résistance, sa vision pessimiste de la justice, et ses séquences d’action mémorables, il a créé un style à la fois brut et visuellement captivant.

Ses films, qu’ils se déroulent dans l’Ouest poussiéreux ou dans des environnements urbains post-apocalyptiques, abordent des thèmes universels de survie, de rébellion, et de solidarité.

Le cinéma de Castellari, souvent inspiré par le nihilisme et la violence inhérente à la société, continue d’influencer les films d’action modernes et de captiver un public en quête d’histoires intenses et sans concession.

Que ce soit à travers la quête de justice d’un homme solitaire ou la lutte désespérée d’un groupe de hors - la - loi, Castellari laisse une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma italien.

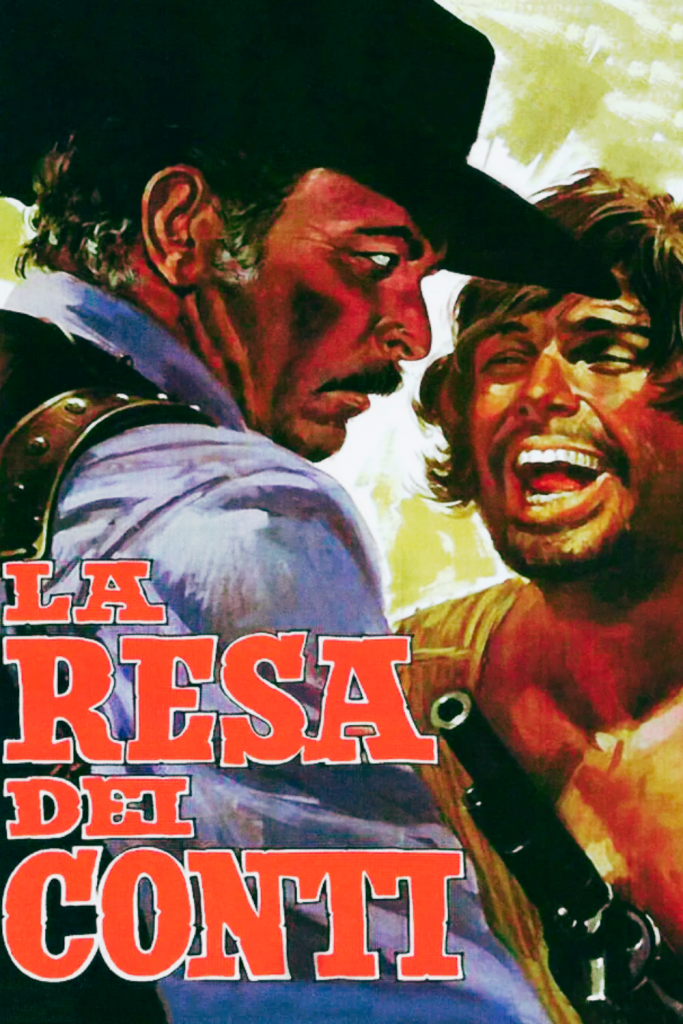

SERGIO SOLLIMA

Sergio Sollima (né le 17 avril 1921 à Rome, décédé le 1er juillet 2015) est un réalisateur et scénariste italien incontournable du cinéma de genre. Il fait partie du trio légendaire des "trois Sergio" du western spaghetti, aux côtés de Sergio Leone et Sergio Corbucc

LE WESTERN POLITIQUE

L’HOMME EN QUETE DE LIBERTE

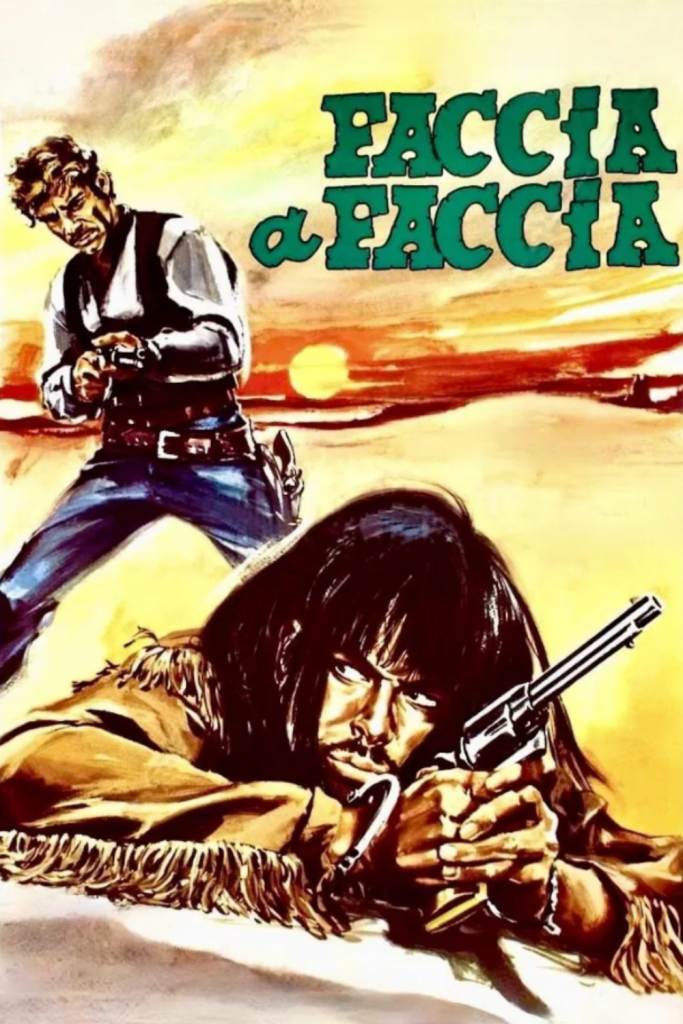

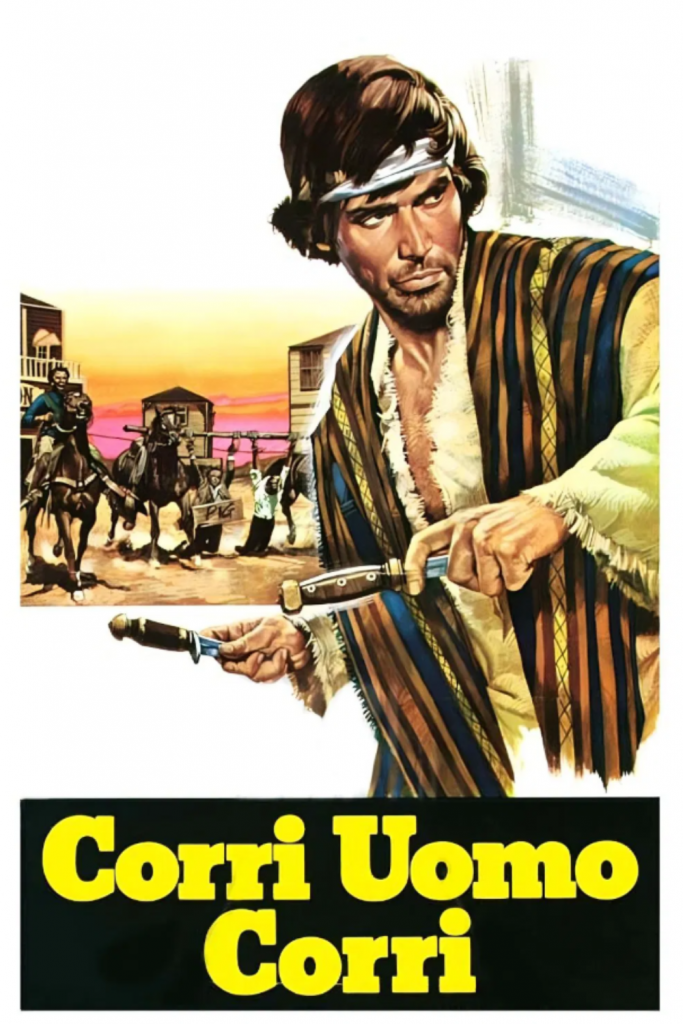

Sergio Sollima, souvent appelé le « troisième Sergio » du western spaghetti, aux côtés de Leone et Corbucci, s’est distingué par un style unique mêlant action, psychologie et politique.

Dans ses films, comme Colorado (La Resa dei Conti, 1966), Le Dernier Face-à-Face (Faccia a Faccia, 1967) et Saludos Hombre (Corri, Uomo, Corri, 1968), Sollima se démarque en faisant du western un terrain de réflexion sur la liberté, la rébellion et la lutte sociale.

Ses personnages sont des figures ambiguës, partagées entre idéalisme et pragmatisme, plongées dans des contextes de révolte et d’oppression.

La Liberté

l’Individu en Quête de Sens

Pour Sollima, l’essence du western réside dans la quête de liberté et de rédemption de ses personnages, souvent tiraillés entre leur passé et leurs idéaux.

Dans Colorado, le personnage de Jonathan Corbett, un chasseur de primes au début implacable, prend conscience de la justice sociale à travers sa rencontre avec Cuchillo, un humble paysan mexicain.

Sollima dépeint des personnages en transformation, qui se trouvent changés par leurs expériences de la violence et de l’injustice, donnant un poids psychologique à la notion de liberté.

« Dans mes westerns, l’homme cherche à se libérer, à comprendre qui il est vraiment, et le désert symbolise cet espace sans limite où il doit se confronter à ses propres contradictions. »

Sergio Sollima

Justice Sauvage

Sollima explore souvent la dynamique des classes, un thème peu courant dans les westerns classiques mais central dans le western spaghetti.

À travers des histoires d’oppression, comme celle des paysans mexicains face aux pouvoirs tyranniques dans Le Dernier Face-à-Face, Sollima critique les hiérarchies sociales et les abus de pouvoir.

Ses films abordent des questions de justice sociale et de solidarité, et ses personnages se retrouvent souvent dans une lutte inégale contre des autorités corrompues.

« J’ai toujours été intéressé par les histoires de ceux qui vivent dans l’ombre, sous la botte de ceux qui détiennent le pouvoir. Les westerns que je fais ne parlent pas d’aventures héroïques, mais de la survie de ceux qui n’ont rien. »

Sergio Sollima

Les Antihéros Ambigus

Sollima, à l’instar de ses contemporains, préfère les personnages ambivalents aux héros traditionnels.

Ses protagonistes sont rarement des justiciers ; ils ont souvent un passé compliqué, voire trouble, et c’est dans cette complexité que Sollima trouve leur humanité.

Dans Le Dernier Face-à-Face, un ancien professeur, Brad Fletcher, devient un révolutionnaire radical, influencé par son contact avec le bandit Beauregard Bennet.

Sollima montre que le bien et le mal sont des concepts fluides, et que les situations extrêmes amènent des choix extrêmes.

« Les hommes que je filme sont toujours changeants. Ils peuvent être des bandits ou des héros, des révoltés ou des lâches, selon les circonstances. C’est l’histoire qui les façonne, non l’inverse. »

Sergio Sollima

Un Engagement Politique

le Contexte Social

Influencé par les événements politiques des années 60, notamment les luttes pour la liberté et la justice sociale, Sollima s'est servi du western pour aborder des questions universelles de lutte contre l’oppression.

Dans Saludos Hombre, Sollima revisite l’histoire de Cuchillo, le personnage mexicain qui se bat pour la liberté et la dignité, une figure qui symbolise les opprimés du monde entier.

Ce film illustre bien la prise de conscience sociale de l'époque, un écho aux luttes révolutionnaires latino-américaines et aux mouvements de libération.

« La rébellion n’est pas seulement une réponse, mais une quête de sens, un moyen pour les hommes de reprendre leur dignité face à un monde injuste. Mon cinéma parle de cela. »

Sergio Sollima

Un Style Distinctif

Action et Réflexion

Les films de Sollima se démarquent par leur rythme soutenu et leurs séquences d’action intenses, mais aussi par la profondeur philosophique de leurs scénarios.

Son style visuel privilégie les gros plans et des plans larges qui capturent l’immensité des paysages, symboles d’une liberté toujours convoitée mais rarement atteinte.

La bande sonore, souvent dramatique et rythmée, accompagne l’action tout en renforçant les moments de tension.

« L’action est au service de l’histoire, mais elle doit aussi faire réfléchir. Le western peut être un genre simple ou complexe. Moi, j’ai choisi la complexité. »

Sergio Sollima

le Western Spaghetti Engagé

Sergio Sollima a réussi à transformer le western spaghetti en un outil de réflexion sociale et politique, en y intégrant des valeurs de liberté, de justice et d’humanisme.

Son regard sur les inégalités sociales, la rébellion et la complexité de l’âme humaine a profondément influencé le genre.

Contrairement à Corbucci, plus axé sur la violence tragique, ou à Leone, qui stylise les duels, Sollima a fait de l’éthique et de la transformation personnelle des thèmes centraux de ses récits.

Ses films, en particulier Le Dernier Face-à-Face et Colorado, continuent d’être considérés comme des œuvres incontournables, où les thèmes de la justice sociale et de la liberté résonnent encore aujourd’hui.

En alliant une réflexion profonde à une mise en scène efficace, Sergio Sollima a élevé le western spaghetti à un niveau inédit de cinéma engagé.

fMovies Theme powered by WordPress